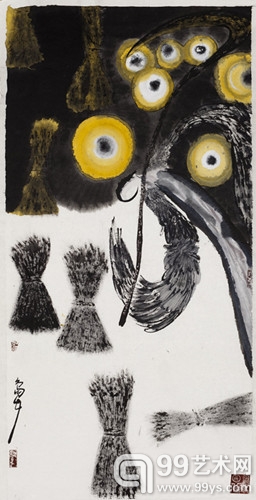

岛子作品《收割》 纸本水墨设色 70x140cm 2013年

引 言

“那看起来并不像祂”,中国参观者抱怨展览上那些描绘耶稣基督的作品,认为它们与西方艺术中常见到的图像并不相符。几年前,一位北京画家(来自白雪书画社)这样向我形容一年一度的圣诞联展。[1] 另一位女艺术家也有相似的经历,她曾受某教会的委托,为教堂大门创作艺术作品。然而教会牧师告诉她:“这些图像太中国化了。教会想要那种类似莱奥纳多·达芬奇《最后的晚餐》一样的作品。”[2]

显然, 中国观众对基督教艺术存在既有的期待和视觉习惯。他们期待的是金发的玛利亚、佛罗伦萨画派中最后晚餐的情景和有着宽阔肩膀及白色皮肤的青年。这种期待忽视了两个要素:其一,这种描绘方式忽略了圣经人物的历史真实性;其二,忽视了圣经中事件和人物的描绘也是各个时代风尚和地方文化的产物。[3] 在中国, 人们的观看习惯也无疑是传教历史的产物,传教历史主要将其艺术表现形式引入中国。因而,人们在视觉上就形成一种定式, 许多中国人一直认为: 基督教是一种洋教。故而,中国的教会领袖对于促进基督教艺术的处境化表现出很大的兴趣。同样,人们如果想在政治或教义上摆脱外国教会的影响,也应该考虑在艺术领域做到“本地化”、“语境化”或者“处境化”。

译注(Einheimischwerdung, Inkulturation,Kontextualisierung, Akkulturation,分别译为“本地化”、“语境化”、“处境化”和“适应化”。)

这一转变在教会规章制度的基础上(An der kirchlichen Basis)生成的很缓慢,尤其是中国大多数的新教教堂设计得非常简朴。事实上,它们给艺术留下的空间非常有限。最近几年的教堂建筑风潮也只有在特殊情况下(Nur in Ausnahmefällen)促进中国基督教艺术的发展。建筑领域也颇受西方审美品位的影响。“中国是世界上唯一一个还在建新哥特式教堂的国家”,画家何琦有一次抱怨说。[4]

为何基督教艺术在中国的语境化形成如此漫长?是什么样的因素阻碍了它的处境化?带着这些问题,文章的第一部分首先涉及到了新教在中国的语境。

本文在第二部分中将会阐述:基督教在中国成功的处境化是怎样的。画家、批评家和艺术学教授岛子,是当今基督教艺术在中国的杰出代表。虽然岛子以其水墨画与中国的媒材紧密相连,然而他的图像语言既是西方的也是中国的。岛子(原名王敏)1957年出生于青岛,曾就读于西安的西北大学,之后在北京师范大学研修文艺学及艺术历史与理论。目前在北京清华大学美术学院担任艺术学教授。

基督教艺术在中国——历史成因与现状

在“大秦景教流行中国碑”上有种图示很有名,就是将十字架刻在一朵莲花中央的表现手法。它们被视为基督教艺术在中国语境化的最早证明。[5] 在接下来的几个世纪中,中国与基督教之间的艺术活动一直未能如愿地展开其处境化。在活动的后期阶段,既存在艺术适应化的元素也有传统西方艺术形式的引入, 直至今天它们还影响着基督教艺术在中国的理解。[6] 直到20世纪初,随着神学处境化方面的努力,艺术的语境化才再次受到重视。因此,中国天主教第三次大会聘请时任北平辅仁大学讲师的卢卡斯·陈(陈路加)用传统水墨技法绘制天主教题材的绘画中国公教美术。

基督教艺术如今在中国的研究以及教会生活的全面复苏,要追溯到二十世纪八十年代。当时有一些不同团体在从事基督教艺术的创作:有信仰基督教的艺术家和基督教信徒,后者作为业余爱好者借助艺术来表达自己的信仰;也有单纯对基督教感兴趣的艺术家,他们寻求新的内容和表达方式,但本身并不是基督徒。鉴于艺术媒介和艺术水平的差异,目前的基督教艺术作品各有千秋。艺术创作亦使用民间工艺,如刺绣或剪纸,也采用版画、水墨、书法、油画和丙烯画的形式。自然地跨越了从手工艺品到艺术再到商品的过程。

简单起见,文中的处境化和语境化概念作为同义词使用。遭遇艺术和神学内省的结果就是一件作品的诞生,其中既融合了基督教的元素,又融合了本土文化的元素。在中国,对于基督教教会而言,“洋教”本身在中国的历史污点是基督教艺术中国化的动因之一。此外,传教在对本土文化的适应上也需要适合的艺术语言。

另一方面我也认为, 语境化的过程可以被理解为不同场域的产物,其中“外来的”和“本土的”二分法各自起着作用。[7] 神学和文化的正统与异端与此有着本质的关联; 同时在彼此关系、图像与文字的地位之间展开博弈。这个被默许的或艺术上所追求的二分作用机制,导致基督教艺术在其接受和创作上均受到不同程度的限制。正如我们接下来要看到的,有的创作者担心自己的作品不符合基督教新的接受标准,而放弃了传统的主题或图像化的描绘。虽然处境化意味着基督教艺术转向本土的文化,但随之也出现一些艺术上的限定(Reduktion)。相反,像艺术家岛子的艺术在多重的处境化中可以理解为一种扩充。如我们所见,岛子的艺术创作既保留了部分传统,也为处境化增添了新的艺术元素和内涵。

该有多少图像?图像与文字的二分法

随着基督教进入中国,基督教自身图像与文字之间的张力也随之显现。基督教在中国的处境化过程为何也意味着艺术形式受到限制,其原因之一在于:文字完全替代了图像。究其根源,一方面在于基督教禁止为偶像画像与传播基督教福音愿望之间的紧张,另一方面,借助图像的帮助,图像往往优先于文字被看到。基督教第二诫是:“不可为自己雕刻偶像”,神学家孙德迈尔认为这一诫就像一根肉中刺,而“根据宗教会议的决定(788年,尼西亚宗教会议)基督教是不能摆脱这一诫的”。[8]

这种紧张造成了图像在基督教历史上地位的不同。圣经插图(《贫穷人圣经》)被用作向穷人、不识字的人传教的工具,直到偶像破坏运动完全取消图像在基督教文本中的存在。特别是新教持以严重抵制图像的态度,此举致使文字不仅在欧洲也在后来的“传教地区”占据了主要地位。在天主教教会中,人们虽然对图像基本上抱着友好的态度,但是基督教艺术处境化依然被阻碍了,因为“教会的统一必须做到在习俗和宗教形式上能够辨认出来”。[9]

取消图像和图像之间的因缘关系所产生的紧张状态在传教过程中也进入中国,而不同的基督教传统中图像所处的地位各不相同,这也随之进入中国。因此,中国的天主教教堂设计和装饰得丰富多彩 ,而大多数新教教堂却非常质朴。虔诚的教徒对图像禁令的恐惧占了主导。同时,《贫穷人圣经》中用图像传教的想法并非没有道理,时至今日,农村的教会中仍有很多上了年纪的妇女不识字。

中国基督教的语境中拒斥图像的趋势愈发严重, 致使文字发挥了更为重要的作用。文字在中国不仅是一种有着几千年传统的文化,而且,中国书写传统本身也具有很强的图像性。在中国传统文化中,文字有其自身的形式,即作为书法呈现出来,并已形成自己的艺术流派。与此相似,在基督教语境中文字部分成为图像的替代品。相应的,对联成为基督教中国处境化中比较常见的、成功的范例——用它装饰圣坛,上边写着圣经箴言,祈祷语或者仅仅是“以马内利”(上帝与我们同在)。如果是对基督教和中国术语并不熟悉的人遇到这种语境的碎片,以上做法就存在着一定的危险性,就像下面故事中讲述的:“在中国很多其他教堂一样,我们的圣坛上都贴着红色的对联;上边写着‘以马内利’”,一位姓马的中国女牧师这样说道。“我们教会的一个新教友最初以为‘以马内利’的意思源于‘这是马牧师的教堂’”。[10]

一方面中国很多新教徒对图像的拒斥愈加明显,而另一方面,近年来人们对基督教艺术的兴趣也在增加。像剪纸艺术家范朴注意到的:“至少中国基督徒正在改变这一看法:认为艺术作品不是属灵的,将它们看作偶像崇拜和教会世俗化的表现。” [11] 范朴的作品,经历了基督教艺术近三十年来在中国处境化的典型历程,有趣地走向了一条截然相反的道路。近年来,在范朴的作品中,书法越来越成为剪纸的组成部分——文字与图像交汇在作品中。范朴在南京创建的爱德基督教艺术中心以及自1993年以来每隔几年组织的各种基督教艺术的展览,它们最重要的一项贡献在于:燃起了人们对新教教堂的兴趣,也使基督徒更加关注基督教艺术。

编辑:赵成帅