1935年出版的《良友》第110期上的“艺术之秋”专栏刊登的张弦肖像照

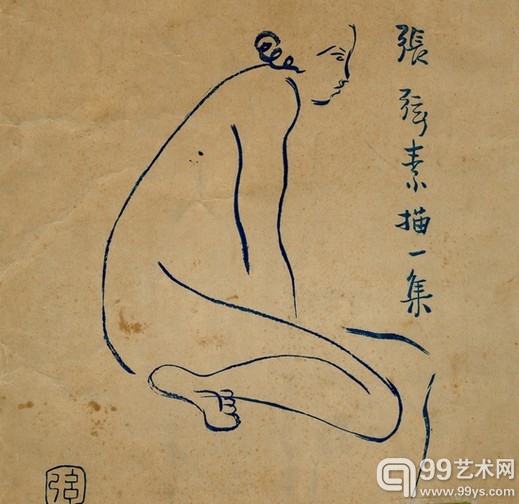

中央美术学院图书馆藏《张弦素描一集》封面所刊的张弦素描作品。

若以20世纪前期北京的重要艺术群体,如北大画法研究会、国立北平艺专等为焦点,我们会发现有一些产生南北互动效应的名家,特别是在20世纪20至30年代,在其平生的某一特定时期先后在北方的北京和南方的沪、杭、宁等地区活动,因教学工作等原由,形成了中国近现代美术中南北艺术资源的独特分布现象——相关画家如吴法鼎、李毅士、徐悲鸿、林风眠、王悦之、庞薰琹等,他们在20世纪前期的历史进程中,在中国南北之地的沿海、古都、内陆地区之间,调动着有关中国美术在学院精英、国际对话、大众传播等诸多文化形态的丰富资源呈现。

从这样的研究视域出发,我们可以借此思考,在我们已知的吴法鼎、林风眠、李毅士、庞薰琹等南北互动的画家之外,是否还有其他哪些画家被“遮蔽”了?如果有,那么我们今天如何解读其中的艺术资源?围绕着中国近现代美术的重要北方焦点国立北平艺专,我们是否能够以南北互动的思路,重新发现新的被遮蔽的研究命题。以国立北平艺专作为本论题相关艺术资源的原发点,以张弦作为本论题相关艺术资源的参照点,进行相关的历史之物和艺术之物复合,构成相关的艺术资源的内涵,由此逐渐进入我们的学术视野。

国立北平艺专之聘

张弦何许人也?对于这位早年活跃于南方的重要的,但却被长久遗忘的中国油画前辈名家,今天应该如何梳理和解读?目前我们能够见到的最早的关于张弦的评论文字,是来自于1932年与张弦同为决澜社社员的周多所写《决澜社社员之横切面》,张弦的“横切面”是这样被描绘的:

张弦:他的面孔黑得几乎不像一个长江下游的人,他不爱多说话,但是他常说出有趣的话来,而且那话会要给你发笑。他爱游神隍庙,他说他可以在那里发现他所需要的东西。

两年以后的1934年,《良友画报》第91期“中国现代西洋画选之七” 中,专门为张弦艺术进行了专栏性介绍:

张弦氏,留法归国画家,现任上海美术专门学校教授。作画用色单纯,线条很简洁,却非常坚实而沉着。着因为张氏对于素描的工夫有着他自己所特具的笔力,所以运用在色彩的绘画上,能够收同样的美满的效果。以寥寥的几笔中表现出整个的对象,有如此熟练的,素描的力量的,在国内现有的西洋画家中,张弦氏可说是稀有的一个。

虽然张弦曾经在1933年创作过以北京故宫为写生对象的风景油画,该作品以景山向南俯视故宫取景构图,表明其在1930年代初期曾经有过北上的北平之旅,但是张弦在国立北平艺专活动的历史记载迄今并没有被发现。事实上,这位艺术前辈生平中没有在国立北平艺专执教的经历,但是值得关注的是,1936年这位艺术家与这所艺术学校,两者之间却有着“擦肩而过”的悲情因缘。倘若结合遗存的相关重要艺术文献,我们会进一步思考中国近现代美术资源中的记忆复合、格局规划诸问题。

关于张弦和国立北平艺专的“南北”联系,在于其中有一个重要的中间人,那就是庞薰琹。在庞薰琹《就是这样走过来的》中,曾经记录过其在1936年期间于国立北平艺专图案系任教的经历。在庞薰琹的相关回忆文字内容中,先后出现了图案系的李有行,国画系的汪采伯、王雪涛等国立北平艺专教员。而其中绘画系的教员却没有直接提及。不过,他却提到了原本要成为国立北平艺专“绘画基础老师”的张弦。庞薰琹的回忆文字如下:

遗憾的是关于张弦的问题。在我来北平之前,他找我谈过,他在上海很苦闷,也想去北平。我向学校提出了聘请张弦为绘画基础老师,学校很快就办了聘书手续,可是等我把聘书寄到上海,他却在一两天前去世了。他可能比我大两三岁,死时也只有三十来岁,我相信他若接到聘书是不会死的。

在袁静宜《庞薰琹传》中,也曾经记录了相同的历史内容:

庞已将“决澜社”成员张弦要来国立北平艺专的手续办妥了,不料张弦竟然死了!时年只有30多岁。薰琹很喜欢张弦所画的油画人物,也喜欢他为人正直,……

这两段相关的历史回忆,基本确定了国立北平艺专聘请张弦的时间。由于张弦于1936年8月14日去世,而聘书寄到上海的时间,晚于“1936年8月14日”“一两天”左右时间,因此,可以确定国立北平艺专聘请张弦的时间,为1936年8月。以此推断,我们可以得知:随着1936年9月秋季学期的到来,张弦即将开启在国立北平艺专阶段的艺术人生。

同时,相关回忆也证明了庞薰琹和张弦之间的平生友谊和知交程度。其中一个重要的缘由,是他们二人在20世纪30年代初期在上海决澜社时期的共同活动经历。同时也在于庞薰琹对于张弦艺品和人品的认同和赞赏。事实上,从上世纪20年代后期巴黎的留法经历,到30年代前期上海的摩社和决澜社活动,庞薰琹、张弦和傅雷,形成了独特的三人情谊。其跨越了南北空间,也跨越了世纪前后。庞和张是其中关系的一种显现。

在庞薰琹印象中,“张弦留学法国,他回国后主要是画线描人物,他画的油画人像,色彩单纯,有他独特的风格。我个人很欣赏他所画的油画人像,但是知道他的人实在太少了。”在庞薰琹的帮助下,正当张弦即将迎来艺术生命之中新的转机之时,却不幸与国立北平艺专作别,与他志同道合的艺术同仁作别,这种悲情一直持续在庞薰琹和傅雷此后的人生回忆之中。正如庞薰琹感慨:“我相信他若接到聘书是不会死的”;亦如傅雷的哀叹:“我们已失去凭藉。”

我们已失去凭藉

张弦,这位被知道得“实在太少了”的艺术前辈在一个重要的历史时刻突然离世,造成了张弦和国立北平艺专,这位艺术家与这所艺术学校之间“擦肩而过”的悲情史实,也造成相关的艺术资源的迷离和散落。倘若历史可以假设,正如庞薰琹相信张弦“若接到聘书是不会死的”。庞、张二氏如果北上国立北平艺专再度同事,就会与倪贻德、周多、梁白波内迁武汉三厅活动,梁锡鸿南下广州继续现代艺术活动等,共同成为“后决澜”更为完整的历史转型现象。

不过,庞薰琹北上国立北平艺专就职,其主要是在图案组教学,与张弦即将任职的国立北平艺专西画组,形成一定学科分类和专业方向的区别。由于张弦在受聘国立北平艺专时离世,其就基本脱离了国立北平艺专西画教学方面的历史考察范围。其中值得思考的是,从国立北平艺专复校之前的留法背景的吴法鼎、李毅士、徐悲鸿、林风眠诸家,到1934年8月复校,严智开被任命为国立北平艺专校长,以及严氏聘请留日背景的汪洋洋、卫天霖、王悦之、许敦谷、郭柏用、伍灵、王曼硕、林乃干诸家,可谓名家阵容强大,形成了国立北平艺专西画实践和文化传承的重要历史现象,值得进一步详实而系统地查考和研究。

因此,无论是“后决澜”,还是“国立北平艺专西画实践”,我们只能在其中看到张弦离别淡出的身影;换言之,1936年张弦之故,使得“后决澜”和“国立北平艺专西画实践”,此两种在20世纪30年代重要的中国现代美术现象,发生了渐行渐远的脱离,而没有形成前所未有的合力效应。

关于张弦的历史评价,在其生前的相关重要的内容,可见于倪贻德之笔。倪贻德在1933年10月中旬撰文《虞山秋旅记》,其中关于张弦写道:

推开弦所住的房间,他却一人坐着悠闲地临摹字帖,在这样宝贵的旅行中,这样秋晴的午后,不作大自然的遨游,而闷居在室内作临帖的消遣,可以知道这位艺术家的泰然的态度了。弦,他是一个富有毅力的艺术苦学者,他曾两度作法兰西游,藉工作以修炼艺术。

两年之后,倪贻德在1935年10月1日撰写“决澜社一群”一文,其中曾经重点描绘过这位独特的艺术家:

现在我要说到最后加入决澜社的张弦了。若说艺术家应该有点憨性,那么张弦可说是有点憨性的。他曾两度作法兰西游,拿了他劳作的报酬来满足他研究艺术的欲望。当他第一次回来的时候,和其他的留法画家一样的平凡,是用着混浊的色彩,在画布上点着,点着,而结果往往是失败的,于是他感到苦闷而再度赴法了。这次,他是把以前的技法完全抛弃了,而竭力往新的方面跑。从临摹德加(Degas)、塞尚(Cezanna)那些现代绘画先驱者的作品始,而渐渐受到马蒂斯和特朗的影响。所以当他第二次归国带回来的作品,就尽是些带着野兽派的单纯的东西。他时常一个人孤独地关在房里,研调着茜红、粉绿、朱标、鹅黄等的色彩,在画布上试验着他的新企图。他爱好中国的民间艺术,他说在中国的民间艺术里也许可以发现一点新的东西来。而现在,他是在努力于用毛笔在宣纸上画着古装仕女了。

在张弦故亡之后,相关重要的历史追忆和评价,主要发现于庞薰琹和傅雷等故友知交的纪念文章。1936年8月14日张弦之死,致使傅雷“悲伤长号,抚膺疾首痛满怀深情”,饱含激情撰文《我们已失去凭藉》,纪念这位英年早逝的“寻常的好教授”和“以身作则的良师”。其中写道:

我觉得他的作品唯一的特征正和他的性格完全相同,“深沉,含蓄,而无丝毫牵强猥俗”。他能以简单轻快的方法表现细腻深厚的情绪,超越的感受力与表现力使他的作品含有极强的永久性。在技术方面他已将东西美学的特性体味融合,兼施并治;在他的画面上,我们同时看到东方的含蓄纯厚的线条美,和西方的准确的写实美,而其情愫并不因顾求技术上的完整有所遗漏,在那些完美的结构中所蕴藏着的,正是他特有的深沉潜蛰的沉默。那沉默在画幅上常像荒漠中仅有的一朵鲜花,有似钢琴诗人肖邦的忧郁孤洁的情调(风景画),有时又在明快的章法中暗示着无涯的凄凉(人体画),像莫扎特把沉默驱散那些纷黯的云翳,建造起两片地域与那个时代间光明的桥梁,可惜他在那桥梁尚未完工的时候却已撒手!这是何等令人痛心的永无补偿的损失啊!

“我们已失去凭藉”——不仅在于鲜活生命的悲情失落,更在于中国早期油画中独特艺术优秀品格的断裂。张弦这位中国油画的早期开拓者,“诲导后进,不厌不倦,及门数百人皆崇拜服膺,课余辄自作画,写生写意俱臻神妙,年来攻国画白描人物,动荡回旋,有不可捉摸之力感,独树一帜,实开中国艺坛之新纪元。”自20世纪30年代开始,张弦艺术的语言特征逐渐形成,“在色彩的绘画上,能够收同样的美满的效果。以寥寥的几笔中表现出整个的对象”,而其中关键点,归结于张弦有如此熟练的“素描的力量”,由此使得张弦“在国内现有的西洋画家中”成为“稀有的一个”。

从目前调查的张弦相关的作品著录情况分析,其于1932年至1936年的作品著录数量,要远超于目前所见张弦的存世作品的数量,存在着著录量与存世量的“反差”问题。

张弦生前发表的作品,除了《肖像》(决澜社第二届展览会出品)原作存世以外,其他在今天已经散佚且下落不明。这些作品著录作为有效的视觉文献,证明着张弦简约有力的艺术语言风格,其中突出地显示了张弦作品中所谓“素描的力量”所在,并且与其于20世纪30年代初期在相关学院和社团的教学和创作活动不无关系。事实上,张弦先后在国立艺术院、中央大学艺术系、上海美专、艺苑绘画研究所、摩社、中华学艺社、决澜社等机构和群体里留下足迹,所经之处,皆为中国近现代美术史上的这些重要的文化空间。

决澜社之后,张弦艺术历程的下一站即是国立北平艺专。1936年之夏,经过庞薰琹的友情推荐和竭诚努力,国立北平艺专向张弦发出了聘书。然而,张弦却在即将叩响国立北平艺专的大门之前,留下了令人遗憾的休止印记。所谓“我们已失去凭藉”,同样也成为国立北平艺专历史中的悲情之憾。然而,所谓“藕断丝连”,虽然,张弦与国立北平艺专发生了某种“断裂”的史实,但是相关艺术资源的联系依然潜隐地存在着……

国立北平艺专藏

《张弦素描一集》

现在,当我们重拾历史的碎片,试图复合相关的艺术资源时,发现与张弦相关的历史之物和艺术之物相当缺失,由此透现出中国近现代美术资源的“看不见”问题。根据迄今为止的调查,张弦作品在国内官方机构的收藏数量甚少,且不构成定位收藏系统,具体为北京中国美术馆2幅(油画《英雄与美人》、素描《人体》)、上海刘海粟美术馆6幅(油画《人物》1幅、油画《风景》5幅);而其相关艺术文献,主要为上海美术专科学校相关纪念刊、《美展汇刊》、《艺术旬刊》、《良友画报》、《时代画报》、《艺苑》等,这些文献呈现非专题性的零散分布状态。

根据目前相关研究文献的调查,张弦生前唯一出版的画册是《张弦素描一集》,故其成为研究张弦艺术重要的专题性文献。张弦的所谓“素描的力量”,使得《张弦素描一集》成为其艺术风格的关注核心。此如倪贻德《虞山秋旅记》所评价:

(张弦)他的特长是素描的线条,他以洋画上的技巧为基础,用了毛笔所摹写的人体素描,有独到的工夫。他说他的临摹碑帖,便是作线条的修养。

编辑:admin