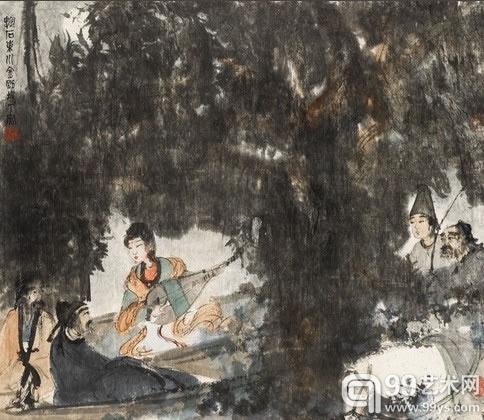

Top4 傅抱石 琵琶行 镜心

“童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶篇》”。

上述两名篇在白居易生前已传扬海内外,且流播千古,具极强的艺术生命力。二十世纪中期,傅抱石纳诗意入画,写成了多幅具同曲异调之妙的《琵琶行》。同样令其唐人诗意题材的人物画在艺坛上享有崇高地位。

元和十一年秋,当时贬为江州司马的白居易于浔阳江头送客,船上夜闻一位长安故倡弹奏琵琶,泣诉身世,触动其情,发而成篇,成此《琵琶行》。傅抱石写此题材始于入川居金刚坡下时期,以一九四四至四五年间写成最多,本幅亦为此段时期之作。除了这段时间埋首创作不辍外,对照原篇作者外贬的背景,与画家避兵偏居西南亦即自古谪居之地,时空虽易转,但下笔时的感情体会、身世遭逢,或多或少有互通共鸣处!

据传世画迹所见,《琵琶行》构图可按尺幅大小略分两组。一组尺幅较大,约四尺中堂,构图按从长画面成垂直布局,白居易主客两人及乐倡处于上端或下方,傍依树及舟帆,随从和马夫牵坐骑在岸上伫侯。其人物众多,层次感丰富,画面处理较具深度。另一组尺幅相对略小,小于四尺整纸切半,构图按稍近方形画面呈横列展示铺陈。主体三人略似“品”字形坐于船上,由于面积所限,省掉僮从马匹,以近景特写法描划,间接增强了船桅及树干所占分量。

本幅介乎上述两组间。呈方形却较四尺对半面积为宽,同样以横列方式布局,但人物不拘主客甚或全置画中。画家巧妙地以几不见枝干的漫天浓荫覆盖大部分画面,籍此分割成主客听乐于左,仆从牵马居右,左上方透现一角正是天阶上半轮皓月。这种安排密中见疏,具足够空间让主次两个区域呈现他们应有的身份角色,画面也变得更具层次,视觉效果亦超多元而非单一,特别是浓荫以淡墨略带花青赭石渲染,见湿润苍郁,故体积巨大却无充塞画面空间形成压逼感,显示画家处理细节时均经深思熟虑。

画中人物神情、衣饰各显其身份。坐靠船舷穿青衣者为江州司马白居易,他驻目倾耳细听,全神贯注对座弹奏琵琶的长安故倡。奏乐者仍是唐代仕女的典型开脸,惟身上衣服线条如游丝缠绕,似身躯摇晃随乐律节奏而生动感。这种描绘手法未见于其余数帧,极为特别!

虽然这篇诗歌已老孺皆晓,并且画家反复演绎于笔下,但细看本幅内容仍可见抱石苦心孤诣所带来的微妙变化,这也是其作品令人百看不厌之处!

编辑:江兵