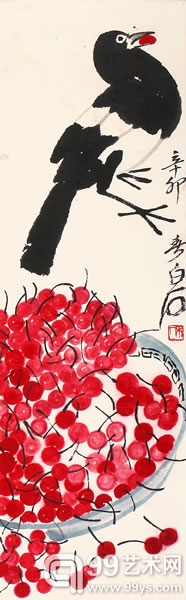

齐白石 喜气洋洋 纸本设色 镜心 60×19cm

齐白石喜画樱桃,曾题:“若教点上佳人口,言事言情总断魂”。读之俏皮,隽永,充满对人间对美好的人与事的关爱。齐白石善于将生活中最普通、最平常、最喜闻乐见的东西用画笔表现出来,通过他的表现,把习以为常的东西升华为雅致,使得平常的事物焕发出艺术魅力。

此帧小品图写,颗颗饱满的樱桃,着色或深或浅,皆以上好的洋红写出,较之胭脂红的娇嫩,洋红更加古艳绝伦,将樱桃表现得鲜艳欲滴,观之有种玲珑剔透之感。以浓墨画果梗,由于墨色的自然晕染使其与樱桃融为一体。配以白色的大碗,浓黑的碗沿回纹,苍拙的用笔与娇艳的点色相互映衬。鲜艳的樱桃盛满大碗,大约是太满了,又洒落在地上,更有一颗别出心裁被一只活泼生动、神气完足的喜鹊含在口中,碗中的饱满丰富,喜鹊的自然灵透,呈现出相互呼应、动静相宜的两种美,一派洋洋喜气溢于言表。

画中形象以篆籀笔法写就,苍劲有力,且看笔墨或浓,或淡,或枯,或润,富于变化。当为齐白石所绘写意小品类之代表作,画面洋溢着自然界生机勃勃的气息。画面结构简洁大方,墨色淋漓,颜色鲜艳,对比强烈,给人一种鲜活之感。整幅画作看似简单,却表现出齐白石善于观察生活,反映生活,长于表现生活的崇高艺术境界。他的绘画通过描写自己体验过的事物来表达他内心所藴涵的情感的同时,也达到了民间艺术与传统艺术的统一,写生与写意的统一。

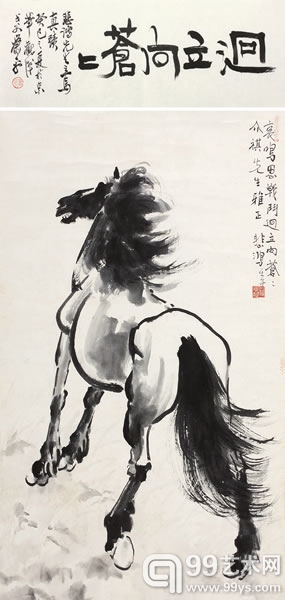

徐悲鸿 马 纸本水墨 立轴 82×48cm

备注:萧平题诗堂,四川文物总店证书

徐悲鸿是在近代中国美术界有重大影响的画家,在国内外享有一代宗师的盛誉。徐悲鸿以画马著称于世,他的画第一次印刷出版的是马,第一次得到当时画界著名画师称赞的也是马。徐悲鸿画马,不仅只为一般观赏,而大多是借以抒发郁结难言之悲愤和爱国忧世的心情。徐悲鸿用泼墨写意或兼工带写,造型准确,透视科学。塑造了千姿百态、倜傥洒脱的马,有的回首长嘶,有的腾空而起、四蹄生烟……

此幅《迥立向苍苍》作于一九四二年,正值抗日战争期间,民族存亡之时,画中之马斜向左,迎风而矗立,未有丝毫退缩之态。画作构图饱满,进深感强,笔墨洒脱。特别是鬃毛的描绘更为精彩,画家浓墨挥毫而出,毛发的飘然感觉立即呈现,豪放不羁、气势壮阔,更显出一股无往不前的强烈气势。徐悲鸿用墨塑形,通过虚实变化的墨线、墨块,准确的表现出立马的骨骼结构与肌肉。画作笔力雄健,气魄恢宏,形神俱足,杰出的笔墨表现技法与严谨的美术造型功底得到完美体现。

张大千 仕女 纸本设色 立轴 116×40cm

备注: 萧平题诗堂

近现代名家的传统仕女题材历来为收藏者所喜爱,张大千的仕女画尤受追捧,张大千的人物画独出机杼、清丽雍雅,成就极高。有学者评价“张大千在人物画上的功力与造诣,的确是宋元以来少见,不论仇英、陈洪绶等,也都难以笼罩张大千的广博德样性。”著名画家于非闇也曾说:“大千人物,尤以仕女最为画道人赞赏,谓能大胆别创新意。”原因是“他对于女性观察得很精密,能用妙女拈花的笔法,曲曲传出女儿的心声,这一点是他的艺术微妙,也是他在女性上曾下了一番工夫的收获。”大千先生也曾在一首题画诗中自道:“眼中恨少奇男子,腕底偏多美妇人。”此幅仕女是张大千早年的作品,题款中说明拟石涛笔法,大千最早学习仕女画是师法明清众家,临习古代画稿入手,任伯年、石涛、禹之鼎、改琦、费丹旭、华嵒、吴小仙、唐寅等明清诸家都曾是他学习的对象,他在造型上注意身段的纤细俊秀、弱不禁风,有纤弱清秀之风韵,此幅画面布局严整,色彩柔和,生动雅致。

刘海粟 漫山红叶点高秋 纸本设色 立轴 135×67cm

备注:萧平题诗堂

刘海粟的作品往往给人以天马行空的感觉,夸张的用色以及笔墨让人过目不忘。而远观又极其生动极具层次感,正是这种开拓的创作精神,独特的艺术形式,以及生动的作品内容使之成为了近现代中国美术史中不可或缺的艺术大师。刘海粟一生最爱黄山,一生最重要的作品也多以黄山为题材,可以说黄山是海粟艺术的源泉,海粟给黄山增添了艺术内涵。从1918年第一次跋涉黄山到1988年第十次登临黄岳,跨度达70年之久,几乎包括了刘海粟一生的艺术实践活动。单就70年来十上黄山的壮举,就破了历代画家的登临纪录。而他以黄山为题材创作的作品,包括速写、素描、油画、国画,总量蔚为壮观。他在十次登临中体现出来的不断攀援、不断超越的品格精神,更可令人敬佩,引作启迪。1982年刘海粟九上黄山,创作了大量的国画作品,艺术上进一步提升,可谓"渐老渐熟,愈老愈熟"。此件黄山白龙潭正是创作于他九上黄山写生的期间,画中题"年方八七"正写出了海粟不服老的精神,表示自己还年轻,正好用功。作者以欢快的用笔给画面中的水流山花巨石赋予了生命力,观者仿佛能听到潺潺的水声,闻到阵阵的芬芳,这正是一件优秀艺术品所散发出来的魅力。

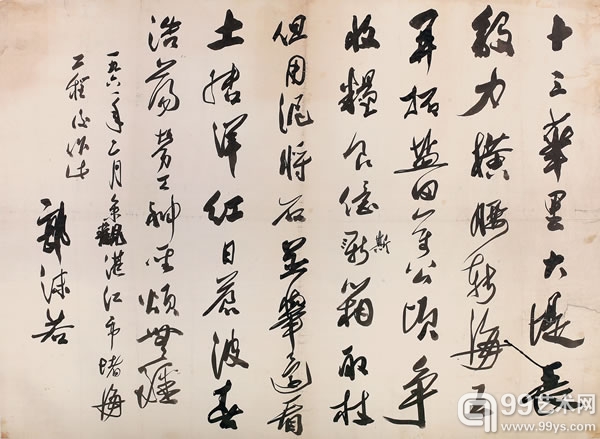

郭沫若 七律诗 纸本水墨 镜心 77×105cm

郭沫若,号尚武,别署鼎堂,四川乐山人。擅书法,精鉴别。一生著述颇丰,在剧本、诗歌、散文、评论、文字学、历史学、书法史卓有建树。曾任全国人大副委员长、全国文联主席,中国科学院院长等职。郭沫若在书法艺术上的探索与实践历时 70余年。他以行草见长,笔力爽劲洒脱,运转变通,韵味无穷。他在文学上的成就使他拥有了人格的浪漫与文化思想的深刻,转换成书法作品时,即有了“意”的挥洒与“韵”的天成。其书体既重师承,又多创新,展现了大胆的创造精神和鲜活的时代特色。对此,沈尹默有诗评曰:“郭公余事书千纸,虎卧龙腾自有神。意造妙掺无法法,东坡元是解书人。”1961年2月,时任全国人大常委会副委员长郭沫若在湛江市考察,题写了《一寸山河一寸金》等著名的诗篇。2月11日作七言诗一首《颂湛江•堵海工程》,日:“十三华里大堤长,毅力拦腰斩海王。开拓盐田万公顷,争收粮食亿斯箱。取材但用泥将石,并举欣看土结洋。东海岛今成半岛,苍波红日颂无疆”。此与我们所见《颂湛江》诗文略有不同: “十三华里大堤长,毅力横腰斩海王。开拓盐田万公顷,争收粮食亿斯箱。取材但用泥将石,并举遥看土结洋。红日苍波春浩荡,劳工神圣颂无疆。”第二句“横腰”变“拦腰”。后两句“红日苍波春浩荡,劳工神圣颂无疆。”改成了“东海岛今成半岛,苍波红日颂无疆”。作者并未用印,由此可见此《颂湛江》应为原诗初稿。

编辑:江兵