曾有人说,书的命运,往往跟着人的命运、民族的命运、国家的命运而转变。

这句话让海源阁后人杨清皋感触颇深。年过七旬的他说,“假如书还在,整个家族也不会散。”

杨清皋感叹说,如今看,即使这些藏书价值连城也不会拿出去卖,而是一直守护下去。但遗憾的是,书籍的留存始终有自己的命运逻辑。

自杨以增大量购藏古籍至上世纪四十年代海源阁藏书基本散佚,前后历时百余年。而在这期间,杨氏家族中真正能算作藏书家的仅有杨以增一人。

余秋雨曾总结过古代藏书家诞生的苛刻条件。他说,历史把藏书事业托付给了一些非常特殊的人物,他们必得长期为官,有足够的资财可以搜集书籍;他们为官又最好各地迁移,使他们有可能搜集到散落四处的版本;他们必须有极高的文化素养,对各种书籍的价值有迅捷的敏感;他们还必须有清晰的管理头脑和超越时间的精细谋划。只有这些苛刻的条件全都集于一身,他才有可能成为古代中国的藏书家。

海源阁是清末建立较晚的藏书阁,与400多年历史的天一阁仍有差距。而海源阁中20余万册古书曾属于不同的主人,其中就有江南知名藏书家黄丕烈。

大致用了20年时间,杨以增才让贵州、河南、甘陕、江浙的珍籍古册藏身于聊城高阁当中,让海源阁成为这些古书新的庇护所。

“实际上,在杨以增任上的最后几年,他人在江南,书却在老家聊城,人和书已经分离了。”海源阁图书馆馆长李付兴说,杨以增藏书原本用于阅读和经世致用,而后来完全在于收藏,“这样的举动如果不是痴迷,那也只能用一种莫名的使命感来解释了。”

为了完好地保护搜集来的书,杨氏制定了苛刻的家规,不准外人甚至族人翻阅,只有书主人的挚交才能有幸登阁。

“我家祖母从小就告诉我家中藏书的事,家里人未成年,是绝不允许去翻书的,只有到了十六岁以后,觉得我们懂得书籍的珍贵了,才让我们去看善本。”杨清皋回忆说。

《老残游记》作者刘鹗曾冒雪前往海源阁,竟不得见藏书,直气得在旅店墙上题诗一首:“沧苇遵王士礼居,艺芸精舍四家书,一齐归入东昌府,深锁琅媳饱瑟鱼!”像刘鹗这样被海源阁拒之门外的文人学士不在少数,历城解元徐金铭为得见海源阁藏书求为杨氏童子师,即给杨敬夫当老师,最终也没能如愿。

在保存书上,杨氏也考虑缜密,海源阁末代阁主杨敬夫在《曝书》中说:“我家遵守旧规,每二年或三年必晒书一次,全家共同从事,并预先邀同亲友数人帮忙,由清明节起,至立夏止。”海源阁藏书尽属珍本,外有木匣,内有锦函,晒书后,还将藏书楼门窗打开,保证通风,然后再将全部门窗关闭,同时封条安藏。

如此煞费苦心,仍然难以让藏书保全。清亡前夕,阁主杨保彝预感大乱将至,辞掉了官职,回家守书。直到1930年,土匪王冠军进占聊城,海源阁藏书未能免于劫毁。

一些藏书被士兵烧火做饭,甚至吸鸦片烟时用来擦枪。自知无法收拾残局,杨敬夫决定将海源阁珍本出售,一时间轰动了天津。

此时,天津书商王雨挺身而出,找到梁启超等知名人士和藏书家,才不至于古书流失。抗战前夕,曾有传闻,杨敬夫想将藏书善本卖与日本。鲁教育厅登报郑重声明,“无论何国人士,应以中华民族之公共文化关系与本省图书馆以优先让渡权。”

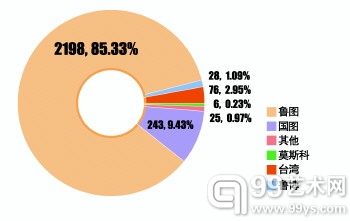

20余万册海源阁古书最终流向何方,至今难以查证。除目前国家图书馆,台湾中央图书馆藏有部分海源阁古书外,山东省图书馆的三万两千册海源阁图书应属最多。

历经劫难,除了因战乱散失而得以示人外,作为知识传播的工具,海源阁的藏书却没有发挥应有的价值。

丁延峰觉得,历代藏书楼大都把藏书作为私有财产,不容外人染指,这是近乎残忍的冷漠,并不利于古籍的保存。

如今,普通读者仍无法轻易看到海源阁古书。与之类似,在前些年一次古藏书楼研讨会上,专家们发现,号称浙东第二藏书楼的余姚五桂楼,长年闭门谢客,留存的6000余册藏书亦束之高阁,这与正在海外展出的故宫博物院文物形成了鲜明的对比。

学界认为,藏书家名为聚之,其实散之,名为存之,其实亡之。

山东大学文史哲研究院教授何朝辉说,新中国成立后,私人藏书通过各种渠道大部分在各级图书馆保存,珍贵善本仍是不能随意借阅,用意是加强保管,使其能够长远流传,但显然还是偏于保守。

“现在,国家正在进行中华再造善本的工程,目的就是解决古书藏和用的矛盾。我想这应该是让海源阁图书从藏书架走向普通百姓的一次好机会吧。”何朝辉说。

中国古代藏书大多是为了保藏,让其后代永远传承下去。而山东聊城杨氏藏书和这些一般藏书家的一个重要区别是:除了收藏、悉心保护这些文化遗产外,其中一个最重要的目的是“经世致用”,即如何服务于社会、国家,这也是杨氏藏书的最终价值取向。

“经世致用”,由明清之际思想家顾炎武等人提出,认为学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对理学家不切实际的空虚之学。就是关注社会现实,面对社会矛盾,并用所学解决社会问题,以求达到国治民安的实效。同时,它不尚思辨,而是很实在,很实用地教人们如何做人,如何行事,教管理者如何治国。这一思想体现了中国传统知识分子讲求功利、求实、务实的思想特点以及“以天下为己任”的情怀。

这种思想至少可以追溯到孔子所创立的儒家思想,也是中华文明的精髓。传统儒学本身就是一种“入世哲学”。

清代中晚期,社会经济政治形势日益恶化,“经世致用”思想在一些忧国忧民的官员、知识分子中日益凸显出来。而杨氏也正是这一大背景下诞生的学者、官员和藏书家。

海源阁第一世主人杨以增,首先是一位学者,在治学上,他提出“海源”思想,读书既要博涉,更要精读十三经、前四史这样的经典。从这些经典里,不仅可以汲取知识,更能获得做人立事的道理。

其次作为一名政府官员——江南河道总督,他“熟复兵河盐务诸书,以考其得失,要务为经世之学”,不仅以身作则,严以律己,勤政爱民,政声清廉,且治理有方,口碑甚好。在其宦海生涯中,他致力于实政,无论是整顿河工、兴修水利、救灾放赈,还是漕运财政改革等,均有不俗政绩。

再次,身为一藏书家,其收藏图书也紧紧与治学、经世联系在一起。

杨氏的学术思想和治学理念对于藏书起了决定性作用。如对汉学原典的收藏,构成杨氏藏书的最主要部分。对宋学的推崇,亦使他尽藏理学家的著作。他每到一地,必先收藏当地方志,以了解当地风俗世情。他收藏的职官类、河渠类等书籍,均是经世必读书目,都是治河的必读之卷。而这些书籍一般藏书家不予收藏。杨氏正是从这些藏书中汲取了营养。这些都体现了一位大藏书家的思想视野和胸怀,不苟苟于私藏之蝇头小利,而以收藏、治学、经世为国家大用。

因而,杨氏在中国古代知识分子中堪称典范。

编辑:江兵