乾隆帝王

从宋代徽宗开始,皇家对书画瓷杂的收藏就形成一体系,并延续影响至后世的皇族。到满清时,在对中原文化大力膜拜下,皇家藏品无论是数量还是品质已经到了历史的最高点。清代,虽说有历史上极少能被称为盛世的“康乾”,但国力的强盛并没有带来文化艺术的兴盛,与其它朝代相比反而力度偏弱,就连自称为“十全老人”的乾隆,也有附庸风雅的嫌疑。

乾隆生平两大爱好,作诗和写字:故宫博物院在近期清理文物时发现了乾隆2.8万首诗的诗稿,加上以往整理发现的总共4万多首,数量何其庞大,但又有哪首流传于后世。至于题字那更是家常便饭,从高堂庙宇到市井名宿,文物瑰宝之地到烟花柳巷之处,只要给他一个理由他就能写,虽说字体端正清秀,看得出来是在桌前下过工夫,但也只能是端正,少了些灵气和气度。回头看看同是君王但在历史上被骂得惨痛的李后主李煜和宋徽宗赵佶,虽说都是亡国之君,但在文学艺术上造诣极高影响极深。后主的“问君能有几多愁,恰是一江春水向东流”,不仅流芳百世,让后世文人对于“东流”多了分感伤,且在当今也是一句流行语,但最主要的是后主对整个文学诗词的颠覆及贡献——将伶工之词转变为士大夫之词,王国维在《人间词话》中赞其说:“如果没有李后主就没有宋词”。而徽宗的成就更为崇高,书法,绘画,陶瓷哪一样不是傲笑与后世?

不知是不是在政治和经济上的强盛,在文学艺术上与这两位君王相比,乾隆显然没放下身份,过分的自信于自己的诗词字,而对历代艺术珍品犯下了不可抹灭的错误。

羔羊般的《富春山居》子明卷

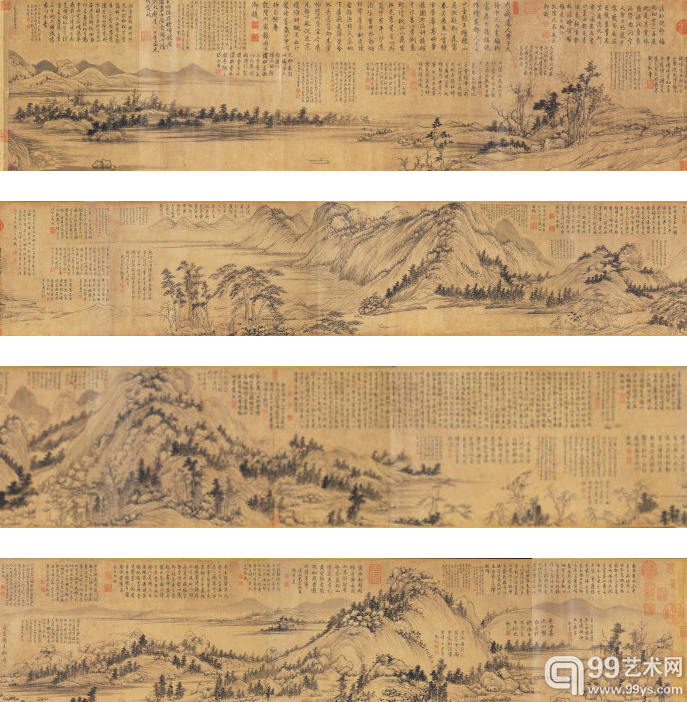

《富春山居》子明卷

《富春山居》子明卷是由明末文人临摹黄公望《富春山居》无用师卷所得。在1745年,被征入宫,乾隆皇帝误以为是黄公望《富春山居》真品对其爱不释手,把它珍藏在身边,不时取出来欣赏。每当乾隆对该画有新的感受时,他都会用最原始的方式——“直接在画面空白处题字”去表达,在6米长卷的留白处大量的被乾隆赋诗题词,加盖玉玺,使得画面严重的被积压变形。即使是一幅临摹品,本来有其精彩可贵之处,但由于大量的文字图案(尤其是最精彩后部分的大量留白处),使画面整体的空灵感完全丧失。也许是命运对真品的眷顾,在得到子明卷的第二年,乾隆得到《富春山居》真迹时,仍然坚持该画是真品,完全不屑于在所谓的“赝品”上留下自己的笔墨,只让手下代笔赋诗一首,指明该作为赝品,才让真品逃过一劫。

虽说子明卷的墨色也甚是精彩,但在笔法上与真品多变的笔法相比略显得有点呆板,对于两幅作品同时在手的乾隆来说,本来通过对比应该不难发现其中的差距,但乾隆却“走了眼”。也许是当时碍于自己的面子执着于“君无戏言”,毕竟当时拿到真品时,乾隆已经在子明卷上题了50多首诗跋,不便再改口。也许.....。

三希堂之首的《快雪时晴帖》

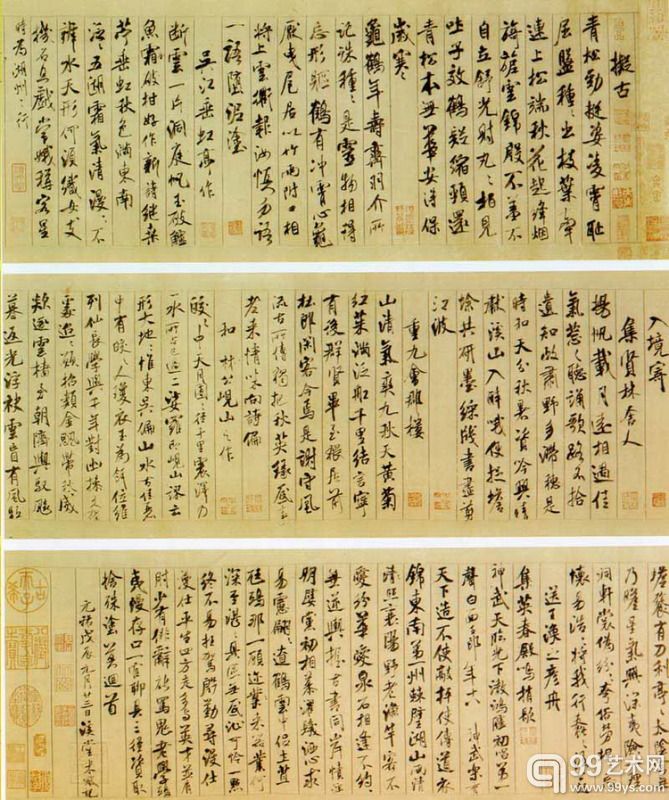

王羲之 《快雪时晴帖》

现存的《快雪时晴帖》是唐人以双沟填墨的手法临摹于王羲之原作,也是最能体现王羲之笔韵的一幅,被乾隆誉为三希堂之首。虽然《快雪时晴帖》只有短短20多个字,但乾隆题字的篇幅却远比书迹长得多。乾隆对书画的爱好在某种程度上形成了对原作直接的“破坏”。某些字画的题跋印章,将其空白处题得满满的,把原作的意境,节奏和美感都破坏了,要知道北宋宣和时期的钤印数量是按作品档次区分多寡,印章钤盖位置也有规范化定位,而乾隆随意性很强,只要自己觉得好,有时甚至是有空位就题跋盖印,这也从侧面体现了乾隆审美观上的不足之处。

誉为神品的《蜀素帖》

米芾的《蜀素帖》

当然被乾隆誉为神品米芾的《蜀素帖》也没能逃出他的“神手”,和《快雪时晴帖》有着几乎相同的命运。

汝窑精品的《水仙盆》

汝窑《水仙盆》

乾隆对文物的题跋,并不只限于书画这类的平面作品,古玩杂项都会有所涉及,其中陶瓷类作品甚是。按理来说,像珐琅彩,粉彩这类多色绚丽的瓷器,诗词的题跋或许能增添几份美感,但对于宋代单色素雅的汝窑来说,耀眼的题跋对其就是最大的伤害。台北故宫博物院藏有21件汝窑瓷中,其中13件就有乾隆御制诗,唯一一件汝窑中无水痕开片的水仙盆也难逃此害。大面积的金色刻印过于外放,与原物的雅气格格不入,严重损害了其沉静之美,幸好其刻印在底部,不然这件传世精品完全就沦为另一件“子明卷”。

虽然在当今的拍卖场上,有着帝王将相题跋的文物价位都会偏高与其它同类款文物,但这种好比“到此一游”的手法是否真的值得人们追捧。名人效益是有着自身的可行性,但前提是不能损害文物本身的韵味。回到乾隆来说,也许当时他只是想表达对文物的爱慕之情,但这种过度的爱显然已构成一种伤害,不管对物还是对人,如何去平衡这种感情才是关键,不然到头来这种雅气十足的题跋仅仅成了欲望满足的手法。

编辑:孙毅