是分手大师还是独身大师——大师也光棍儿

0条评论

2014-11-10 18:43:40 来源:99艺术网成都站 作者:李晶整合

作家:

安徒生(1805-1879)丹麦作家

1830年,与富家女孩初恋失败,开始旅行;第二本诗集出版。1830-1834年,已经准备全心投入文学创作的安徒生,没有接受另一富家女叶琳娜•瑰乔莉坚贞的爱情恋爱再度失败,安徒生临终时,对一位朋友讲起了这件事:"我为我的童话付出了一笔巨大的,甚至可以说是无法估计的代价。为了童话,我放弃了自己的幸福。"

1875年8月4日上午11时,安徒生因肝癌逝世于朋友的乡间别墅。

弗兰兹•卡夫卡(1883-1924)奥地利作家

父亲是个白手起家的商人,性格刚强,在家庭中有着绝对的权威,对儿子的态度简单粗暴,作风专横。卡夫卡从小就感到来自父亲的压力,一生都生活在父亲的阴影下。在《致父亲的信》中,他把自己的恐惧感、负疚感和不善生计都归之于父亲的影响。父子冲突在他的作品中留下了深深的烙印。他曾三次订婚,又三次主动解除婚约,始终没有建立自己的家庭。只是在离他去世半年多以前才与一名犹太女子同居。卡夫卡的生活环境以及他内向的性格,使他把写作作为唯一的精神寄托。

卡夫卡到死都只是保险公司的推销员,死前,他委托好友布劳德焚烧他所有的稿件,布劳德没有执行,也因为这样,他才享受到这般的身后哀荣。他的三部长篇都没有写完(《审判》《诉讼》《城堡》),但都成了现代人钻研的经典。

他一生都在犹豫,徘徊,拿不定主意,包括爱情,他先后与一位叫做菲利斯的小姐两次订婚,又两次毁约,最终他宣布:"在精神上,我无力结婚,你不会幸福的。""我要不顾一切地得到孤寂,我要不顾一切地同所有事情、所有人断绝关系"——引自卡夫卡的日记。

他做到了。

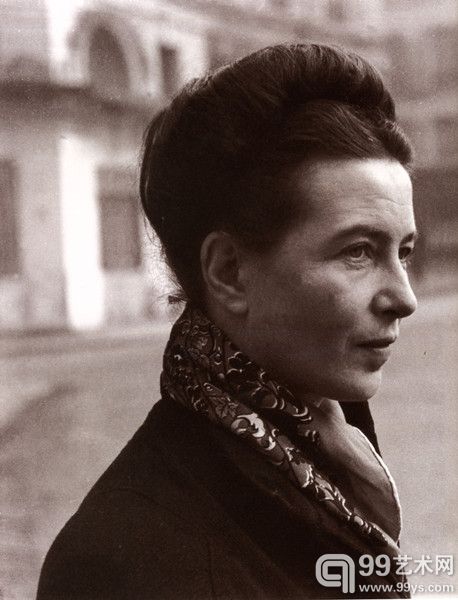

西蒙娜•德•波伏娃(1908-1986)法国作家,女权主义者,萨特的终身伴侣

"女人不是天生的,而是变成的"是波伏娃最著名的论断,之前那么多的哲学家,诸如尼采叔本华们都对女人充满了刻骨的仇恨,认为她们是先天的愚蠢与不可救药。波伏娃用事实封住了他们的嘴,《第二性》是她获得成功的一部巨著,被誉为女人的"圣经"。但《第二性》也使她遭受到恶毒狂怒的攻击,而诸如"性贪婪"、"性冷淡"、"淫妇"、"女同性恋者"等恶骂之声不绝于耳。

她与萨特一生所遵行的无纸婚约充满传奇,两人共同拥有多名情人,据《危险关系》一书介绍:1943年,其中一名学生的母亲向官方提出控诉,控告西蒙娜腐化未成年人,作为"皮条客"为萨特和女儿拉线。今天,这种与未成年学生发生性关系的行为很可能受到监禁,但在当时西蒙娜却逃脱了处罚。由于西蒙娜的"小家庭"非常"团结",并且在法庭上撒了谎,这件案子最后不了了之。

波伏娃一生没有拥有常人眼中的婚姻,有过多位情人,一位情夫曾送她一枚银戒,她一直戴在手上。波伏娃去世后,和萨特合葬在巴黎蒙帕纳斯公墓。

司汤达(1783~1842)法国作家

司汤达一生未婚,1800年在米兰时,他爱上一个名叫安吉娜的姑娘,但安吉娜已经和画家罗格有了亲密关系,这段感情生活给司汤达带来痛苦,并造成他对爱情的敏感。1805年,他在家乡爱上一个女演员,后来女演员去马赛演出,司汤达也跟着去了马赛,在一个杂货店当店员。一年后,女演员突然和一个俄国人结婚了,司汤达失望的回到巴黎。

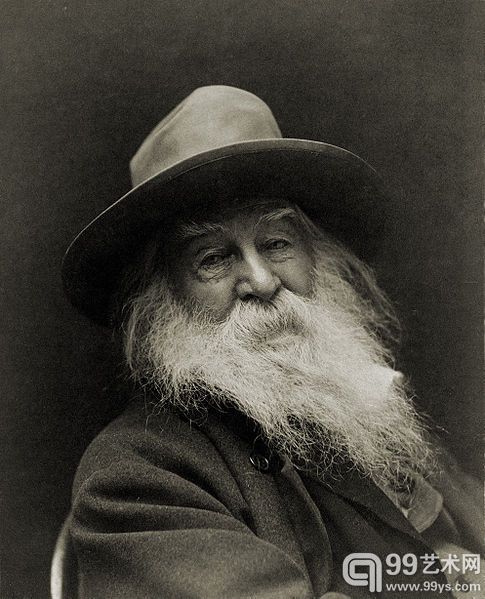

沃尔特•惠特曼(1819-1892)美国诗人

惠特曼《草叶集》中的"性"揽括了人类性的发展过程中的三个阶段,即人类性的发展过程中的自恋、同性恋、异性恋三个阶段(也就是后来被弗洛伊德所确认的性的三阶段)被惠特曼预见并进行了清晰地描述。惠特曼对"性"的公开表达旨在纠正社会及其他人对女性的偏见。他认为,只有当"性"得到了合理地对待、谈论、承认和接受,女人才会与男人平等,可以走男人走的路,可以与男人对话,享受与男人同等的权利。在他眼里,公开谈论"性"是平等地对待女性的一种方式。

然而,这名为了女性得到公平对待而奋斗的男士,却在毕生时间未曾与某位女性步入婚姻殿堂。

编辑:李晶

相关新闻

0条评论

评论