对话人:何工/刘昕璐

刘: 何老师,基于您在学院多年的教育工作以及您当代艺术家的身份,请问您是如何来看待这两者的关系的呢?

何: 我是一个对教育有兴趣,然而又是一个特别懒的老师。我在0 9年上海的一个个展上也回答过类似的问题,在那次的采访中我尝试做了回答。我说道,我一辈子都不得已以教书为生,但是我个人又特别不喜欢“教书”,每次我一走进教室,就想下课。我每次故作热情,但实际上我的内心并不是特别喜欢老师这个职业。但是对于教育来说,我是关注的,我特别不喜欢填压式、按部就班式的训练课程,当然我对基础课程也比较在行。我倒是比较喜欢跟同学们不是师生关系,而是像朋友一样,同行一样的关系。我觉得往往跟同学们在一起,老师也是可以受到启发的。

刘: 所以说您和您的学生的关系是比较开放式的关系?

何: 因为我是非常的反感定时定点的教学,那个就像喂鸭子喂狗,那样没有什么意思。我带研究生的方法就是:当然首先我要讲,这是一个平庸的小时代,真正的天才我是没有遇到,我本人也不是天才,但是我希望在教学里能碰到一个天才的学生,但是这个时代给不出天才,因为这个时代太奇怪,大家都会呆在一个特定的一种安全状态下,危险人物、出类拔萃的萃人物、奇怪的人物在学生里面我没有太遇到。我呢,我不希望同学相互影响,从艺术上上讲,最后在语言靠得太近。鉴于没有遇到过天才,我就采取另外一套教学方法。我在同学们进校以后,与每一个同学都会一起做一个约定:想做什么,在理论上需要补充什么,专业上你想怎么做。那么有了这个约定以后,他们就能非常自由的做,他们不遇到问题就可以不找我。我跟同学也是不经常在一起,这个呢,可能与学校学院的规定也不太一样。过一段时间,差不多四、五个星期,三、四个星期后再去看看他们的作品,当然有许多时候同学也是愿意到我的工作室来聊天的。那么在对本科本科教学时,我就是通过一些展览,当然我们的研究生里面也有很多就是川大艺术学院本科毕业的,有的是推免的,有的是考进来的,当然我个人对推免制度是非常反感,因为其实那个分数并不说明问题,分数里面也许有情商也许还有其他的成分,我教的研究生凡是推免的我都是挺看不上的。

刘: 可不可以理解就是说,何老师您还是比较追求一个自由的状态,比较有激情的那种,就好像是您的创作、作品中所体现的那样?

何: 我想说,做艺术家这些追求根本无话可说,没有内心可以表达,那还当艺术家干嘛呢?那跟做木匠啊,做发廊女啊等职业的人有什么两样呢?艺术家如果没有一颗澎湃的内心和许多内心要表达的内在要说的话,那这个当什么破艺术家呢?那当然,那是起码。

刘: 那何老师您创作了这么多年,您想表达的东西从最初到现在有什么变化呢?

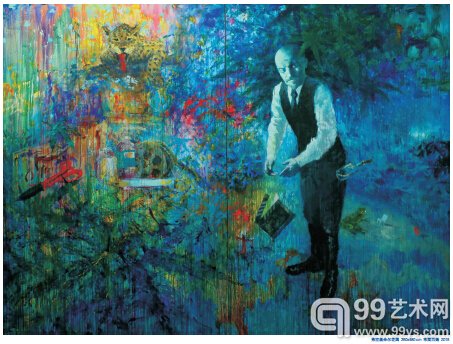

何: 我呢从开始到现在就是要表达自己,这个是一点变化也没有,都一直是这个样子。当然,人呢,都是会生活在有时代色彩的社会语境当中,那么一个艺术家,我觉得就是他应该表达自己的一些美学观念,社会学观念和人的哲理的方方面面的观念。变化这个问题,画了几十年画,变化肯定有。但是变化对于一个花了四十年话的人来说起码要用四十个小时才能说得清楚,因此这个我觉得我不好讲,因此我就只能说没有变,我一直都想表达自己。但是呢,我觉得大家都在做所谓的当代艺术,但是中国的当代艺术呢其实是一个“伪当代”,它没有什么当代性。当代艺术在成都这个娘娘腔的地方呢大概就是两个倾向:一个是躲避政治,二个就是迎合市场。成都所谓的当代艺术,无论是川大也好,其他高校也好,还有社会层面的艺术家也好,这些就都是基本特色,没有什么当代可言。访谈开始前,你就讲你想让我谈一下学院教育和当代艺术,我们学院有些年轻老师当然和传统不太一样,其实也不是当代,严格讲是一点小清新,无论是他们自己的作品也好还是学生交出来的作品也好。当代最基本的基本就是这个艺术家一定要有问题意识,当代艺术的核心是视觉表象背后的观念,观念应该由问题引出,没有问题意识根本就还谈什么当代呢?就我个人来讲,我也不标榜我是当代艺术家,我一直都是艺术家,但是我的作品一定要关注问题,在我的作品里我一定会热衷于关注我这辈子都在经历的政治语境下的一些风云变幻,所以政治叙事一定是我作品里头的重要内容,如果这个没有,我就不画而去做别的去了,因此我想我是这样一个人吧。

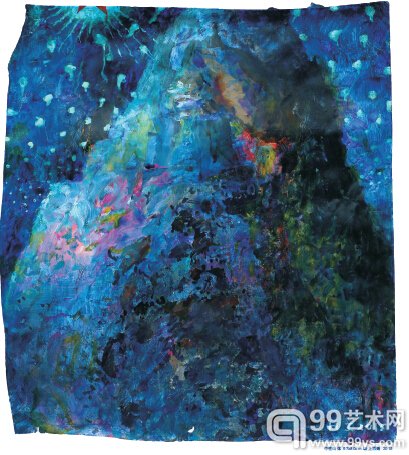

刘:因此您的作品想要表达的一个是观念,一个是问题是吧?我问这个是因为我看了您的作品,发现最初是黑白的较多,后来有一些颜料的色彩比较厚重,也用了很多的综合材料进行主题创作,可以说,在表现形式上是非常的多样化,因此在这个意义上来讲,您的观念表达同绘画语言媒介的关系您是怎么看待的呢?

何:肯定外在是服从于内在,就是我的形式的变化呢,它可能是受到了时代的启发,可能是受到我周围我所见的影响,但是它肯定要服从我所要表达的内在的观念。

刘:那么您现在比较坚持的东西是什么呢?

何:社会批判,政治叙事。

刘:最后想问一下您近期的工作状态是怎么样的呢?您近年有什么样的计划吗?

何:我从来不把时段看得那么强,2 0 1 2、1 3、1 4我觉得时间是连贯的,我不想把它弄得很破碎,我现在1 5年1月做的和1 4年1 2月和1 3年1月做的没有什么区别,我就一直在画我的画,我一如既往的创作我的作品,我想这是一个艺术家毕生要做的事情,它可能有高潮有低谷,有探索比较成熟的一个阶段,然后顺着这个方向往前比较顺地走一段,中途可能会停下来,可能会犹豫,会矛盾,甚至会痛苦,会失落,作为一个艺术家我想我一身都会在这些起起伏伏当中度过吧,作为一个艺术家我的打算就是还是一如既往地画我的作品,继续我的创作,也没有太多的什么改变。在艺术创作上面,我觉无论是切格瓦拉计划也好,其他也好都是我一贯的观念当中的表达的一些阶段吧。那么到现在呢,要说我不关注教育也不全是,我倒是希望通过自己的一些方法来改变我周围年轻人他们接触艺术、感染艺术的这种环境,除了我正常的川大的教学,我全天候的创作,我也在做一些事情,从前年底开始到现在已经初见一点效果,就是我在美国的洛杉矶北面也设立了一个高地艺术创作工作室,已经有三位年轻艺术家从高地去到那边进行创作,今年争取安排一个理论档期,让做理论的川大的年轻老师和我们高地的艺术家一起,在秋天去在一起做交流,不外乎就是希望通过这样的活动让大家离开这个“伪当代”的成都,哪怕是短暂的时间,就是能感染一些别的东西也许会有帮助。这就是在我创作之外做的另外一个事情。

刘:是很有意义的事情啊!

何:我希望它有意义。

编辑:孙毅