城市零件——我们都是霍尔顿

0条评论

2015-07-30 14:08:12 来源:城市零件公众号 作者:董重

4月,突然觉得我该做一个微刊,可以胡乱写些东西,乱说些话,胡乱介绍一些我喜爱的人和事,便请城市零件的小美女郭晓卉帮我申请注册微信公号,就叫城市零件。郭晓卉很快办妥,并在电脑上操练编辑排版,说是不复杂的,马上就可以发布第一期了。我先想好写写老管、李革、蒲菱和我在九十年代的一些事儿,还未下笔,竟有些恐惧,回忆是个正经的事,得认真地对待,越想事情越多,加上图片等资料收集是个大问题,便决定先放下这些回忆,慢慢想想,再胡乱地写。我这微刊第一期,便在犹豫中拖了下来。

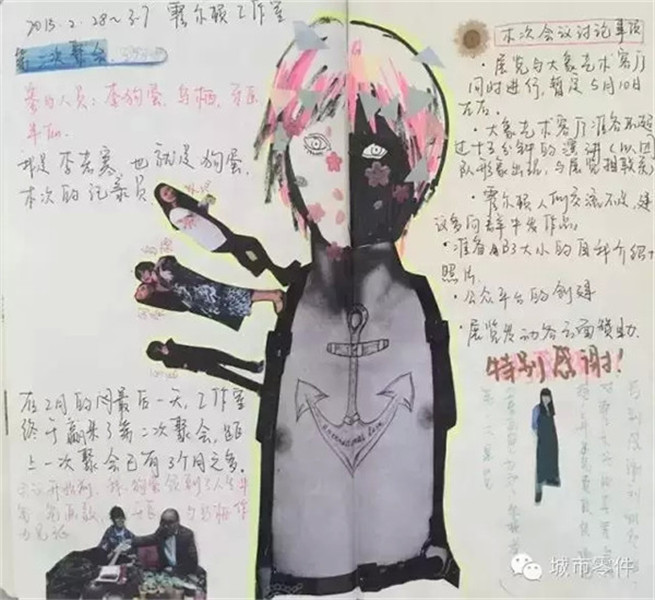

霍尔顿小组成员“狗蛋”和“圆神”

想做微刊,一是觉得微信好玩,可以乱讲些不负责任的话。另一原因,便是钟鸣。大约九十年代初期,钟鸣伙同几位有志之人,用最简单的油印方式做了一本杂志,名曰《象罔》,地下的,只有不到十期面试,众所周知的原因,没有做下去。去年底,我去成都,找钟鸣聊天,他提到正准备做微刊,也叫《象罔》,算是复刊。更长远的想法,以此微刊,谋求与某出版机构合作,推出《象罔》文库,并约我写些贵阳现代艺术的野史,说是十万字既可成书,再找些文献资料编辑进去,定有意思。我听十万字便吓一跳,我写几千字都费劲得要死,十万字完全没有概念啊!细想觉得钟鸣言之有理,有些事,虽无聊,写出来便是正经的事儿。请注意,钟鸣鼓动人干事情,总是那么的言之有理。激动几日,冷静下来,终究觉得十万字是个大数目,未敢动笔。不久,《象罔》微刊却发布创刊号了。

诗人钟鸣

管郁达和董重在云南

《象罔》创刊号,钟鸣自撰文章《微信里的象罔和罔象》,分成上、中、下三部分,主要叙述分析微信这个媒介的有趣之处,笔法犀利,旁征博引,实在是敏锐的好文章。自此以后,《象罔》每期必读,并狂热转发,逢群便推荐。我虽无钟鸣写文章的本事,更无他的敏感和海量知识储备,但也能用图画讲述些事情,也写过一些记忆的文字,读《象罔》,又想起钟鸣热情的鼓动,便觉得该写些我们自己的事儿,宣扬些我们认为该宣扬的事儿,便决定也做微刊,逼着自己写些东西,我们这个时代,应该是有趣的。

雅风画廊老梁和董重及成都朋友在钟鸣居室

钟鸣展示他收藏的古代地图

管郁达和董重等朋友在钟鸣居室

既然钟鸣是我做微刊的引子,我这创刊号,也不得不说说钟鸣。大约2002年的一个阳光明媚的秋日,管郁达在我工作室看我的作品,我们有些年没见面了,老管还是健谈,先聊我的画,又聊北京的艺术事件,说到我好久没去的成都,便提到诗人钟鸣,翟永明,说钟鸣,老管语气特别,此人对贵州现代诗歌绘画有情节,和唐亚平,也是极熟的。在成都,钟鸣也和画家们耍,比如何多翟永明夫妇,周春芽、郭伟等人,都是耳熟的名字。钟鸣我知道一些,九十年代初,大约读过一些四川诗人的东西,记得一些名字:西川、翟永明、李亚伟、欧阳江河,还有一些,现在却记不得了,钟鸣记得住,这名字好记,也恍惚觉得在什么杂志上见过他的相片,有着英俊的面孔。他们的诗,却一个句子也不记得了。九十年代初,似乎人人写诗,正处青春期的我们也赶着时髦,随身带着本子,灵感来了,随时记下句子,院子里比我长一岁的戴冰,我的表哥蒲菱,都有一本这样的本子,记录着青春的燥动。我记得我写有关于画风景的诗:"我永远用手提画箱,我永远用手提风景。"一不小心,画画已二十多年,还算对得起这两句幼稚的诗句。

老管提到钟鸣随笔《旁观者》,我是多年后读过一些,但我最爱不释手的,是我和钟鸣熟识后他送我的《畜界·人界》。

和钟鸣相识,是成都雅风画廊老板梁晋平老哥引见。说起雅风画廊,和我有些缘份,大约是一九九六年,风头正劲的批评家王林邀老管、蒲菱和我去成都参加一个艺术活动:男人讲女人的故事。主办机构便是雅风,那时叫做艺术沙龙。现场热闹,周春芽、张晓刚、郭伟郭晋兄弟、沈晓彤、戴光郁、余极等等艺术家都在,叶永青只见一件有趣性感的电风扇装置作品,却没见着他本人。那两日除半天研讨会,便是走访艺术家工作室,画画的一伙人,均为短发,集中在玉林片区叫做沙子堰的地方,或买或租下两居室三居室的公寓,弄成工作室,大家在一起。相互照应着,那个时候,商品房不多,这群人几乎盘下整栋楼,让我和蒲菱羡慕。另一伙戴光郁为首,刘成英、余极等人,做行为装置,均为长发小辫。王林带我们去戴光郁工作室,特地嘱咐,光郁兄经济不好,中午就让他请我们吃小面,印象最深刻的,是一位脑袋有问题的艺术家,工作室里有些玻璃容器,装有福尔马林泡的猪肉,虽密封,却也散出阵阵酸臭味儿。呆了两天,认识很多艺术家,却不知这活动是老梁的雅风艺术沙龙出资,也未见着老梁。

老管提到钟鸣随笔《旁观者》,我是多年后读过一些,但我最爱不释手的,是我和钟鸣熟识后他送我的《畜界·人界》。

和钟鸣相识,是成都雅风画廊老板梁晋平老哥引见。说起雅风画廊,和我有些缘份,大约是一九九六年,风头正劲的批评家王林邀老管、蒲菱和我去成都参加一个艺术活动:男人讲女人的故事。主办机构便是雅风,那时叫做艺术沙龙。现场热闹,周春芽、张晓刚、郭伟郭晋兄弟、沈晓彤、戴光郁、余极等等艺术家都在,叶永青只见一件有趣性感的电风扇装置作品,却没见着他本人。那两日除半天研讨会,便是走访艺术家工作室,画画的一伙人,均为短发,集中在玉林片区叫做沙子堰的地方,或买或租下两居室三居室的公寓,弄成工作室,大家在一起。相互照应着,那个时候,商品房不多,这群人几乎盘下整栋楼,让我和蒲菱羡慕。另一伙戴光郁为首,刘成英、余极等人,做行为装置,均为长发小辫。王林带我们去戴光郁工作室,特地嘱咐,光郁兄经济不好,中午就让他请我们吃小面,印象最深刻的,是一位脑袋有问题的艺术家,工作室里有些玻璃容器,装有福尔马林泡的猪肉,虽密封,却也散出阵阵酸臭味儿。呆了两天,认识很多艺术家,却不知这活动是老梁的雅风艺术沙龙出资,也未见着老梁。

2011年成都蓝顶美术馆野地蔓延展览现场

2012年诗人翟永明、钟鸣夫妇和艺术家曹琼德在成都当代美术馆观看城市零件作品展

2012年诗人翟永明、钟鸣夫妇和艺术家曹琼德在成都当代美术馆观看城市零件作品展

十多年过去,2011年夏末,城市零件艺术家应蓝顶美术馆之邀,请老管策划了名叫野地漫延的展览,馆长金延请老梁来看作品,见面一聊,才知十多年前那次活动是老梁的雅风做的,又得知老梁和蓝顶章志勇、金延是老友,中间故事,复杂丰富,最有趣的,该是王林带老梁去买张晓刚的作品,约二十件,全是后来千金难寻的最早的大家庭系列,因各自心理价格谈不拢,老梁只好放弃,错过发大财的机遇,这故事有多个版本,出入不大,只是价钱版本很多,扯不清楚。

老梁和我一见如故,不久便来贵阳,采购城市零件艺术家十多件作品,并约我来年在他重新开张的雅风画廊为我办次个展。

第一次见着钟鸣,便是来年秋天我在成都雅风画廊的个展现场,展览题为"己身的图像"。老梁自己策展,并撰有长文刊印于展览画册,文章以梅罗·庞蒂现象学理论展开讨论,我看得有些晕乎乎的,但写到我作品的特色,老梁眼光独到,学哲学的人,是有些敏感,更有情怀。开幕的下午,我和含丹老管与城市零件兄弟们及成都一干朋友刚到画廊,老梁便让我上二楼露台,说诗人钟鸣和摄影师肖全在上面已经聊开了,听见这两个名字,我便急忙上去,见着钟鸣,坐在椅子上,见身形比例,立刻判断没有我高,便放下心来,多次听老管说钟鸣,不知为何认为他是高大之人,对高大之人,我向来心虚。钟鸣不修边幅却英俊,眼有神,他对我笑笑,我有些不自在,忙叫一声钟老师,旁边是他夫人,名字好记:李红,和蔼的笑着。老管却是老朋友架式,大呼钟哥哥,又和肖全拥抱,我和肖全握手,寒喧两句,立刻觉得此人心不在此处,时逢成都双年展正热烈举办,各路人马都在做外围活动,肖全有名,应酬肯定多的,大约半小时,他果然离去,我起身,他客气道:见到艺术家了。跟完成任务似的,我便笑笑,挥手道别。老管和钟鸣还有几位艺术家朋友聊开来。老梁不停叫我见藏家,合影,回答奇怪的问题,见多件作品标签贴上红点,表示有人定购,心情也好起来。约莫5点多钟,钟鸣夫妇下楼来,冲我嚷道:不错,我喜欢你的作品,尤其是这几件,边走边指,很吓人,这些作品很吓人,皮毛,这皮毛太吓人,声音高亢,这时,我忽然一下子觉得他脑袋很大,跟身体不太成比例。这次相见,我们成了朋友,回到贵阳,便收到钟鸣邮件,是一篇看我展览的随笔:《辛卯观画记》。先是一些对现今艺术的议论,顺便调侃老梁和他自己,幽默甚至滑稽。评论我的作品段落,令我意外。先说"钟"和"董"两个字古通,粘上此字,必有巫师血缘,都是神秘难懂之人。看到此处,我已高兴得忘形了。读我的作品,用"毛皮肌理"描述,且有俄罗斯诗人曼杰尔斯塔姆诗句比对:"很可怜,像一件粗陋的毛布外衣";"我们不是抖动自身的鳞片,而是悖逆着世界的皮毛在歌唱";"你要想,我就脱掉这双毡窝,像抱起一根绒毛一样"等等,用曼氏的诗和白银时代的背景来分析我的作品,令我惊奇。又聊到我作品中基本色和平面性,钟鸣不仅对绘画叙事有见解,绘画的技艺,也是有看法的。此后,凡去成都,便登门拜访,多次是和老管、老梁同去,也有成都朋友冬冬、陈伟等人相伴,钟鸣不饮酒不吸烟,聊天却随时嗨起,我们永远坐在长条桌子两侧,头顶两排筒灯,各人被这顶光照着,轮廓分明。钟鸣,自称文物贩子,聊起九十年代成都当代艺术人和事,实在有趣。钟鸣人事,我会专门写写,现在打住。《象罔》微刊,做得认真,我做微刊,虽不会有《象罔》的深度,但要说话,既便是胡话,也得认真说。

钟鸣在董重工作室

2012年秋成都雅风画廊董重个展现场

《城市零件》创刊号,还是聊下艺术。这期主角,是几位95后。先看这些文字:

当我拜读完塞林格的《麦田上的守望者》时,令我感到吃惊与不解的是--在上个世纪五十年代,他是如何揣测像霍尔顿·考尔菲德这样的年轻人的心境的,而这样少年的心境直到今日也依然可以引起共鸣。

霍尔顿是一个自卑、自负又自我的年轻人,愤世嫉俗、特立独行。他的出生似乎就在向世界诉说着他一肚子的不满,他注定要与世界为敌。无奈的是,社会本身就是为了大多数人而存在的。

"世界是如此不公,却不得不按照它的规则运转。"

"霍尔顿"们天生就与周围的世界格格不入,我们在世人的眼里成为了难以理解的"异类"。因为我们的与众不同,孤独感不断向我们涌来,但孤独是成长的代价。但我们不能就此被孤独淹没,我们的体内有一头沉默不语的怪物,我们要成为这个时代的"反英雄"。

所以怪物们在泥泞中咆哮了,少年们决定抛弃世界的光明,拿起画笔,拿起相机,背上吉他,奔向不为人知的远方。

"如果我不是安迪·沃霍尔,"

"也无法成为约翰·列侬,"

"那我的孤独感该何去何从呢?"

"你体内的怪物一定可以打动这个世界。"

谁是霍尔顿?谁都是,谁也不是,那只是个未被定义、彷徨的少年人而已。

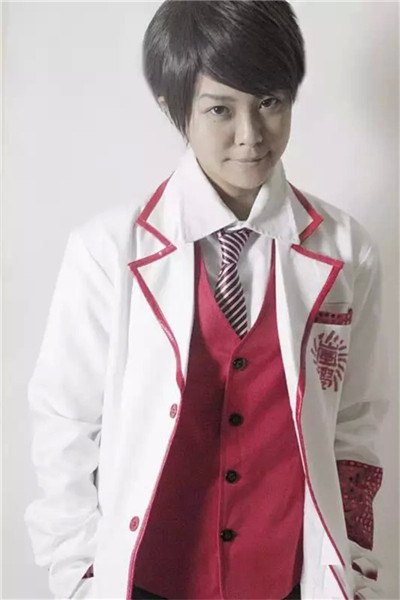

这是管郁达千金爽爽为"霍尔顿小组"首次展览写的前言,幼稚,干净,利落。

再看爽爽诗句:

"断臂的木偶被细线吊起,空洞的眼睛望着没有星星的夜空,黑猫悄悄地走过窗前。"《走近黑暗的深处》

还有《彷徨的少年》------致霍尔顿

"你体内的怪物可以打动这个世界......

还有七秒,抛弃了光的少年,就要变成改变世界的怪物了喔。"

老管在微信中告诉我,5月16日爽爽组织的霍尔顿小组将举办首次联展,展地选在昆明老朋友刘丽芬开的苔画廊。我首先的反应,是爽爽长大了。爽爽约五、六岁时,老管常带她和我们见面,这女孩子从小个子高,性格有些怪异,我目睹她收拾老管,在餐桌上,老管小酒下肚,便聊开来,便冷落了爽爽,约半小时,老管突然发觉她不见了,众人四下寻找约一小时,才见踪影,躲在离吃饭地方较远角落里流泪。另一回,老管自述的,约2003年吧,老管从贵大艺术学院调至云大艺术设计学院,院领导,教授等重要人物为老管一家子接风,席间老管借酒劲侃侃而谈,爽爽在旁无人理会,为吸引注意,不断骚扰老管,甚至将烟灰缸放在老管光头上,老管一急,推她一把,爽爽怒,脱鞋扔至餐桌,正好掉落进一盆香汤里,大家惊慌,却不知怎么办好,爽爽恶气出来了,哈哈大笑,老管想起上次贵阳爽爽快闪躲起来,也不敢责骂。

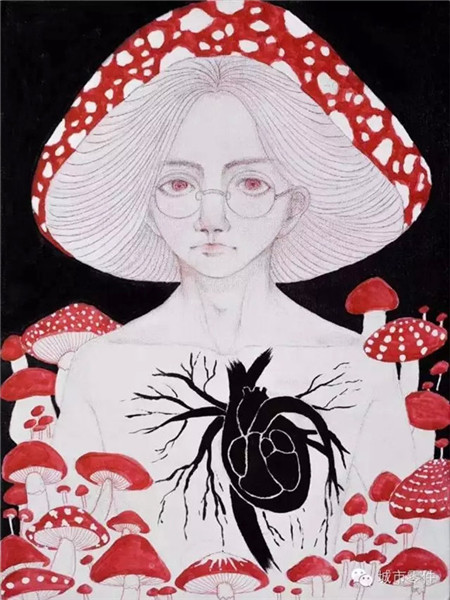

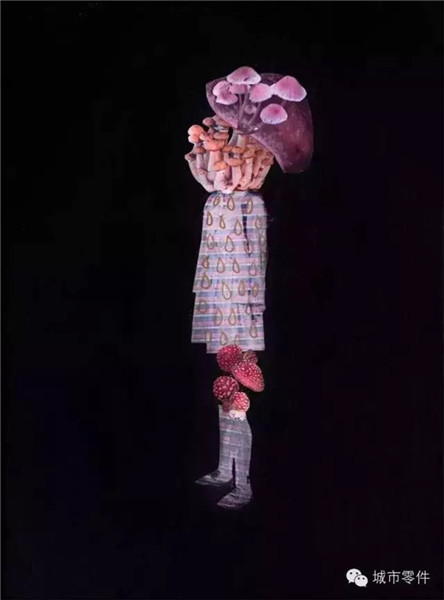

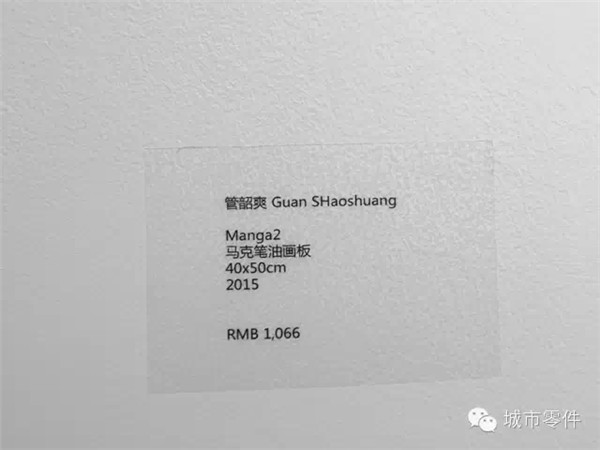

霍尔顿小组发起人“圆神”的绘画作品

转眼十多年过去,爽爽成了高挑美女。这两年,我和老管常见面,他总是在手机里翻出一些爽爽的画给我看,这些画受日本漫画影响颇大,多为自编的故事,图文并茂,尽显少女心事。更有趣的,是爽爽和她朋友将自己打扮成虚似角色,这种玩法英文叫COSPLAY,我熟悉的,是流行于八十年代的哥特潮,特定时间哥特迷们会在德国某黑森林小镇聚会,将自己扮成与死亡有关的角色,听哥特摇滚,吃迷幻剂,尽情享受死亡美学带来的欢愉。爽爽们玩的,也差不多是同种路数,但美学的背景我却不了解,隐约感到和日本流行文化有关,这些孩子,在网上相遇相识,他们都懂日语,能说能写。看多了爽爽们的故事、诗歌,画作,便觉得我们这些成人艺术的陈旧,负担太重,虚伪,自私,更无理想了。

霍尔顿小组成员“狗蛋”绘画作品

今年三月始,我的微信朋友圈最热闹的事情便是香港巴塞尔艺博会,几乎所有和艺术有关的人都去了那个地方,各种相同的信息重复不断地出现,当然,大家关注还是成交量,喜怒哀愁,推销未来,真是够拼的。老友梁克刚,去年去香港巴塞尔艺博现场,在微信朋友圈中发些通俗评论,好事者视其为吐槽,便将梁兄评论集成语录,在公众号刊发,转发量巨大。于是,梁克刚变成了吐槽帝,梁兄感觉相当好,也自称朕了。于是,吐槽成为他另一个职业了。今年,吐的吐槽帝在微信众筹,大意是今天还去香港巴塞尔吐,供大家娱乐,希望大家众筹食宿交通费用。这自然是小事,吐槽帝准时到场准时发布,微信圈又一次刷屏,各方反应良好,梁兄不过瘾,又一次众筹,这一次得飞越大洋,杀奔威尼斯,准备好好吐一回。香港巴塞尔过后,大卫·霍克尼便成了微信中头等大事,我本喜欢霍克尼作品,便跟着转发,也计划去北京一睹原作,可细看刊发的作品,才知这次展览的作品全是在iPhone和iPad上画的,这些作品本是在网上传播,这也是霍氏初衷,互联网,将会改变我们观看艺术的方式,将这些作品打印出来展览,便是纯粹的商业行为了,我决定不去看了,原因很简单,在手机上观看的已是原作了。霍克尼名头太大,没人去关注展示的到底是什么,开幕时,人山人海,佩斯画廊不得不限制参观人数。这样的场面,令中国批评界一些资深人士大为不解,他们也开始吐槽了。彭德先生,大约是和王南溟吵架累了,也写了一篇《朝拜霍克尼的深层原因》,例举十几条,说得没错,却看不出这十条有什么的深层的原因。中国年轻人追捧霍氏,没什么所谓深层原因,追捧名星,本是年轻人正常的生理反应,何况,霍氏深谙互联网的力量,他带来的,是艺术品新的营销手段。

“谁是霍尔顿?”首次展览现场,昆明苔画廊

前年,我的作品也参加了王林老师策划的威尼斯双年展的平行展,本想借机去意大利,去看看威尼斯双年展的真面目,顺便去佛罗伦萨和罗马朝拜。后来发觉,这届威尼斯双年展几乎全是中国艺术同仁的战场,别的不说,我们这个平行展,就有一百五十号人,想着在威尼斯见着的全是同胞,便有些害怕,不敢去了。今年,威尼斯双年展在中国艺术圈高烧不退,各种宣传早在微信圈中跳跃,其中,肯尼亚馆事件曝光率最高,梁兄不去吐吐这大会,中国艺术微信圈是不会答应的。吐槽帝的结论是:中国人要玩转威尼斯,最起码得十年。梁兄也许是对的,但我的疑问是:我们为什么非得去威尼斯玩,别的不说,投入这样多的人力物力,为什么不在中国好好玩玩。双年展开幕那几天直至现在,满眼全是威尼斯,主题展,意大利,德国,英国,中国等等国家馆,也少不了被双年展官方宣布取消资格的肯尼亚馆,看不过来,还有小道消息,某博士在威尼斯学院桥留影,竟然摔了下去,据说头部与桥墩相撞,伤得不轻。梁兄吐槽大致一览,无新意,只有李占洋一篇自嘲文字有趣,精彩之处是描述意大利国骗子小偷的情状,生动活泼,我转发并收藏此文,以后去意国,先读此文,了解骗子小偷手段,以防不测。沾洋兄聪明,以意国骗子小偷暗示意人也是老文明熏陶出来的,怱悠人的本事强悍,你想去威尼斯讨便宜,只有自己吃亏。

活跃的中国当代艺术圈,嘴上大叫个性与自由,微信里常转发艺术家必须忍受寂寞,享受孤独,骨子里却是标准的集体主义,思维很容易统一,威尼斯,已是这个圈子的奥运会,自己给自己设定一个标准,以此为乐,如少年叫春打飞机自慰。平日里如运动员班加紧训练,也得抽时间搞搞交际,筹集些资费,到时去夺个牌,没有这个目标,艺术屁也不算一个。

爽爽和她的霍尔顿们,大约是因为年轻,没有我们这些成人的坏毛病,他们自称美少年,美,应该是相当干净的。这几位美少年,在塞林格描述的霍尔顿身上发现了相同的情绪,便在网上勾结成一个团队,直言用文字、绘画、音乐、服装去面对社会,宣泄青春,希望与众不同。其实,正是因为有表达青春的态度,他们本就与众不同,物以类聚。霍尔顿小组发起人17岁的爽爽,在小组里叫"圆神",擅长COSPLAY,写诗,编故事及绘画。16岁的李若寒,"狗蛋",喜欢绘画,作品题为思春期,描绘自己和朋友的身体,口味稍重。另一位叫"半仙"的女孩,对材料有感觉,喜欢设计COSPLAY的服饰,爱把玩冰冷的金属。喜欢拍城市夜色的男孩子叫"牙医",带老式圆眼镜。

活跃的中国当代艺术圈,嘴上大叫个性与自由,微信里常转发艺术家必须忍受寂寞,享受孤独,骨子里却是标准的集体主义,思维很容易统一,威尼斯,已是这个圈子的奥运会,自己给自己设定一个标准,以此为乐,如少年叫春打飞机自慰。平日里如运动员班加紧训练,也得抽时间搞搞交际,筹集些资费,到时去夺个牌,没有这个目标,艺术屁也不算一个。

爽爽和她的霍尔顿们,大约是因为年轻,没有我们这些成人的坏毛病,他们自称美少年,美,应该是相当干净的。这几位美少年,在塞林格描述的霍尔顿身上发现了相同的情绪,便在网上勾结成一个团队,直言用文字、绘画、音乐、服装去面对社会,宣泄青春,希望与众不同。其实,正是因为有表达青春的态度,他们本就与众不同,物以类聚。霍尔顿小组发起人17岁的爽爽,在小组里叫"圆神",擅长COSPLAY,写诗,编故事及绘画。16岁的李若寒,"狗蛋",喜欢绘画,作品题为思春期,描绘自己和朋友的身体,口味稍重。另一位叫"半仙"的女孩,对材料有感觉,喜欢设计COSPLAY的服饰,爱把玩冰冷的金属。喜欢拍城市夜色的男孩子叫"牙医",带老式圆眼镜。

COSPLAY

老管不断微信中相约,霍尔顿小组首展,望我去捧场,给爽鼓劲,明年,爽爽将去美国求学,这也算是一个理由,我和含丹便开车往昆明,见到COSPLAY的爽爽,觉得畅快,又见霍尔顿们作品,幼稚,却是久未见到的干净。

成人的艺术世界,缺少的,就是干净。钟鸣在转发霍尔顿的展训时说:老管那里转来女儿爽爽与朋友的展览,我第一个想到的话题就是,至少到爽爽这代以及下一代,不会再受"毛"的困惑了,所以,去看这个展览,也就是去看未来没有政治恐惧的自由艺术的社会......

钟哥哥有一点理想化了,但想一想艺术圈的事儿,威尼斯巴塞尔卡塞尔,艺术家们都去"奥运会"混脸熟了,没有运动会,这个艺术圈里的人是活不下去的。

老管为爽爽的霍尔顿人们写的文字:"内心彷徨,不想被学校、社会和父母定义,体内藏着怪物,有话要说"。

体内藏着怪物的美少年们,用幼稚的作品,讲述自己的青春故事。

再想想我们这些成年人的文艺圈,身体里还有这个怪物吗?

2015年5月20日完稿于工作室

成人的艺术世界,缺少的,就是干净。钟鸣在转发霍尔顿的展训时说:老管那里转来女儿爽爽与朋友的展览,我第一个想到的话题就是,至少到爽爽这代以及下一代,不会再受"毛"的困惑了,所以,去看这个展览,也就是去看未来没有政治恐惧的自由艺术的社会......

钟哥哥有一点理想化了,但想一想艺术圈的事儿,威尼斯巴塞尔卡塞尔,艺术家们都去"奥运会"混脸熟了,没有运动会,这个艺术圈里的人是活不下去的。

老管为爽爽的霍尔顿人们写的文字:"内心彷徨,不想被学校、社会和父母定义,体内藏着怪物,有话要说"。

体内藏着怪物的美少年们,用幼稚的作品,讲述自己的青春故事。

再想想我们这些成年人的文艺圈,身体里还有这个怪物吗?

2015年5月20日完稿于工作室

霍尔顿小组首展海报

编辑:徐啸岚

相关新闻

0条评论

评论