作为上个世纪五十年代出生的所谓“老哥萨克”一代艺术家,何工的作品具有恢弘的历史叙事、近乎宗教信仰般的终极关怀、刨根问底的形而上学追问和悲剧性的、诗性的乌托邦迷思,仿佛“革命年代”遗存、冷冻、丢失,然后被神秘魔法突然解禁、打开的“革命”神话、末世预言和时间碎片。

上个世纪八十年代中期,正值以“八五新潮”为代表的中国现代艺术运动风起云涌之际,何工辞亲去国,远赴大洋彼岸的美国游学,一去将近二十年。其间他在加拿大、荷兰、印度、希腊、美国、东南亚和世界各地游历、漂泊,并多次自己驾车穿越美国全境与拉丁美洲大陆。漂流者“独在异乡为异客”的无助、失语与孤独,构成了他早期作品的幽黯基调。其后,由漂泊者身份和文化游牧经历所获致的这种流离失所之感,使他的大多数作品都具有一种悲情、感伤的浪漫气质与文化乡愁。一方面,他的作品气势恢弘,上天入地、纵横中外古今,像是跨越时间与空间的“无何乌有之乡”;另一方面,他的作品又是发散性的,去中心的,边缘的,所有物象都处在一种游离和漂浮的自我流放的无根状态之中。

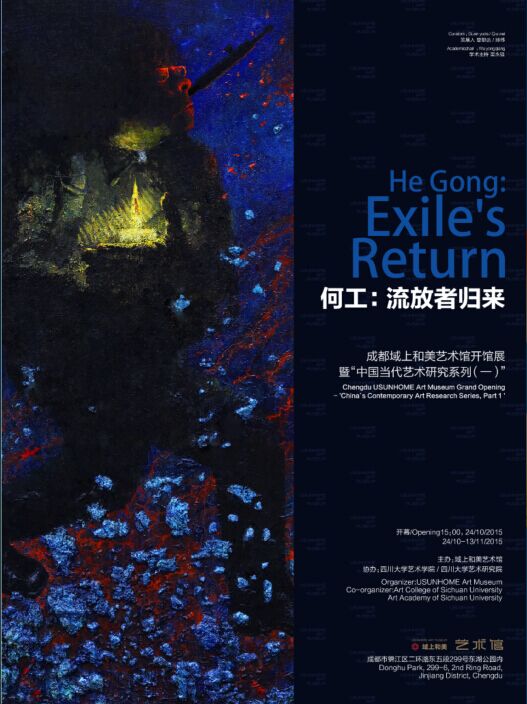

此次展览将展出艺术家何工自上个世纪八十年代以来创作的绘画、装置作品,还包括大量的手稿、书信、图片、影像、实物等艺术文献,全面集中地呈现艺术家创作的心路历程与艺术成就。作为中国当代艺术最重要的艺术家之一,何工的创作一直坚持艺术的人文主义理想和知识分子立场,在一个乌托邦隐退、信仰缺失和灵晕(aura)消逝的年代,通过具有深度的、诗性的艺术语言重塑了人性的尊严,提示了艺术精神性的永恒。而他数十年来穿行于中西方文化“在路上”的文化“游牧”经历和“去国还乡”、“乡关何处”的浪漫情怀,也极大地丰富、敞开了中国当代艺术史写作的维度,为当代艺术叙事开辟了一个独具魅力的实验场域。

作为成都域上和美艺术馆的开馆展和该馆“中国当代艺术研究系列”的学术项目,“何工:流放者归来”试图仔细阐述“出国与归来”艺术史与思想史的文化模式。对策展人来说,何工的艺术生涯具有典型性和代表性。但是,在时代模式的范围内,每一个人的生活有他自己的模式,而每一位个人又都是一个例外,其他艺术家过的生活与我们所描绘的模式也许有重大不同之处,可是他们都属于中国当代艺术这二十年中最重要的创造性作品的艺术家之列。尽管如此,我所描绘的模式,全球化背景下“艺术资本主义”这一出除根的戏剧:复杂事物对单纯事物的冲击,文明对自然状态的冲击;这种多少注定要失败的个人对体制的抗拒,西方对东方的抗拒,乡村对城市的抗拒,却是二十世纪中国文化艺术中持续不断、耐人寻味的主题。

“何工:流放者归来”企图解释过去以便缔造未来。所以,我将何工那一代人的历史经验看成是更久远的历史原始模型的一部分,“疏远离间和重新结合”,或者说“离别和归来”的老模式,这个模式在近百年的中国文化艺术的现代性叙事中重复,而且不断在生活中反复得到体现。冷战结束之后,艺术资本主义以全球化为利器,披靡所向。所以,对一切的政治意识形态的幻灭感本身已成为一种新的意识形态,一种产生于部分中国知识分子和艺术家中的“合唱”,认为我们已经抵达了“意识形态的终结”和“艺术的终结”。所以,这个展览对于当今社会政治和知识界、艺术界摇摆不定、左右逢源的“历史虚无主义”形势来说,是个无声的见证:历史塑造了那个时代的精神,并重新塑造了何工及其那一代“流放者”,而何工也同样地以其乌托邦式的艺术回应了时代的质疑,并改写了他个人的生活和他的时代。

何工具有知识分子精神的、特立独行的创作表明了这样一种立场:真正的艺术家就是具有独立人格和批判精神的知识分子。而知识分子没有退出历史的权利。知识分子不能因为不满于平庸的生活,就为自己形而下的日常生活寻找一个形而上的理由,自欺欺人。哈维尔(Václav Havel)说,在后极权社会中,一个人应该“在真实中生活(Living in truth)!”,或说“在真理中生活!”我以为,这句话可以拿来作为何工艺术生涯的注脚。何工的艺术和思考的珍贵在于,在一个机会主义和犬儒主义盛行的年代,他是一个有勇气的文化践行者和时代重负的担当者。他以一个“流放者”的姿态和艺术行动贯彻了他的思想:一个人的“乌托邦”,一个人的“荒原”,一个人行走“在路上”。

2015年10月1日于昆明

编辑:孙毅