雷诺阿

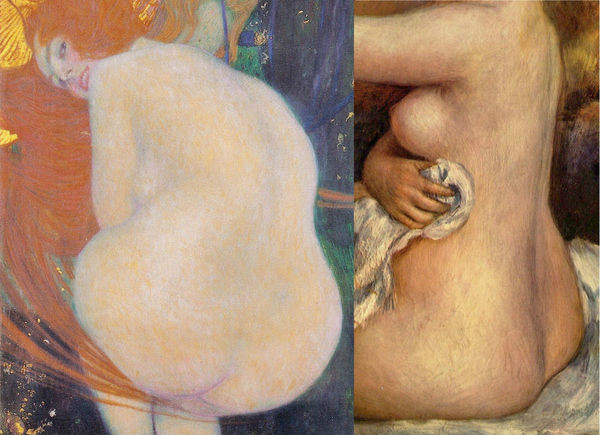

克林姆特对雷诺阿的借鉴并不明显,他们对裸女皮肤的处理有类似之处。一是笔触柔软,比起光滑的学院派皮肤,他们的笔触沿着身体方向流动发展,给女体的肌肤带来柔软的感觉。二是他们笔下的皮肤色彩都有微妙的变化,呈现出一种宝石般斑斓的质感,雷诺阿主要是通过色彩实现这一点的;而克林姆特则是通过笔触本身的质感,他画的每一笔皮肤都会故意改换笔触方向,从某一角度看,只有特定方向的笔触反光,移动到另一角度,反光的色块慢慢变化,由此形成了一种闪耀的质感,这个感觉图片无法传达,只有现场移动观看才可以,就不放图了。

克林姆特《金鱼》局部,雷诺阿《沐浴后》局部

象征主义

象征主义在克林姆特的艺术中占据了极重要的位置,所以要给克林姆特归个类,把他归为象征主义画家是没问题的。象征主义是源自法国的思潮,我们经常谈及的象征主义画家雷东,莫罗都是法国艺术家。绘画艺术中的象征主义(下文中谈到的都仅限于绘画中的象征主义)虽然说是象征,但和巴洛克和新古典主义艺术中经常使用的象征不是一回事,虽然他们会共享一些符号。巴洛克艺术中使用的比如沙漏象征时间流逝,骷髅代表死神之类的象征符号仅仅是纯文学意义上的象征,他们参与到绘画艺术中来的形式其实是比较具象,生硬的。而象征主义艺术中虽然也从古典艺术中继承了许多符号,但他的主要目的已经不在象征本身的文学含义和文学化的审美了,象征主义绘画除了使用符号来为绘画引入额外的理念之外,他还希望通过营造神秘,诡异,抽象的气氛让人基于这些理念展开联想。而因为绘画的形式非常晦涩,所以这些符号和画作主题的联系往往并不直白,于是观众的联想就能趋于无限,在绘画中给观众营造无限,这是浪漫主义的理念,也是象征主义的理念。在浪漫主义艺术中,无限是情感上的,视觉上的,他并不引入额外的内容给人去想象,浪漫主义希望人能直接从画作中的主题发散出去;而象征主义中的无限是理念的无限,有时是带有情感的理念,他借由象征符号营造出无限的联想空间。象征主义是古典的象征和浪漫主义的结合。

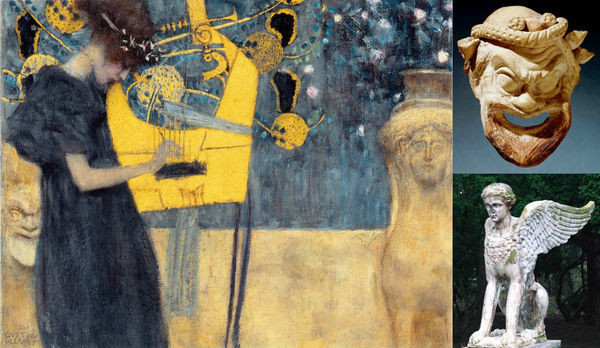

《音乐》1895, 右上古希腊面具,右下斯芬克斯

这幅《音乐》可以算是克林姆特初步尝试象征主义,画的主题是一个女孩子在弹奏古希腊里拉琴,用弹奏里拉琴的缪斯女神来象征音乐是古典艺术中频繁出现的主题,而这幅画中用一个明显的现代人物替代了缪斯的位置。除此之外,画面的左下角还出现了一个人脸,这是古希腊戏剧的面具(如右上图所示),这指出了音乐这种艺术形式的来源—古希腊戏剧。右侧则是一尊斯芬克斯造型的花瓶,斯芬克斯的含义非常丰富,一般表现为带翅膀的师身人面像,她有迷,人类的知识,秩序等等许多含义。也正因为如此,她经常出现在象征主义画家的绘画中,比如莫罗(GustaveMoreau,法国),雷东(OdilonRedon,法国),费尔南德·赫诺普夫(FernandKhnopff,比利时),弗郎兹.冯.斯托克(FranzvonStuck,德国)都画过Sphinx题材的画。斯芬克斯出现在标题为音乐的画中,当然会引起观众的许多联想了,毕竟这并不常见。古希腊戏剧面具和斯芬克斯花瓶同时出现在画中,两个在古典绘画语境中无甚关联的意向同时出现,带来了很强的神秘感,这也是很多象征主义绘画中经常出现的做法。

除此之外,整幅画富有韵律感的的色彩和朦胧的笔触都让我们产生了音乐的通感,他大大的发扬了惠斯勒的艺术精髓,让这幅画在形式上具备了音乐性,精彩极了。

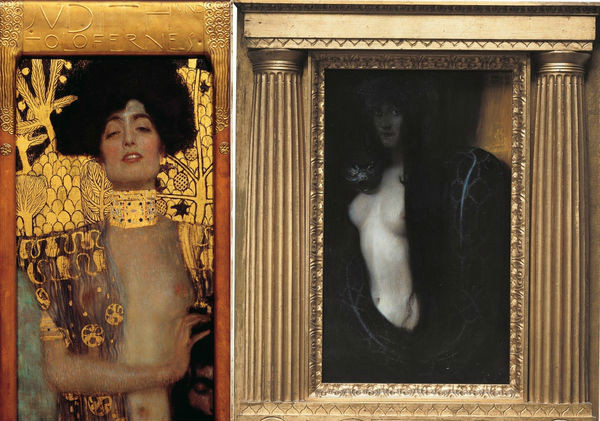

再来看这幅《朱迪斯与赫罗弗尼斯的头》(Judith),朱迪斯是圣经中一个美丽的寡妇,她通过自己的美貌结识了就要进攻自己家乡的亚述统帅赫罗弗尼斯,趁他熟睡时割下了他的头,导致亚述军队溃败,拯救了自己的家乡。这个故事经常出现在古典绘画中,但克林姆特这幅可以说是别出生面了。画中的朱迪斯是克林姆特的密友阿黛尔.布洛赫.鲍尔,也就是那幅着名的《金衣女人》的女主,她脸颊绯红,袒胸露乳,整幅画弥漫着情欲的氛围,而她左手提着的人头显然是她通过美貌和诱惑得来的战利品。

克林姆特《朱迪斯与赫罗弗尼斯的头》1901 ,斯托克《罪恶》1893

这幅画明显摹仿自德国象征主义画家弗朗茨.冯.斯托克的《罪恶》。除了不具备克林姆特加入的装饰元素,斯托克这幅《罪恶》夺目的金色边框,对氛围的渲染都给了克林姆特许多启发。他们的渊源还远不止于此,大家都知道维也纳分离派作为新艺术运动的一个分支很是有名,克林姆特则是维也纳分离派的创立者。但其实维也纳分离派并不是第一个分离派,第一个分离派是建立于1892年的慕尼黑分离派,而斯托克正是慕尼黑分离派的创立者之一。慕尼黑分离派一声炮响,震到维也纳,于是维也纳的新潮艺术家们也于1897年成立了分离派,是年克林姆特访问了慕尼黑。然而因为慕尼黑分离派缺乏克林姆特这样的人物,慢慢的就湮没无闻了。

斯托克喜欢使用浮夸的金色画框,克林姆特直接摹仿斯托克的《朱迪斯》当然也会配备金色画框,除了这幅画,克林姆特还有一幅《雅典娜》也使用了金色画框。不过金色画框只是克林姆特使用的各种金色元素中的一种,在此之前,他就尝试过了用金色边框对来装饰肖像画,不过这个边框不是实体画框,而是画上去的:

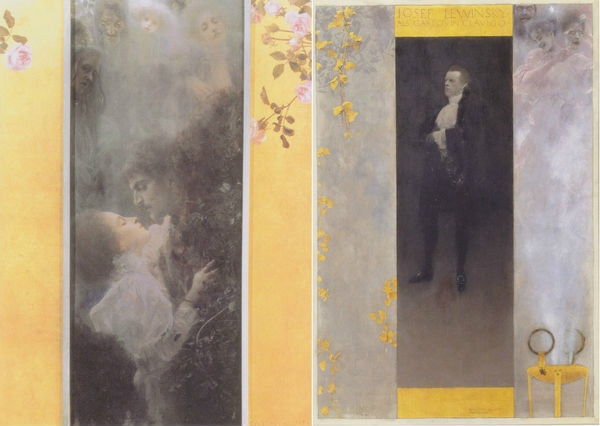

《爱》1895 ,《Josef Lewinsky 像》1895

左边这幅画名为《爱》,右边这幅是演员约瑟夫.列文斯基(JosefLewinsky)肖像。这两幅画和上文中提到的《音乐》是同一年创作的,属于克林姆特转型期的探索性作品,已经表现出了他在象征主义和装饰两个方面的探索和对金色的喜爱。《爱》的正面主题是一对情人的接吻,而他们头上的一排人头代表了人会经历的中年,老年,生病,变丑,死亡等一系列人生阶段,这些人都在围观着这一对看似甜蜜的恋人,两人被两侧的树枝团团围住,而这些树枝仿佛是无形的大手紧紧地包围他们。克林姆特显然是在暗示爱所要经历的一次次考验,对人生各个阶段的思考是克林姆特喜欢表达的理念之一,在后文中还会出现。列文斯基像的右侧也使用了类似的表达方法,右下角的炉子冒出来的烟飘到空中浮现出几个人脸,其中一个女孩子拿着一个恐怖的面具,这些都是戏剧Clavigo中的角色,而列文斯基在画中则是以他在戏中扮演的Carlos出现。这幅画纯粹就是懂的入了,了解这部剧的人,自然懂。诡异的浮在空中的人脸和这两幅画里美好的主角们并置,产生了神秘的气氛。

此外这两幅画里面的装饰元素变多了,克林姆特把很大的画幅都让给了基本只用于装饰的金色边框,装饰所占的比例已经远远超过了传统的肖像画。

编辑:江兵