达达是一场起义,也是人类世界百年内的首次集体反思。

一战的爆发将人类从乌托邦的美梦中彻底惊醒,爱因斯坦对宇宙与时间的思考加上弗洛伊德对人类潜意识的研究则使人类重新审视内心世界。

如同潘多拉魔盒的打开,达达促使人们改变对世界的理解。

回顾四周,刚刚过去的几天,世界十分糟糕:法国尼斯恐怖袭击造成至少84人遇难;土耳其军事政变虽已平息,但依然有至少265人丧生;美国巴吞鲁日发生枪击案,至少3名警察死亡,3名重伤,恐慌情绪愈发浓烈;南海争端生成大批可怕的“爱国青年”;国内抗洪局势依然严峻……

虽然希望仍存:英国第二位女首相Theresa May就任;美国非农数据惊艳;日本安倍政府赢得选举等,均在推动英国脱欧后的世界逐步走向平稳。

但是战争与恐惧,就算一百年过去了,却依然在我们身边。而它们,则是触发达达诞生的直接原因,换句话说,“达达”可能再现,无论是“达达”还是“Dada”或“哒哒”。

“这种艺术喷发直到今天依然能让人深有体会,”伯尔尼保罗·克莱中心(Zentrum Paul Klee)前馆长、一位资深达达主义的专家这样说。一切都可以成为艺术,一切也都可以在下一秒钟变为垃圾。经历过战争与科技洗礼的人类,已经不敢也不会相信已知的一切,反思与纠结注定成为常态。

范内哲姆在1968年撰写的《日常生活的革命》中说:“达达的开始是重新发现活生生的体验及其可能的乐趣——它的结束是对所有观点的颠覆,它创造了一个崭新的宇宙。”

作为一种跨越国界的艺术运动,达达主义通过反创造性的审美观念打破了艺术与非艺术的界限,将艺术还给所有人。

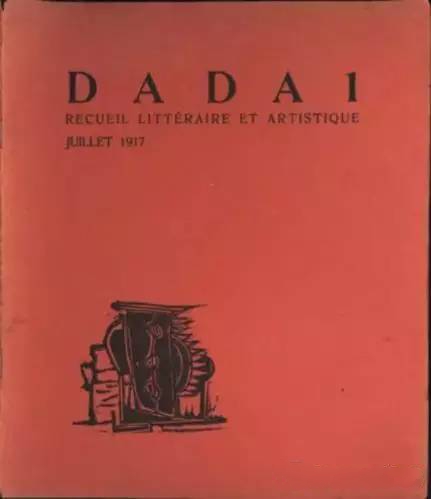

▲第一期《达达》期刊封面,查拉主编,1917年,苏黎世(图片源自网络)

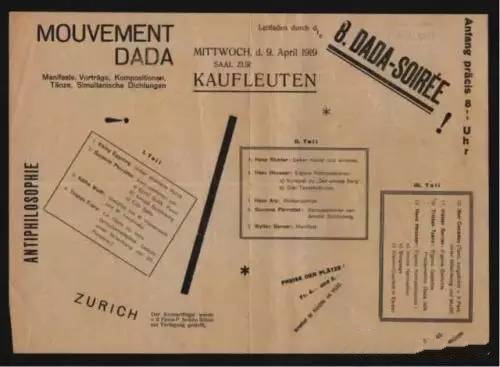

▲1919年4月9号第八次“达达之夜”的传单(图片源自瑞士文化基金会)

蔓延的“狂欢”

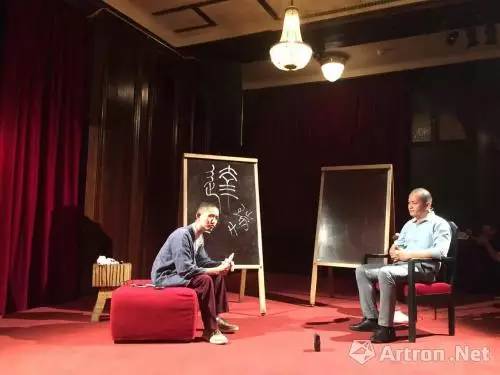

2016年7月8日,来自中国的两位古典学学者郁震宏和贾勤在瑞士苏黎世“DADA100”系列活动闭幕论坛上从中国传统音韵学、文字学的角度,用两个小时的时间合作解析一个汉字:达。瘦瘦的贾勤轻轻挥舞着羸弱的胳膊,在黑板上用白色粉笔写下繁体汉字“達”,并认真解读与解释。

虽然中国并没有系统性的达达训练,但并不妨碍中国在达达版图中的重要存在。

▲贾勤(左)和郁震宏在瑞士苏黎世“DADA100”系列活动闭幕论坛现场(图片源自中国美术学院跨媒体艺术学院当代艺术与社会思想研究所博士刘畑微信)

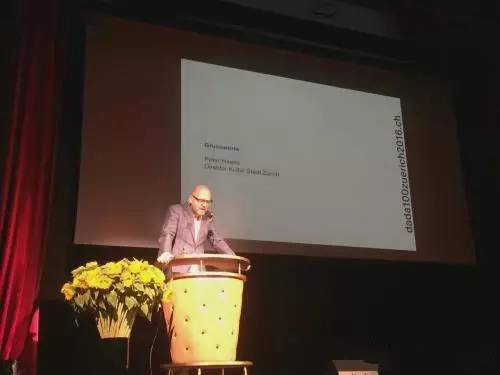

▲瑞士苏黎世“DADA100”系列活动闭幕论坛现场(图片源自中国美术学院跨媒体艺术学院当代艺术与社会思想研究所博士刘畑微信)

2016年,是达达主义诞生100周年,一场试图席卷全球的纪念狂欢在瑞士起航:展览、演出、朗诵会、讨论会、化妆舞会、城市游、研讨会、图书出版、座谈会、纪录片、网络视频、网络项目等倾巢而出,足以让人眼花缭乱。

整个苏黎世已沉浸在这种追溯与狂欢之中:名为《达达苏黎世》的城市地图上标出了163个与这一运动相关的地点;瑞士境内拥有最多达达艺术品的收藏机构-苏黎世艺术博物馆正在举办“重建全球达达”展览;火车站附近的国家博物馆举办了“全世界的达达”展览,意在阐释达达的国际化及其对后世的影响。

其他国家也在呼应:达达百年纪念展将在德国等城市陆续展出;杜尚(Marcel Duchamp)的部分观念和装置作品在KMD杜尚博物馆中全年展出;德国Arp博物馆2月14日至7月10日展出Genese Dada. 100 Jahre Dada Zürich;德国曼海姆美术馆4月22日至8月14日展出Hannah H?ch(汉娜?霍克)个展—Revolution?rin der Kunst;而在11月,苏黎世DADA100项目策展人、学者Juri Steiner和 Stefan Zweifel将前往中国,在2016年上海双年展的“理论剧院”单元及中国美术学院回应“达-da”行动。

达达百年纪念不仅发生在现实世界,同样存在于网络空间。两个最大的纪念性项目分别为“达达,达达”-一个四种语言的达达互动网站和数字达达项目-这是苏黎世艺术博物馆的数字化项目,苏黎世艺术博物馆正着手将540件达达艺术作品搬上网。

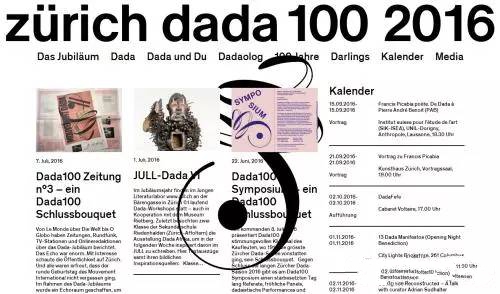

▲苏黎世DADA100项目网站截图

▲今日的Kaufleuten:第八次暨最后一次“达达之夜”以及2016年“DADA100”论坛发生的场所(图片源自瑞士文化基金会)

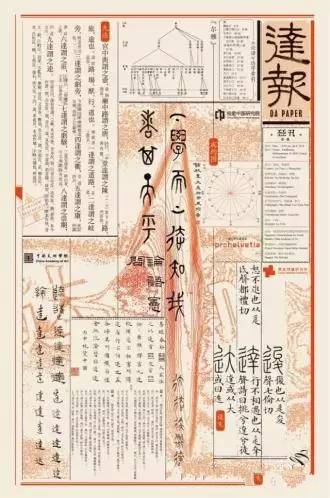

▲中国美术学院开放问题研究所为此次“演-讲”准备的一份“预习材料”,它位于在苏黎世DADA100委员会刚刚印制的2016年第3期的《DADA Journal》中的一个整版上,在苏黎世投放(图片源自瑞士文化基金会

达达在中国

一百年前,中国也在经历这样的巨变,渴望着创作,渴望着创造力量重新爆发。

中国美术学院老教授倪贻德1934年就出版过《现代主义绘画概论》,他在书中非常生动地介绍了西方印象派主义之后大量的现代主义运动:立体主义、野兽派、达达主义,乃至超现实主义。为什么在同一个时间阶段,西方发生了那么多创新和变革的力量,但在中国,所有的一切都非常颓废、陈旧?

这种焦虑贯穿倪贻德一生。而他面对的问题今天依然存在:如何解决艺术创造的焦虑,如何使艺术创造得以发生。

1932年,倪贻德和庞薰琹等朋友组织成立了“决澜社”,在“决澜社”宣言中,他写到:“环绕着我们的空气太沉寂了,平凡与庸俗包围了我们的四周,无数低能者的蠢动,无数浅薄者的叫嚣。”他非常感慨:“我们往古创造的天才到哪里去了?我们往古光荣的历史到哪里去了?我们现在整个的艺术界只是衰颓和病弱。”

对创造力量的渴望和寻找这种创造力量的转换是中国艺术延续百年的命题。

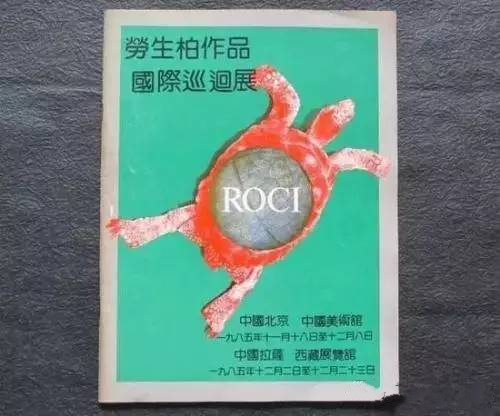

▲1985年劳申伯格巡展海报(图片源自歌德学院)

▲1986年12月,“发生在福建省美术展览馆内的事件展览”现场(图片源自歌德学院)

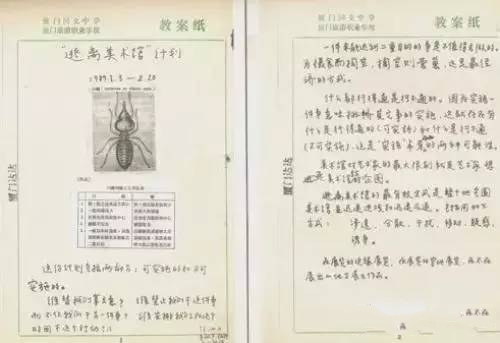

▲1989 “逃离美术馆”计划方案(图片源自歌德学院)

中国知名评论家皮力曾对目前绘画批评现状提出过自己的想法:中国艺术特别是当代绘画,其实是从现实主义而来。我们的抽象艺术发展一直非常薄弱,没有系统,比如我们的冷抽象是这几年才开始的。而真正意义上的绘画革命,不是在反思抽象艺术基础上起来的,而是在反思现实主义基础上出来的,比如80年代的厦门达达,张培力,耿建翌和王广义早期的作品。但是这些试验都是指向消解绘画的。绘画在他们身上没有重生。(包括王广义虽然还是在画画,但是后来政治波普其实是反绘画的。)89年以后出现的绘画,无论是玩世现实主义还是什么,其实本质还是“现实主义”,可以说85以后,中国绘画从理论上都再没有反思过“现实主义”和“形象性”的问题。

▲黄永砅在厦门工作室制作“大转盘(图片源自歌德学院)

1986年,如沐春风的黄永砯和林春、林嘉华、蔡立雄、焦耀明、俞晓刚等几位同来自厦门的艺术家成立了“厦门达达”,酝酿着一场以“达达”为名义的现代艺术展。据参与者林春回忆:“那年的热不仅是天热,而是劲风吹遍祖国大江南北的现代艺术热。”黄永砯在《厦门达达——一种后现代?》一文中说:1983到1986三年时间,国内的现代艺术运动各式各样,丰富多彩,“现代派”已经从瘟疫一样令人害怕变成一种赶时髦的口头禅。尽管其中并没有什么足于称道的或可以留史的艺术杰作出现,但是这一切并不重要,重要的是这一切使得艺术界的阵脚产生了极大的混乱,同时造就了新一代人。这种混乱和参与制造混乱本身就具有价值,这是一个明显的“达达”意味,在中国明确地提出“达达”精神的时代已经到来。

▲1986年,厦门达达成员在厦门新艺术广场的“改装-破坏-焚烧活动”现场(图片源自歌德学院)

对于这段历史,独立策展人、写作者,“开放问题研究所”成员李晟曌曾在《“五四”新文化运动近半个世纪之后,最为激进的艺术团体登台——“厦门达达”》(北京德国文化中心歌德学院出品)一文中有精彩描述:1980年前后的新潮美术运动(美术史上后来称为“八五新潮”),是中国当代艺术史上非常动人的一幕。这一个时期的中国先锋艺术具有几个重要的特征:首先,它始终围绕着学院发生并发展,这时最具创造力的艺术家大都与学院有着千丝万缕的关系。其次,80年代是一个以“群体”和“运动”命名的时代。从文革之后的“星星画会”、“无名画会”开始,到80年代中后期,由学院的艺术家把前卫的火种散布到全国各地之后形成的各种团体。如王广义在东北创立的强调理性绘画的“北方艺术群体”,张培力、耿建翌在杭州创立的旨在回归艺术本体,思考艺术本质的“池社”,吴山专等人在舟山成立的以文字为媒介进行文革系列波谱创作的“红色幽默”小组,以及黄永砅(HuangYongli)在福建创立的“厦门达达”等等,这些团体不仅仅是一种组织形式,他们往往都有各自鲜明的主张和观点。在80年代的这个美术运动中,虽然批评家起着举足轻重的作用,但当时最深刻的艺术思考和写作却不是出自理论家、批评家,而是出自艺术家。直到1989年,随着中国美术馆“中国现代艺术展”的结束,中国这十年美术新潮落下帷幕。

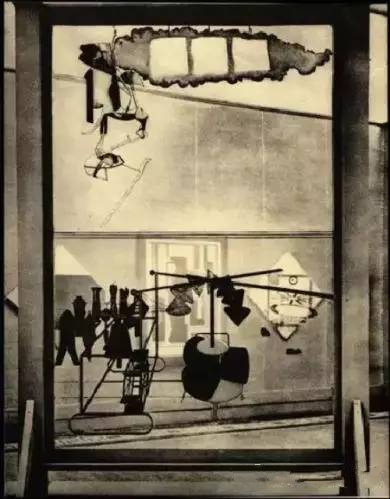

▲大玻璃-新娘,甚至被光棍们剥光了衣服 玻璃、铅等综合材料装置 尺寸不定 1915-1923 现藏英国伦敦泰特艺术博物馆(图片源自网络)

此外,还有值得反思的杜尚 (Marcel Duchamp)现象,艺术家迈克尔·穆勒认为:“有哪一位艺术家敢说他没受到过杜尚的影响呢?没有受到他的影响几乎不可能。”

1988年,时任广州美术学院实验艺术系主任的冯峰还在广州美院读大二,就在那个时候,他和《泉》相遇。“它的影响使我从一个学习中国画的学生转而投身于实验艺术的领域。”20多年后,他终于有机会向杜尚和他的《泉》致敬—2010年他创作了作品《W喷泉》,这件喷水装置作品于2011年被邀请参加第54届威尼斯双年展。“在那里,我用喷射的水柱向杜尚的《泉》致敬。”

100年前的种子,100年后的成果

100年前西方种下的种子,在100年后的世界结出了无比丰厚的成果,艺术家们用一个世纪的时间超越了世界前进的速度。

艺术理论家们曾经一致认为:如果没有达达主义,今天的一些艺术形式根本就不会存在。作为一次世界性艺术运动,达达称得上是超现实主义、波普艺术、邮件艺术、激浪派(新达达)乃至朋克音乐的鼻祖。正如雨果?巴尔所言,“对于我们来说,艺术不是目的本身,...但它是人们真实的感知和我们生活的时代被批判的机会。

▲苏黎世老城中的伏尔泰酒吧,100年前达达运动发源地(图片源自网络)

100年前,瑞士苏黎世老城的一处斜坡上,被称作“下村”的尼德道尔夫区域镜子胡同一号,一家名为“伏尔泰”的酒馆诞生了。一批被一战炮弹驱逐至此的诗人、艺术家和革命者们聚集此地,喝酒、聊天,以及创作。酒馆内有一个小舞台、一架钢琴,以及供约50人就座的桌椅。每当夜幕降临,这里便轮番上演街头歌谣、“黑人舞蹈”、诗歌朗诵等各式各样的活动。

“出于对1914年世界战争无谓杀戮的厌恶,我们在苏黎世献身于艺术。当枪声在远方发出持续而低沉的隆隆声时,我们竭尽全力唱歌、绘画、拼图、写诗。我们在寻求一种基于基本原则的艺术来治疗时代的疯狂,寻找一种可以在天堂和地狱之间恢复平衡的事物的新秩序。”达达运动重要成员、德法双籍诗人及艺术家汉斯·让·阿尔普说。

2002年,无人关注的伏尔泰酒馆因破损准备被拆迁,马克·迪沃(Mark Divo)听说此事后,带领一群艺术家“非常有范儿,所有人都穿上了正装”闯了进去,“人们带着吉他,在这里举办了一场音乐会。”后来不知什么时候警察就来了,“我们说我们继承了这所房子,警察们听了很高兴,一起吃了小点心。没人知道这是‘私闯’,直到第二天他们才明白过来,”回忆起这一幕,他依然很兴奋。随后相关部门举行了议会辩论,酒馆得以保留。2004年,在政府的资金补贴下,酒馆重新营业,现在已经成为当地知名的旅游景点。

达达主义最初是用来反对第一次世界大战恐慌的一种艺术表现形式,艺术家们在其中做出了一些反美学和令人震惊的行为形式来抗议既有惯例。一战结束后,这些聚集在苏黎世的达达先驱带着自己的艺术理想各自返回到自己的国家。

1970年代的大英帝国,陷入罢工、北爱尔兰冲突、石油危机、布雷顿森林体系崩溃,与辉煌的古老帝国产生巨大裂痕。1977年,著名朋克乐队性手枪在女王登基25周年纪念日的那一天,跑到泰晤士河“伊丽莎白女王号”的甲板上,对着白金汉宫唱:“上帝保佑女王,这个法西斯政体。在英格兰的美梦里,你没有未来!”尽管彼时的性手枪在英国被形容为“臭名昭著”,到了银禧庆结束时,《上帝保佑女王》仍然卖出超过20万张。

为什么“臭名昭著”却依然广受欢迎?

“因为他们是挺身而出的人,鼓起自己全部的勇气和智慧,清晰有力地说出我们许多人都已感受到却几乎无法用语言表达出来的东西。而他们所获得的奖赏是让自己生活的一点一滴都暴露在一片无人之境,受到偏见之光的照耀。”英国作家乔恩·萨维奇在日记中这么写。

一百年过去了,“达达”主义看似消亡,“达达”精神却时时觉醒。

编辑:隋萌