当代艺术首次走进寺院空间丨借“上水”看艺术家张羽打开五台山的正确方式

0条评论

2016-08-28 03:58:18 来源:99艺术网 作者:戈戈

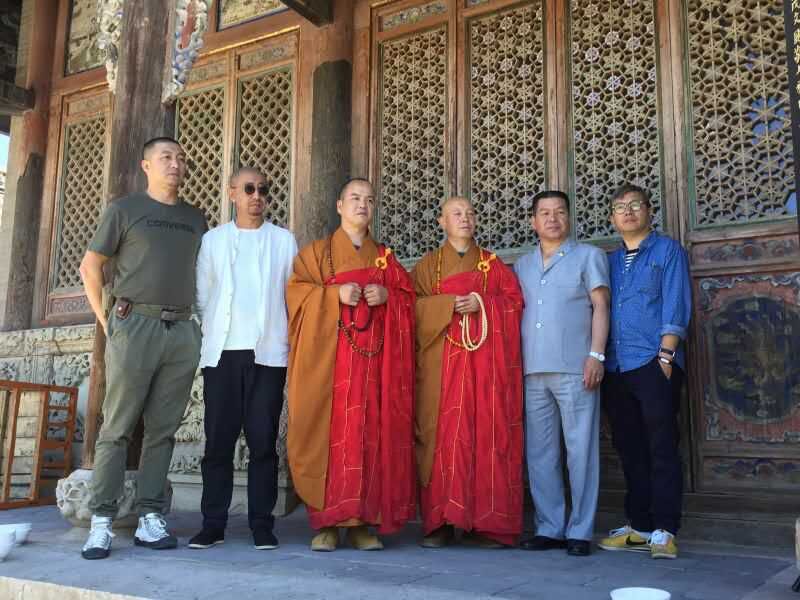

左起:泰谷永道艺术机构董事长鲁宁,艺术家、独立策展人张羽,佑国寺住持悲善法师,

南山寺住持汇光法师,大德居士高德祥,独立策展人商长松

南山寺住持汇光法师,大德居士高德祥,独立策展人商长松

上水团队成员合影

自8月23日从北京T3艺术区工作室出发到五台山后,这个由艺术家张羽兼导演的,策展人商长松以及运营总监鲁宁等20多人组成的团队在历时6天后,于8月28日完成了“上水——张羽的五台山方式”作品发生现场所呈现的基本工作。艺术家张羽的“上水”计划,包含了实地调查、现场行为装置、纪录式的电影作品等多个内容。影片的剪辑回京后还需数月才能完成。

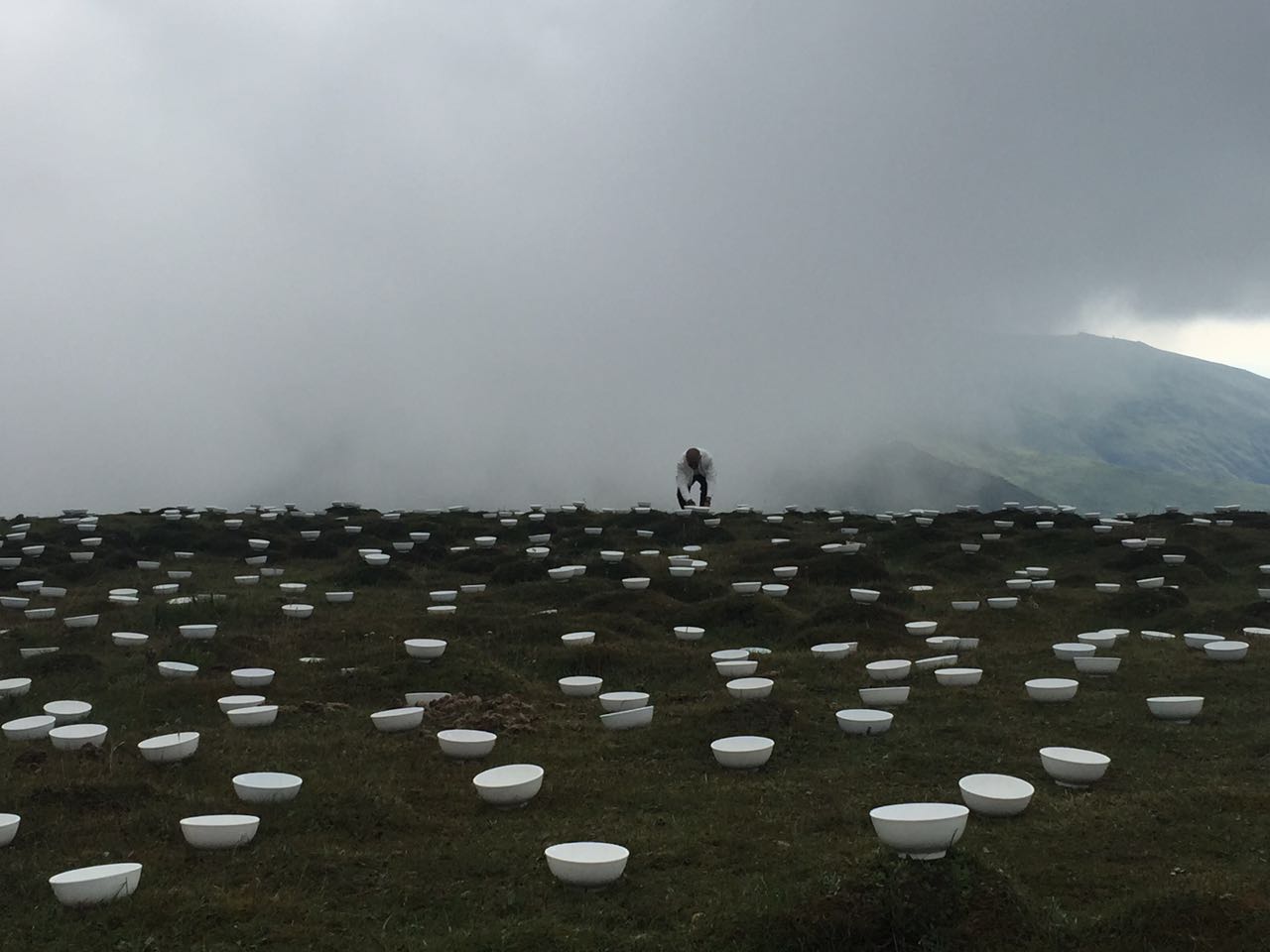

策展人商长松于27日发文称:“这是在五台山《上水》艺术项目实施的第五天,为了抢时间和保证拍摄等工作的顺利完成;每个参与者都拼出了自己的最大努力,我们把此称之为"上水"精神。从艺术家张羽冒着5度的酷寒,他像是完全沉醉于他的艺术行为创作中。再到他取水、注水、摆下每只碗,似如与天地对话,演绎着他的艺术哲学的挥洒。”

从最初的协商到作品的圆满呈现,张羽与其团队已筹备了近两年的时间,为了保证整个项目的顺利进行,他们在近两年的时间里,三次走进五台山,在对实施场地进行考察的同时亦试图探讨作品呈现与空间发生的关系。

佑国寺里摆满瓷碗的大殿 僧人们穿行于中间

“上水”为什么选择五台山的佑国寺和中台?

为什么要选择在五台山进行上水?展览学术主持盛葳曾在8月23日的新闻发布会中对媒体表示:“大家知道的五台山是佛教圣地,想象当中是非常清净的,但实际去到那里之后会发现到处都是人,拜佛的、参观的、旅游的,它变成当代社会的一个缩影,不仅仅有宗教信仰还是个旅游圣地,所以去那做这个项目所赋予的外加的意义变得非常的广阔。”

张羽自己强调说:“五台山虽然是宗教圣地,但是大部分去往五台山上香、拜佛、求愿和还愿的人都是带着一种世俗的目的性心态,这是和我们现实生活息息相关的。除此之外,五台山是一个非常特殊的文化场域,它具有很强的包容性,融合了各大宗教派系,并非只有单一的一种宗教形式存在。”

其实,早在1981年,张羽就踏进过五台山,“那时的五台山与现在截然不同,几乎看不到什么人,非常空旷,而我这几次来发现五台山与之前就像是两个世界,到处都是游客,也充满了强烈的商业氛围,那种单纯质朴的气息已然不复存在”。张羽如是说。

艺术家张羽在摆碗

经过几番考察后,张羽最终将展示场地定在五台山古老的南山寺的佑国寺以及海拔近3000米的五台山中台(翠岩峰)。作品呈现期间,一万只由艺术家“张羽制造”的白色罗汉瓷碗被运往五台山。分别置于五台山的佑国寺和中台山顶,前者是人如潮涌的宗教场域的寺庙;后者是与天最接近的旷无人烟的山顶。“水”作为本次作品的核心关系,张羽选择了天地间的溪水和来自天上的雨水来呈现这其中的本来关系。

然而《上水》呈现的问题却是隐形在上水的背后,因此《上水》也并不在于天与地的对话。所以,艺术家张羽作品的内涵是与五台山文化的融合及碰撞,也是与自然的交融。这是生命与宇宙的关系,也是宇宙本身的。

佑国寺VS中台 “上水”有何不同?

佑国寺处于山下离百姓比较近,所以距离社会文化语境最近,寺庙文化中的宗教文化,它们总是具有一定的仪式感。艺术家张羽将7000只碗铺满了佑国寺的三层大殿平台,根据大殿平台地砖的十字交接点进行整齐划一的摆放,便再次强调了这种仪式感,而当仪式出现时,往碗里注水的行为就和来寺院里上香的芸芸众生发生了无法分割的关系,此时的“上水”亦可以理解为“供水”,除了水本身所具备的生命外,它与寺院发生了真真切切的关系。

与此同时,剩下的3000只碗被摆放在了大自然中的中台,他们不再受平行格子的约束,被随意的置放于自然环境中,张羽将之称之为“逃离”,这是一种对社会现实反思或反驳式的“逃离”。所以,佑国寺与中台不仅仅是空间上的不同,由此而产生的文化语境也发生了巨大的改变。而碗作为我们日常生活中事物的载体,随着空间和语境的改变,碗作为“物”本身也发生了变化。

“这次的‘上水’艺术项目延续了我一直以来的思考。从水墨画到走出水墨画,再到水墨又走出水墨,到如今的行为、装置、空间、以及用电影的方法参与呈现的叙事,我一直在努力接近艺术表达中叙事环节上最原本的呈现,也是在拉近与原初的状态关系。在这个过程我一直思索作为一名艺术家,在面对艺术史的时候,我应该做什么,应该如何做,说什么,如何说呢?归根结底,我想说的一个问题:就是艺术并没有终结,艺术的本质我们应该持续不断地去追求,当人创造出艺术,又与艺术合为一体时,艺术才会真实地存在。”张羽在接受99艺术网采访时谈到。

佑国寺 张羽实施“上水”

作为一个艺术家,张羽创作作品时都会以艺术史的角度出发,在本次艺术项目中,行为、装置、影像等多种创作形式同时出现,张羽将之归纳为对“整体艺术”的超越,因为单一的艺术媒介已经无法再传达出艺术家想要表达的思想。“目前,中国的艺术家大多还停留在综合媒介的思维方式中,鲜少有艺术家去进行整体艺术的创作及思考,我希望通过自己的方式超越艺术史留下来的问题,借助电影的方式再次进行解构或者重组,以诠释作品的核心”。

本次作品的呈现及展示所拍摄的电影作品并不同于传统意义上大众所认知的电影,张羽试图在影像艺术和电影之间找到另一种结构关系,抽离出电影的叙事性与观众互动的形式把握,通过对视觉的特别宣染等手段插入自我表达的逻辑结构中,形成一部另一种叙事方法的独立性的电影式作品。

五台山中台

实施“上水” 带来了哪些意外与惊喜?

在5月份,张羽率团队前来五台山考察场地时,打算从望峰台开始摆碗,但等到这次再来到时,发现原本空无一物的望峰台四四方方的场地中间树立起了一块写有“望峰台”字眼的石碑,所以只能选择从佑国寺一层大殿开始摆放,每每谈及此,张羽语气中都充满了遗憾。

但与佑国寺不同的是,中台上的环境给了张羽无限惊喜。首先,由于高山严寒风大,中台上都是高寒短草形成的草甸,其一再担心过高的草会湮没碗的场景没有出现;其次,在之前的考察中,中台还没有理想的水资源,但这次到达现场后,在摆碗的过程中张羽却发现在一个小山坡下已自然形成了一个山泉池。这是天上送给我们的水,张羽情不自禁的感恩上苍!

张羽在中台的水池旁取水

中台上水

当问及作品完成和项目结束后这些碗将会作何安排,张羽说:“中台上的碗就摆放着,也可以理解为是供奉在这里。周围有寺庙,也有百姓生活,而且这里的生活条件很艰苦,他们会需要会拿走使用,拿走不等于结束,它反而是一种延续,所以一切顺其自然。而佑国寺的碗因为本身处于寺庙中,会影响游客的正常活动,另外各个寺院的斋堂非常需要碗,所以全部送给他们,表达我自己及我们团队的一点心意。碗——人类生命中无法分离的一个物”。

据了解,“上水”展览的全部内容也会移到北京呈现,“但具体的时间和地点还未确定,我们希望能够找到合适的美术馆的空间来展现”。

编辑:成小卫

相关新闻

0条评论

评论