古典不再——安格尔

0条评论

2016-09-02 17:06:45 来源:墙报 作者:李雨旋

当时间进入了19世纪,整个时代已经走到了变革的十字路口。在法国画坛,继华托、布歇和弗拉戈纳尔之后,古典主义绘画似乎陷入到了洛可可样式的泥沼当中。初出茅庐的让-奥古斯特·多米尼克·安格尔凭借《阿基留斯会见阿伽门农王的使者》一画成名,他在同辈人的眼里等同于新的希望所在。

《瓦平松的浴女》

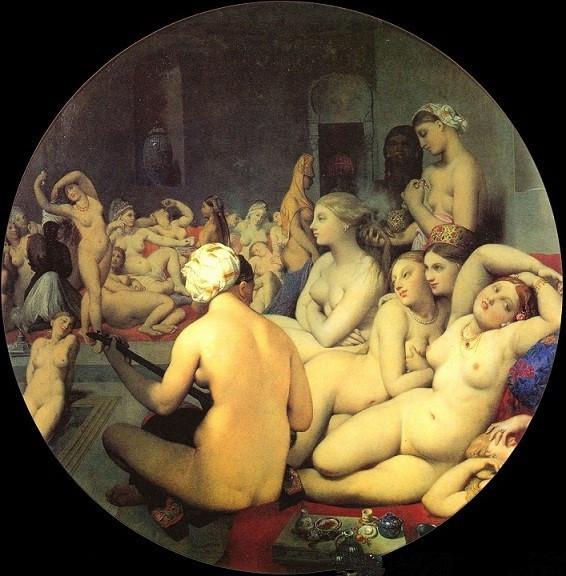

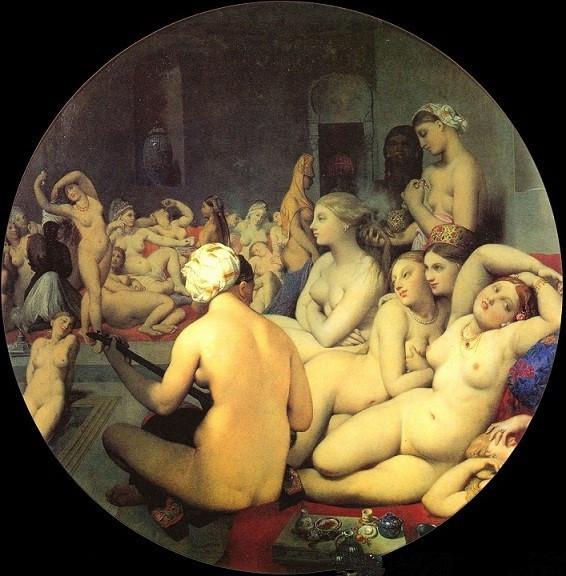

《土耳其浴女》

《大宫女》

《梅杜莎之筏》

《但丁之筏》

《希阿岛的屠杀》

安格尔并不像他的老师达维特那样对革命充满着澎湃的热情,对他而言,“热情”是一种与绘画格格不入的东西,他需要平静地审视一切。1808年《瓦平松的浴女》问世,这就是现在俗称的“大浴女”。整幅油画构图严谨、稳重,人物的安排与塑造都是典型的安氏风格。他笔下的裸体合乎着他的审美标准,既不像是骨瘦如柴的圣徒,也不像是鲁本斯笔下的“肉铺”,理想化的女人体只需要适度的圆润,带有一定的“肉感”就足够了。而且,他是如此地偏爱这个完美的背影,并在一生中多次描画,直到1863年的《土耳其浴女》中还再次作为主角出现,其间的差别只在于裸女的臂膀是落下还是抬起。

《瓦平松的浴女》

《土耳其浴女》

安格尔极其厌恶出现在画面上的尖直转角和生硬折线,也不允许留下激情、率性的痕迹,甚至是颜料肌理的出现。他每画过一处画面,都要用干净、清爽的羊毛笔扫平这一处的笔触,也可以说他具有某种程度上的绘画洁癖。他这样不遗余力地经营画面,一方面是有利于画面色层的衔接,另一方面也是在打造一种平整、光洁的油画质感,如同琥珀般的晶莹感觉。所有的画面冲突、戏剧化的安排以及形象的安置都要服从在安静、平和的主旨之下。无论是柔美的曲线还是委婉的转折,只要是在画面上出现的就必定是优雅的,这与他对意大利文艺复兴时期艺术的崇敬与痴迷不无关系,也使得他成为了古典主义绘画的忠实拥笃。

安格尔以描画人物肖像和女人体见长,善于揣摩古典意趣,但他实际中并不是完全地墨守成规,暗地里也在画面上进行着某种改变。例如1814年的《大宫女》,画作中的裸女刻画细腻、节奏平缓,但是其横卧的姿态是现实里的任何模特都做不出来的造型,尤其是腰部的扭曲异乎寻常,画中人的脊椎骨要比正常人的至少多出三节,圆滚滚的乳房也在腋窝间闪现。从素描草图可以看得出来,这并不是画家一时的心血来潮或是疏忽所致,而是有意为之,为了线条的优美和画面的舒适感,他宁愿牺牲掉解剖的界定。

《大宫女》

时隔不久,安格尔的反对者就站了出来。西奥多席里里柯所理解的画面就是一场写生课,就是要如实地再现眼前的一切,无论是一个人体还是一块布头,都要画出其鲜活的一面来。其心血力作《梅杜莎之筏》就是源自于真实发生的船难事故,画面上没有清晰的轮廓,也没有层次分明的色调,甚至没有考究的装饰,就连题材都是传统画家所不屑或不愿涉及的。画家一反古典主义的矫情,直面现实的残酷,以极其写实的手法描画扭曲着的身躯,彰显人的抗争意识和对希望的渴求。在此画高调入藏卢浮宫之后,安格尔便公开发出了反对之声,他认为“绘画应该是健康的,合乎道德的……艺术所应反映的只是美的东西,必须由美的事物来教育我们”。而席里柯的画作是在肆意破坏观赏者的审美趣味,是草率的解剖学展示,毫无美感和艺术性可言。可是,恰恰是这种安格尔眼中的形同“酷刑”的做派,正是浪漫主义者所追寻的激情,也因此打破了由学院派把控的僵化传统,使绘画走上了一条创新道路。

《梅杜莎之筏》

席里柯的英年早逝把欧仁德拉柯洛瓦推到了历史的前台,也推到了安格尔的对立面。安格尔与德拉克罗瓦同样推崇拉斐尔,也同样视普桑为艺术的典范,但是他们对于美、对于绘画的理解却各不相同,一个坚持要遵循古典的原则,一个决心要顺应时代的变化。德拉克罗瓦擅于表现宏大的场景,不是历史时刻的记录却有着强大的历史感,他认为“没有什么事情比热衷于古代的残余更加可怕的了。正是由于这种热衷,从而妨碍了许多艺术家的艺术之路,他们只能重复那些与当代风俗习惯已经没有任何联系的、枯竭了的艺术形式”。那张扬激情的画面对安格尔来说简直就是一种挑衅,这不仅仅是一个画坛后起之秀向前辈的挑战,更是两种艺术思潮的激烈辩驳。

《但丁之筏》

德拉柯洛瓦在1822年创作的《但丁之筏》更像是一封针对因循守旧的战书,他也由此成为了一名坚定的“叛逆”。这幅油画的题材取自于但丁的《神曲地狱篇》,画家得到了来自戈雅的启迪,大胆运用强烈的色彩对比和鲜明的光影处理,整幅画面极具动感,在摒弃了浮华以后也不再只是起到图解文字的作用。新颖的艺术手法一方面将戏剧性的场面推向了高潮,另一方面也将压抑已久的情感迸发出来,就连人物身上的每一条肌肉都像是燃烧着的火焰,一场绘画的暴风骤雨就这样不期而至。他在两年以后创作的《希阿岛的屠杀》再次引来了保守人士和学院派的强烈抨击,学院派画家格罗甚至称之为“绘画的屠杀”。其后,在1830年受到法国大革命感染而创作的《自由引导人民》成为了他一生的巅峰之作,也是现代法国的国宝级作品。画面上狂放的笔触与恣肆的色彩丝毫没有收敛的意思,他为只有这样的画面才具有绘画应有的力度,才能凸显戏剧性的主题,才能让观看者在一瞬间就产生心灵上的共鸣,并能被画中精神所感动。

《希阿岛的屠杀》

安格尔善于运用线条,重视素描的作用,认为色彩只是用以装饰绘画的,而德拉克罗瓦却视色彩为组成画面的重要元素,并试图重新释放出色彩应有的魅力,他曾如此坦言:“艺术家看着自己的调色板,就像是战士看着自己的武器,马上就得到了信心和勇气”。可以想见,他在调和色彩时无比愉悦的心情,就连每一处笔触都在毫无掩饰地展露痛快淋漓的感觉。源自于雕塑的素描只应当作为绘画的基础存在,而不应该全然替代绘画或是凌驾于色彩之上,色彩本身就像是一段舞蹈,画家一定要跟上其间的步伐,尤其是那种动人心魄的自由与灵动才是绘画的灵魂所在。

安格尔的画面有着哥特式的冷峻,而且也情愿在这种冷峻之中获取属于绘画的崇高感,不可否认,其画面总是非常平静,如同一泓没有丝毫波澜的秋水。而在德拉柯洛瓦等人看来,这一泓秋水无异于一潭死水,毫无生气与活力而言,画笔间的想象力要比知识和修养重要的多,而且,越是刻板的分析距离绘画的本质就越远。

德拉柯洛瓦怀疑画面间的神性,但他忠实于自然,因为自然才是唯一真正的导师。他也忠实于自己所身处的时代,因为那是他生活的起点,也是他灵感的源泉。他尤其忠实于油画语言的独特性,他所理解的绘画已然不再是雕塑的延伸,也不再是殿堂的附庸品,而是一种没有文字的文学、没有乐器的音乐。画面和题材不应该再是流传已久的神话、妇孺皆知的传说以及无关痛痒的贵族生活,之前那些程式化的东西远远不如时代所给予的鲜活。他的这些主张也为之后的巴比松画派、库尔贝、乃至于印象派的莫奈等人开启了一扇全新的大门。

当时巴黎社会的沙龙绘画已经渐入末路,肤浅与矫揉造作盛行,安格尔同样认为应当取消沙龙展,并重新回到历史的精华里寻去找真正的艺术,这种想法也遥相呼应着1848年在英伦兴起的拉斐尔前派。也是在同一年,一群躲避战乱的画家来到了巴黎近郊的巴比松,弗朗索瓦米勒便是他们之中的佼佼者,他像农民一样在自然的土地间播种新的希望,在落日余晖间发现了自然光线的美妙,同时也把画作里的高贵夫人或甜美少女换成了质朴农妇。

一幅油画《泉》成为了古典主义最后的笃定,这是安格尔晚年的巅峰之作,也是艺术史上少有的尽善尽美的裸体。这个站立着的忧郁少女完全是美感的集合,其间暗含的情色因素全然在那股潺潺流水中,仿佛山间的溪流滋润着平缓的山丘,是动与静的完美结合,尤其是线条的应用已经达到了完美的境界。安格尔少年老成,此时依旧稳重,也只有稳重才能把他的所有优势发挥得淋漓尽致。不可否认,他愈到老年画作愈唯美,那种美感不甜腻不媚俗,规避掉了所有能规避的学院派弊端。可是时代真的变了,历史把无可奈何的画家定位在了最后的古典主义者这个位置之上。

那是一个属于大革命、大变革的时代,艺术家们也开始获得前所未有的自由,不再为强权、政治服务,这也是文艺复兴以来许多画家想要而没有得到的。在这样的时代中,安格尔似乎是晚出生了一百年,而德拉克罗瓦却是生逢其时,虽然没有安格尔的儒雅的气度,却有着世间少有的豪迈,并身体力行地为绘画找到了一个新的方向和样式,并开启了一个绘画新时代。

安格尔与之间德拉柯洛瓦的绘画争论总是会让人不禁想起三百年前米开朗基罗与达芬奇的画技比拼,只不过米开朗基罗与达芬奇的壁画都是停留在了起稿阶段,一场备受瞩目的画坛竞技变成了无疾而终。可是德拉柯洛瓦与安格尔的争论反复持续了几十年,不仅影响到了其后的几代画家,也影响到了后世画风的变迁。

在德拉柯洛瓦风生水起三十年以后,古斯塔夫终结了古典主义与浪漫主义的水火不容。他在画面之上延续了米勒的外光画法,去除掉所有的美化与矫饰,只留下真实与具体,他开辟的现实主义绘画把之前的所有绘画形式统统推进了博物馆,在狠狠地吐出了当年沙龙展上的一口恶气之后心满意足,但他也远远没有想到,又一场新的艺术变革即将来临。

编辑:汪珂宇

相关新闻

0条评论

评论