在现代主义的语境中,艺术家不再是为皇室或艺术赞助人修饰门面的角色,而是拥有着冷静之眼的把脉者。他们在艺术发生的现场通过各种视觉媒介形式,主动展现和剖析主流和边缘群体之间的问题,参与政治和经济的发展进程。最近,伦敦的豪瑟沃斯画廊(Hauser&Wirth)和维多利亚·米罗画廊(Victoria Miro Gallery)无比低调地惊艳了笔者,不得不去现场探访这两间画廊所呈现的麦克·凯利(Mike Kelley)个展和“抗议(Protest)”群展,并将这两个展览相提并论。

麦克·凯利个展:“反规则与规则(Framed and Frame)”

豪瑟沃斯画廊,图片来源:汪珂宇

9月23日,豪瑟沃斯画廊的伦敦空间将其第一个英国展览给了麦克·凯利,展出的是这位四年前以悲剧性结尾离世的艺术家具有纪念意义的单体装置艺术作品《反规则与规则》。

“反规则与规则”展览入口,图片来源:汪珂宇

“反规则与规则”展览现场,图片来源:豪瑟沃斯画廊

麦克·凯利是一位激进的美国当代艺术家,他曾对社会阶层和流行文化的多样性反响热烈。从大学时期在摇滚音乐领域浸淫数年之后,麦克·凯利逐渐跨入视觉艺术家的行列。他善用垃圾和现成品进行创作,对于反正统的社会政治和宗教艺术进行戏剧化嘲弄,成为充满社会使命感的践行者。

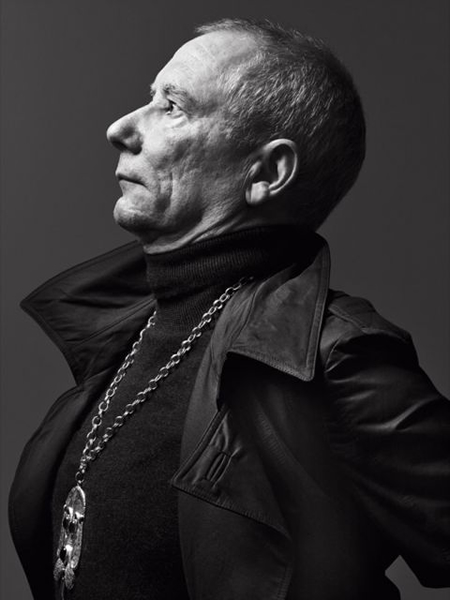

麦克•凯利(1954-2012年),图片来源于网络

在《反规则与规则》中,艺术家就像是美国文化习俗的参与者和解说员,他以洛杉矶被边缘化的美籍华人社区叙述性背景为灵感来源,探讨了一个存在于真实与想象中的概念空间。

1938年洛杉矶市中心“新唐人街”的正式开幕对于华人社区而言,是个历史性时刻。社区的重要人物,政治家和美籍华人明星都参加了开幕式。“反规则”部分以该唐人街的许愿池为缩影,由两个被墙壁分割的独立雕塑组成。这个装饰着生物形态的混凝土材质,有如洞穴般景观一般的“许愿池”,覆盖着用喷漆喷洒的彩色斑点和便宜的宗教神像,而在其壁架和壁龛上还有着被抛掷的硬币。“许愿池”的背后有一个秘密的狭小管道,里面装满了褥子、蜡烛和避孕套,而各种不同宗教神像也暗示着自19世纪以来该地区发生的独特文化冲突,有关基督教、佛教以及美籍华人媚俗文化的冲突。

《反规则与规则》作品局部,图片来源:汪珂宇

《反规则与规则》作品局部,图片来源:汪珂宇

与之相邻的 “规则”则是一个9×15英尺的围栏,两侧由铁围栏,人造砖墙和锋利的刀片刺绳组成,装饰出类似于中国门的形象。这是一个关于迫害和排斥的故事,也是一个关于文化复原和交流力量的故事。麦克·凯利曾说,虽然移民法、公民身份制度仍然对外来移民有所歧视,他们在社会和政治上被相对边缘化,但唐人街的“许愿池”依然代表了异国文化在公民的阶层上得以发展而不受阻碍的新时期。作品将这个思考具象化,“许愿池”象征着希望和合作精神,而周围的栅栏又暗示着封闭和隔离。

《反规则与规则》作品局部,图片来源:汪珂宇

《反规则与规则》作品局部,图片来源:汪珂宇

此外,同时参展的两套摄影双联画:《颜色和形式(Color and Form)》和《前后(Pre and Post (diptych)》也是作品中不可缺失的重要组成部分。

《颜色和形式(Color and Form)》双联画,1999年。图片来源:汪珂宇

17位艺术家的联合“抗议(Protest)”展

不只是洛杉矶的美籍华人曾受到边缘化的影响,在世界的各个角落里,也都发生着类似的社会问题。同样,维多利亚·米罗画廊(Victoria Miro Gallery)的新展“抗议”也探讨了社会中不同文化与阶层中所存在的共性问题。

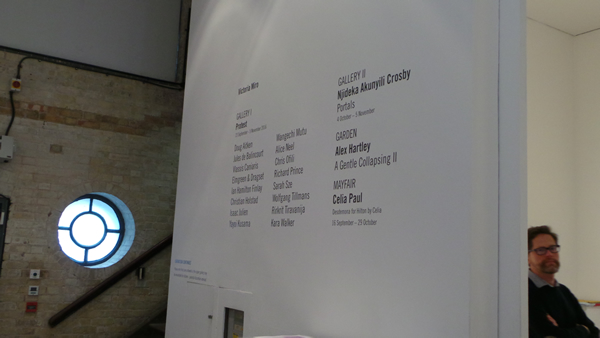

维多利亚•米罗画廊,图片来源于网络

“抗议”展览入口,图片来源:汪珂宇

维多利亚·米罗画廊在这次展览中与英国慈善组织“解救(Reprieve)基金会”合作。这是一个致力于人权维护的机构,旨在为世界上最弱势的人群提供免费的法律和调查支持。在展览中,除了绘画、雕塑、装置、影像等媒介之外,艺术家们还利用语言的力量,例如口号、涂鸦、符号或是报纸文献来传递艺术观点。画廊现场展出了17位不同国籍和成长背景艺术家的近期作品,其中不乏如草间弥生(Yayoi Kusama)这样的知名艺术家。在欧洲的政治,经济以及欧盟共同体所面临的复杂局势下,艺术家普遍开始关注现实的社会政治问题,质疑权力结构并以特别的方式来展现态度。展览主线索是将他者困境具象化,让故事在展示中持续得到辩论并保持活跃的生态,引发观者对于如何保卫和庆祝自由的思考。

《囚徒之门(Prisoner’s Door)》,草间弥生,1994年。图片来源:汪珂宇

《越狱/虚弱的机构,Fig. 333(Prison Breaking/Powerless Structures, Fig. 333)》,埃姆格林&德瑞格斯特(Elmgreen&Dragset),2002年。图片来源:汪珂宇

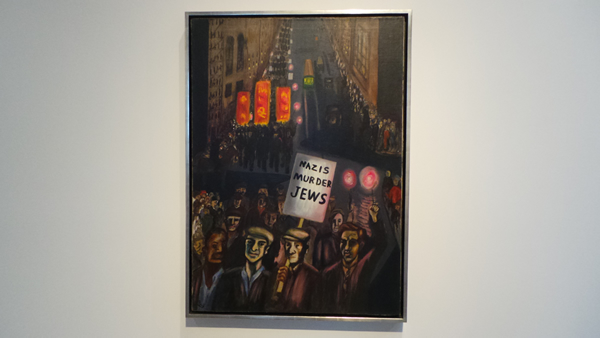

这些作品不只是单纯记录抗议或者抗议者本身,而是通过“影像、构成、姿态、材料、形式或观念(image, composition, gesture, material, form or concept)”来作为呼吁行动的号召,引发人们思考自由生活的可能性和对人权的维护和坚持,这是围绕当下全球面临的社会和政治问题进行的一次集体对话和讨论。顺着画廊复古式楼梯走向二楼,展览以爱丽丝·尼尔(Alice Neel)绘画作品《纳粹谋杀犹太人(Nazis Murder Jews)》作为令人震撼的起点。

《纳粹谋杀犹太人》,爱丽丝•尼尔,1936年。图片来源:汪珂宇

维拉塞斯·卡尼瑞(Vlassis Caniaris)的《向雅典之墙致敬,1941-19…(Homage to the Walls of Athens,1941-19…)》也令人窒息。麻布、蜡和白色石灰混合在一起掩盖着若隐若现的字迹,当我们看到已然不完整的手绘字母“E”时会不断的设想,这是自由(Eleftheria),希腊(Ellás),还是民族解放阵线(Ethniko Apelevtherotiko Metopo,EAM)那个二战期间的希腊抵抗运动?交错在不同质感的材料之间充满深刻复杂的作品细节,传递着历史中片段闪回的厚重和残酷之感。

《向雅典之墙致敬,1941-19…(Homage to the Walls of Athens,1941-19…)》,维拉塞斯•卡尼瑞,1959年。图片来源:汪珂宇

伊恩·汉密尔顿·费雷(Ian Hamilton Finlay)的《革命的木块(LaRèvolutionest un Bloc)》是一个雕刻着标语的木块,而木块中间则有着令人联想到断头台的掏空圆圈。这样的作品内容和形式直指了民主政治、社会发展和革命带来的流血与不安。

《革命的木块》,伊恩•汉密尔顿•费雷,1992年。图片来源:维多利亚•米罗画廊

展厅中最为显眼的作品之一是萨拉·撒兹(Sarah Sze)的《日历系列(Calendar Series)》。作品展现了环境如何改变语言的主题。由于牵涉到文化安全的审查制度,撒兹的作品曾在去中国展出之前遭到了拒绝。但他并没有停止创作,而是发布出2015年日历系列的中国修订版。他用黑色丙烯漆条覆盖掉被审查禁止的内容,即所有曾提及中国的若干新闻。作为“抗议”的内容本身,撒兹还展线出一份同样的《纽约时报》版面,其中他删除掉除提及中国之外所有的书面内容。

《“日历系列”五幅》和局部《星期三之保留有关中国的新闻》,萨拉·撒兹,2016年。图片来源:汪珂宇

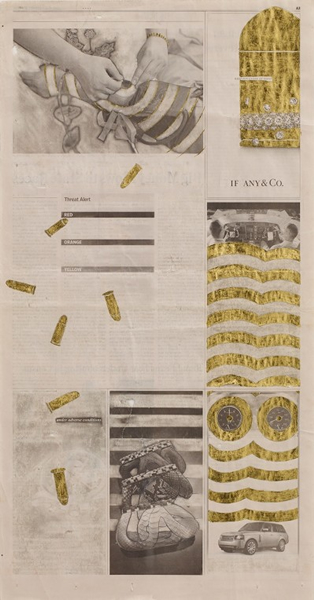

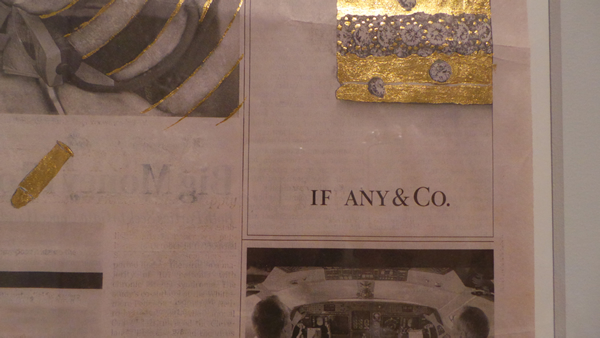

展览中另一个“抹掉文字”的例子,是克里斯蒂安·霍尔斯塔德(Christian Holstad)的《她被质疑的问题(She Was Fired for Questioning)》。艺术家在报纸页面中嵌入了24克拉黄金叶,从而将重大新闻和奢侈品广告之间的不和谐碰撞增强到最大,用这种方式诠释了他对于阶层和地位、政治和权力之间的观念和思索。

《她被质疑的问题》,克里斯蒂安·霍尔斯塔德,2011年。图片来源:维多利亚·米罗画廊

除了抹掉文字的方式,艺术家们“抗议”的方式不拘一格。《关于扔的表演(Performance Still of Throw)》,由瓦格希·姆图(Wangechi Mutu)亲自用具有爆发性的姿态去表演,甚至利用投掷的动作在墙壁上进行行动绘画,以这些方式作为一种艺术语言去表达剧烈的抗议。

《关于扔的表演》,2016年。图片来源:维多利亚•米罗画廊

在纸上系列作品《告诉我你对警察暴行的想法,“狠狠打我”小姐(Tell Me Your Thoughts on Police Brutality Miss 'Spank Me Harder')》中,艺术家卡拉·沃克(Kara Walker)用不同时代的方言和态度来探索种族歧视。作品中遗留的符号和信息来源于从美国内战时期直到近年来不断引起警察袭击和杀害黑人的民权运动。

《告诉我你对警察暴行的想法,“狠狠打我”小姐》,卡拉·沃克,2015年。图片来源:汪珂宇

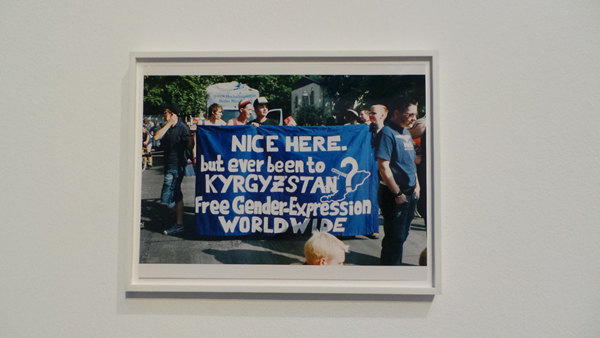

沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)的摄影作品《这里很美好:但你去过吉尔吉斯斯坦吗?全球性言论自由(NICE HERE: but ever been to KYRGYZSTAN? Free Gender-Expression WORLDWIDE)》强调了发达国家享有日益增长的民权自由,和其他国家正在不断恶化或是根本不存在的人权之间的差距。

《这里很美好:但是去过吉尔吉斯斯坦吗?》,沃尔夫冈·提尔曼斯,2006年。图片来源:汪珂宇

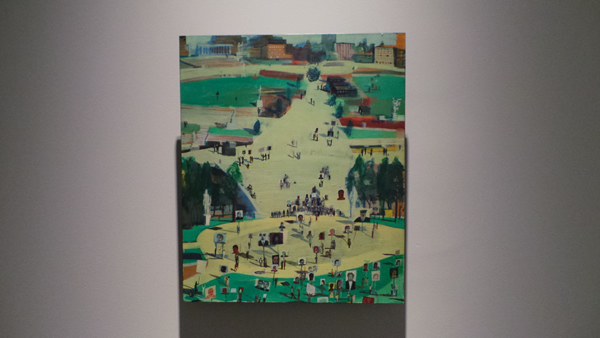

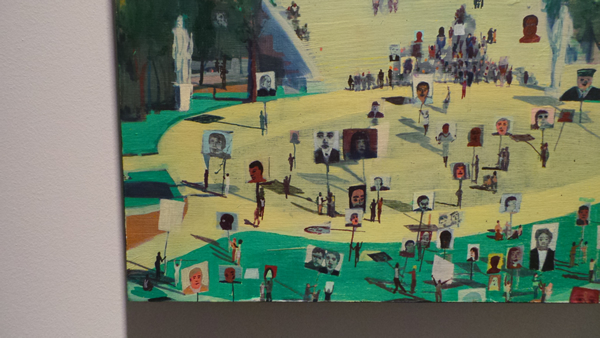

朱尔斯·德·贝兰库尔(Jules de Balincourt)的绘画《偶像之手研究(Study for Idol Hands, 2015)》描绘了一个热闹的游行场景,场景里每个人都高举着不同人的肖像标杆,这也许正是标题里所示的偶像和举着偶像的手,也就是民众之间的关联。

《偶像之手研究》和局部,朱尔斯•德•贝兰库尔,2015年。图片来源:汪珂宇

关于抗议他人的苦难,艾萨克·朱利安(Isaac Julien)的影像作品《西方联盟:小船<豹>(WESTERN UNION: Small Boats

《西方联盟:小船<豹>》,艾萨克•朱利安,2007年。图片来源:维多利亚•米罗画廊

道格·艾特肯(Doug Aitken)的《自由(Free)》是由破碎镜子组成的雕刻文字作品。仅仅只取用这个单一的词,艺术家利用光和反射呈现出独特的效果,就将“快速阅读”变成了观者无尽转变的体验式作品。

《自由》,道格•艾特肯,2016年。图片来源:汪珂宇

瑞肯特·塔里维加(Rirkrit Tiravanija)创作于2013年的无题作品《没有美国(NO NO AMERICA)》展现了过去二十年里,伊拉克的什叶派和逊尼派(Shia and Sunni)之间不断发生冲突的军事和平民群体之间的口号和标语。

《无题(没有美国)》,瑞肯特•塔里维加,2013年。图片来源:汪珂宇

离开画廊时,笔者抬头看到,在画廊门口上方放置着一面飞舞的旗帜,这是克里斯·奥菲利(Chris Ofili)的作品《联合之黑(Union Black)》。灵感来自1990年大卫·哈曼(David Hammons)的非洲裔美国国旗,根据马库斯·嘉伟(Marcus Garvey)建议的泛非洲国旗颜色之红色,黑色和绿色,分别代表了非洲的血液,皮肤和自然资源。

《联合之黑》,2003年。图片来源:汪珂宇

编辑:江兵