喜剧演员格鲁乔·马克思(Groucho Marx)曾说过,他从来都不想加入任何有意将他纳为成员的俱乐部。和马克思的情况相似,我对于加入一个我从未主动要求加入的俱乐部也充满怀疑。无奈的是,我出生的年份(1983年)使得我自动成为了人口统计学家和市场营销专家口中的“千禧一代”的成员。每一代人都会有这样的经历,前辈们都认为我们是被宠坏的一代,只关心自己的事情,时代杂志将我们这代人称为“我我我世代”(Me Me Me Generation)。如果历史是仁慈的,那么它也许某天会可以忽视我们这一代对认可的极度向往和安全环境的需求;但现在,对千禧一代被过分管束、过度教育和保护的刻板形象并不是完全没有根据。

千禧一代的心态

我们这一代人没有1967年嬉皮的“爱之夏”的经历,了解实事然后逃离社会;我们也没有像1968年“五月风暴”的学生运动或是经历1989年的3月,那些撼动社会秩序的事件似乎离我们很远。相反,我们稚嫩的帆船在自我肯定文化的操纵下前行,在大萧条被击溃的景致中启动。因此,我们不着急买房、结婚和生育后代;我们搬到城市中心;在那里的第一个十年里充分享受,这些经历包括云游四海、出没事业狂的庆典(“西南偏南”音乐节、巴塞尔艺术展、TEDx);享用第二波手工咖啡热带来的饮品。但这一代人所追求的不是物质上的享受(不知道出于什么原因,我们也不喜欢高尔夫球)。千禧一代用新的生活方式类的消费主义替代了婴儿潮世代的物质主义。

在艺术领域,我们社交,与他人交换八卦,玩Instagram;但实际上并没有大量购买作品。但现在不一样了。近期,美国信托公司(U.S. Trust)对高净值藏家进行了一项调研,结果发现千禧一代的藏家已经结束观望期,他们终于定下心来,积累财富,并开始进行收藏。

我们是谁?

在过去的两年里,千禧一代已经成为收藏家群体中增长最快的一部分人(尽管我们仍只占总销售的一小部分)。在我的观察中,我们可以被分为两大阵营:一边是财富的继承者们,另一边是迅速成长起来的新贵,包括私人股权投资者、地产开发商和对冲基金领域的专业人士(年轻的科技精英尚未开始收藏)。

作为经历“学历膨胀”(degree-inflation)的一代,我们很有可能在迈向成功对的路上收获过财富的馈赠。我们充满好奇心,有胆识,但并非叛逆或是要发起革命。我们更倾向于服从权威,也是在体制内从事工作。我们的统一情操,是一种以实现自我为目标的谨慎野心。《纽约时报》的大卫·布鲁克斯(David Brooks)属于美国婴儿潮的一代,他相当看不上我们身上的那种服从,他把千禧一代称为“道德暧昧”的一群人,对古典美德漠不关心。

布鲁克斯的观点有他的道理。二十世纪伟大的思想斗争对我们来说并不迫切。我们成长在一个冷战后的舒适年代,社会上达成自由主义的共识,因此更关注自己的情感。这一代人当然也会讨论税率和社会政策的问题(有时也会去游行),但基本上已经接受了商业的共和国的生活规则。因此,我们会像资本家那样玩收藏也不足为奇。

我们如何收藏?

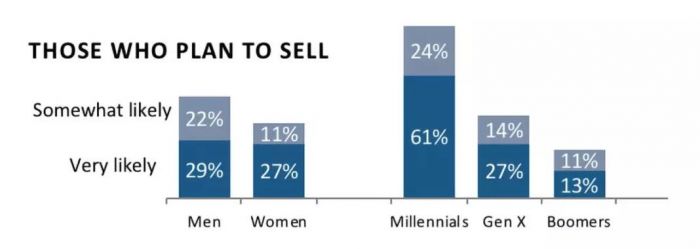

像资本家一样玩收藏意味着什么?我们更注重作品的交易性,这也更符合我们把艺术品当作可投资资产的行为。和婴儿潮那代人相比,我们出售藏品的机率要高出三倍(85%到24%的千禧一代藏家会将藏品进行销售),也更愿意将艺术品用作贷款的抵押物。不过,我们不是因为投资而去收藏。只是要变得更有创新精神才能拥有影响这一时代的艺术。倪兰妮·特恩特(Nilani Trent)是一位三十出头的艺术顾问,也是Tauba Auerbach 、Kehinde Wiley 和 Mickalene Thomas 早期的藏家,她说:“收藏能丰富我的生活,但现在越来越难去收藏作品了,即便是最年轻的,还没有经过市场考验的艺术家,作品的售价都已经到达五万美金。”现在,即使对于超级富豪来说,出于审美享受而收藏重要的艺术,也是需要三思的。我们抱着经营的心态去收藏只是对新的市场生态做出回应。

收藏能让世界更美好?

但收藏对于我们来说不单是钱的问题。我们所接受的教育告诉我们,你可以成为任何想成为的人(这并没有讽刺的意思),所以我们的投资和收藏多少也带有一些理想主义的色彩;婴儿潮那一代人的叛逆,如今被对不同凡响的渴求所取代。我们有可能更关心投资行为所带来的社会影响;与前辈相比,我们将艺术品收藏视为慈善举动的比例高出三倍(比例在85%到24%的之间)。

萨拉·艾莉森 (Sarah Arison)就是一位属于千禧一代更有社会责任感的藏家。艾莉森是国家青年艺术基金会(National YoungArts Foundation)基金会的主席,也是纽约现代美术馆和布鲁克林美术馆的理事,她认为收藏是她众多慈善项目的一部分。艾莉森说道:“我收藏很多年轻艺术家的作品,他们都参与到国家青年艺术基金会的项目里来。”在艾莉森看来,收藏这些年轻艺术家的作品能“对他们的职业发展产生有益的影响。”由此,我们可以看到更多的藏家为他们的收藏注入不同的意义。

新技术与透明度

我们身上有着“与生具来”的科技感(我们的生存经验往往是孤立的,在网络上过度曝光,再加上日益减退的宗教信仰),让我们更容易受到诸如自救大师、过热的 TED 演讲风、AI技术乌托邦论的说辞以及区块链的影响。虽然我们会用代码来进行沟通(比如V、AF、JK、TBH),而且我们也越来越多地从网上买艺术品,但新技术对收藏的影响将是微妙的。

我们利用新技术来收藏艺术,从而提升个人的品牌建设。但个人品牌的提升并不发生在现实生活中,而是社交媒体上的数字化身。在特恩特看来,Instagram “真正改变了艺术界的游戏规则,它完全打开一扇新的大门:让大家知道谁拥有哪件作品,谁又收藏了什么。” Instagram 完美地结合了社交与视觉展示的功能。科技促进了更紧密的关联与透明度,这也许对市场有利,但也可能为我们的收藏注入一种从众心理,被 Instagram 上的流行趋势、品牌化效应和各种渠道的蜂鸣营销影响(几乎所有的冲基金经理都对购买乔治·康多[George Condo]的作品感兴趣)。

身份认同的年代

千禧一代也许会终结艺术领域当前盛行的一大趋势。如果说19世纪的艺术关于美,20世纪是观念艺术的天下,那么21世纪的艺术讲究的是身份。今年早些时候,我参加美国西海岸一家博物馆的收藏理事会会议。每一位策展人有五分钟的时间进行像“创智赢家”(Shark Tank)一样的推销演讲,说明为什么捐赠的款项要花在他们推举的作品上。随着会议推进,我对策展人鲜少讨论作品本身的价值感到讶异。每个人都把重点放在艺术家的生平介绍上:关于种族背景、性别身份、女权的资历、人生历程中所克服的困难;没有一点是关于作品的构图、形式或者历史背景。可以肯定的是,这种做法与婴儿潮一代的策展人和藏家(迟来的)想要更广义地去重新解读少数族裔、女性艺术家相关。但是我认为它在当下无法长期存活。我们的做法是包容:关键是挺身而进、对社会正义问题保持敏感,还有那包容不断壮大的 LGBTQIAPK 群体。我们认为克里·詹姆斯·马歇尔(Kerry James Marshall)是为极其出色的艺术家,而不去强调他是一位出色的黑人艺术家。当千禧一代的藏家开始占据主导地位时,身份问题不再具有革新性,艺术也将再次以自身的美学价值被评判。

千禧一代的藏家对艺术市场来说意味着什么?

赶紧适应我们缺乏专注力的毛病吧!“收藏家不是卖家”的时代已经过去了。画廊也要适应我们的交易心态。艺术经理人别再对作品的价格表现得吞吞吐吐,要更愿意接受藏家有可能…卖掉藏品。我们看重便利性,这就意味着是时候开始运用虚拟现实功能了。如此一来,无论我们身处尼日利亚的拉各斯或是美国的洛杉矶,都能通过手机远程参与在伦敦的开幕。千禧一代是被视觉入侵的一代,我们被形式万千的图像占据。然而,如果我们想成为新一代的伟大藏家,我们现在要做的是放慢速度,学会去欣赏。

编辑:江兵