艺术家如何做出自我与身体的重建

在今天,如何去接受一个人的自然外观和一个人的自然人格似乎比任何一个时期都显得珍贵和难以做到。

社会在追求进步和变化,鼓励一个更好的自我,成功地改造自己的身体似乎是一个人最为直接的宣言:我的能力和毅力可以让我的身体做到这样,还有什么不可以?

如果说,弗洛伊德的心理分析学曾告诉人类,我们可以通过学习一个人的痛苦童年,从而治疗如今这个荒诞年代里的人格缺陷,那么,今天的世界则在告诉我们,这里有千万条快速通道,供人类简单而有效地进行自我身体的重建。

电影《千钧一发》剧照

达尔文大概都不曾设想到我们的进化已经进入到了这样一个新阶段。基因研究给人类带来了无限的可能,科学家不仅可以克隆,甚至可以进行基因的重组,这或许会迅速推动我们超越物种自然进化的阶段,进入到一个大胆的人工进化时代。就像是科幻电影《千钧一发》中展现的一样,人类将很快拥有自我选择,自我升级的生物技术,一小撮富人和特权阶层能够在自我繁衍时就作出优化选择,甚至是亲手设计出他们的下一代。到时候,我们将有可能成为地球上的最后一代“纯人类”。

这样的故事听起来或许遥远,但仔细想想,这种人工进化的自我选择权也就如堕胎和安乐死一样,只不过是人掌控自己身体的一种方式。这个权力牵扯到的道德问题暂且不谈,而我们未来面对的结果或许更让人为之心动。新的生物科技在广义上说也就是在增强一个人在自己生命过程里的主导权和控制权。与这种控制身体的技术相伴的,是我们的自我意识,它将要发生深刻而彻底的变化。随着3D打印器官在医学里的运用,电脑芯片在人类体内的植入,记忆与情感的电子储存,我们的身体将会一步一步走向机械,而不是肉身。总有一天,人类将彻底的从里到外,从物质到精神,都跨入一个“后人类”的时代。

除了科学家和社会学家之外,艺术家也一直关心着这类问题。

身体是艺术家感知外部世界的主要媒介,也成为了他们的灵感来源。用新的媒介和新的语言去描述一种新的自我意识和自我体验,这更是艺术家常常在做的事。

回看人类浩瀚的艺术史,不同时期,无论艺术的功能是什么,艺术家都在大量的作品中,透过描绘人类的身体传递出了基于自我而产生的认知和情感。往大的说,这些作品浓缩了一个大时代在无数个私人身体上的烙印;往小了说,这些关于身体的记录和表达给我们今天如何定义人类,留下了珍贵的历史记忆。

Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1523 - Hans Holbein the Younger

以文艺复兴时期为例,在米卡朗基罗和拉斐尔的时代,就有一些艺术家把眼光从圣经故事和希腊神话的绝对权威中挪开,开始关注起普通人的生活和相貌。如德国画家,汉斯· 霍尔拜因(Hans Holbein)就在他著名的《伊拉斯莫的画像》(Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1523)里,通仔细描绘一个人的身体与相貌,而非神迹的捕捉触及到了人文主义的影子。

画面中那微微上扬的嘴角,伊拉斯莫有点苍老但十分平静的眼神,预示着一种全新的肖像画艺术的出现。此类“人”的概念描绘了新时期的人类身体与姿态,传递出一种神权统治下,人本自我意识的增强。

Hans Holbein 的肖像速写

霍尔拜因一生画过很多人的肖像画,有贵族,有家人,有佣人。他留给后世的大量速写手稿显示出这位德国人血液里的精准和坚持。他总是在纸上画大量的手稿,粉笔和墨水记录了他对于人物轮廓的精确勾勒,然后再将它们转移到木板上。霍尔拜因在16世纪创作的大量肖像画不仅是今天人们研究历史的财富,也在当时帮助了欧洲人去表达和传播人文主义的精神。他用一幅幅肖像画,展现了这种人文主义精神里栩栩如生的新人格,并为普罗大众所接受。

一个关于什么是“人”,什么是“人的身体”,什么是“自我”的新概念,随着十八世纪后期的启蒙运动开始被广为讨论。在法国,新古典主义雕塑家让-安托尼·乌东(Jean-Antoine Houdon)用石头记录了启蒙运动中那些智者的模样。

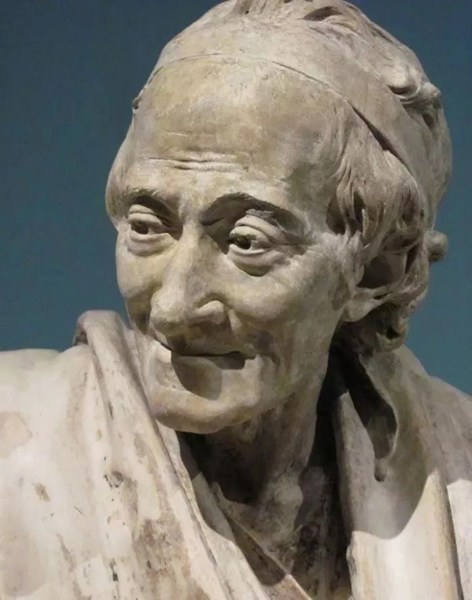

伏尔泰 头像 1778

作为一个技术精湛的大师,他曾为莫里哀,卢梭,狄德罗等大人物创作过半身雕像。尤其是1778年,他为老年的伏尔泰创作了一尊非常传神的雕像。在他的刻画下,石头被赋予了生命,人物的眼睛格外出彩,沉重的眼皮藏满了岁月与智慧,仿佛眉目间都聚集了启蒙运动的人性光辉。这种关于人的身体、个人形象和人格意识的思考在接下来的艺术运动里被不断翻新。所谓人的“个性”的重要意义,和尊重这份“个性”的态度几乎是征服了后来十九世纪的所有伟大艺术家,从安格尔到马奈,都是如此。

自我意识在经历了无数阶段之后,在现代主义时期,在艺术里更加集中地表现为:宣扬“个人自由”(Individual Freedom)和“个人表达”(Individual Expression)。

除了描绘外部世界的稍纵即逝和社会变革之外,更为深刻的自我意识被反应在了19世纪后期的艺术创作里。人们循序渐进地探索着自己的身体和自我的内心,而表现主义画家爱德华·蒙克(Edvard Munch)用一幅《呐喊》将这种内心与自我的紧密联系用一种出乎意料的方式呈现了出来。

蒙克 《呐喊》

《呐喊》是这样的传神和有感召力,以至于它成为了艺术史上仅次于《蒙娜丽莎》的世界第二名画。读者几乎可以从人物尖叫而变形的嘴里一直望进去,望到那一个深不见底的,更加令人焦虑的内心世界。

画面里的天空沸腾了,红色、橙色、黄色,交相呼应,与尖叫的光头人在色彩上形成了鲜明的对比。远处的桥上有两个身份不明的人,峡湾里还有一艘船,画面内的一切充斥着原始而压抑的氛围。

在1892年1月22日的一篇日记中,蒙克记录了《呐喊》的灵感来源:“我跟两个朋友一起迎着落日散步,我感受到一阵忧郁——突然间,天空变得血红。我停下脚步,靠着栏杆,累得要死,感觉火红的天空像鲜血一样挂在上面,刺向蓝黑色的峡湾和城市。我的朋友继续前进,而我则站在那里焦虑得发抖——我觉察到大自然那剧烈而又无尽的呐喊。”

基希纳 Ernst Ludwig Kirchner 作品

这种来自大自然的呐喊实际是发自人类在工业化进程中的焦虑。这种焦虑从十九世纪末开始愈演愈烈,如同德国人基希纳(Ernst Ludwig Kirchner)描绘的柏林街头,充满了这种阴郁与不安的氛围:男男女女,穿红戴绿,但在身体上一个个都被削尖了脑袋,犹如哥特式的教堂尖顶,流露出被挤压的精神和《呐喊》式的悲观主义。

受到蒙克影响的不只是德国表现主义画家,几十年后,英国人弗朗西斯·培根(Francis Bacon)画了另一个叫人印象深刻的可怖形象——《尖叫的教皇》(Howling Pope)明显受到了《呐喊》的启发,那粗犷、犀利,极具暴力的人物肖像制造出了噩梦般的图景。后来,培根甚至把他的人物放到了狭小的空间内,用玻璃或金属的几何笼子囚禁住画面中的人物,那些抽象的雄性肖像犹如变形的困兽,依然在平面化的空间中发出愤怒的低吼。

Studies after Vélasquez‘s Portrait of Pope Innocent X

by Francis Bacon, 1940s-1960s

到二十世纪,在一个个新兴城市里和重工业发展的社会里,那种由外部变化而不断走向焦虑的内心,伴随着抗争的自我意识,被一种更为畸形的身体形象让毕加索和马蒂斯等野兽派和立体主义大师记录了下来。

空间变得破碎,身体可以用解刨式的视角来呈现。因此,现代人的自我意识,既和弗洛伊德的心理分析分不开,也和各种表现身体与情绪的肖像画分不开。

而到了波普艺术,“名人即为艺术”通过安迪·沃霍尔的不断复制变为了一种公认的社会文化。无论是梦露,猫王还是毛,他们的形象已成为一种可以拿来复制的现成材料。把他们的脸和身体进行放大和印刷,在现代人意识的里,这些人的身体形象已经成为了流行文化和情感创伤的物理依据,随时可以被人拿来评论和做文章,并带有嘲讽和戏谑的成分。

人类自我意识的自由表达,达到了一个登峰造极的阶段,尤其在美国的六十年代,“一切皆为艺术”成为艺术家的口号,成为艺术创作的宗旨,艺术家自由意志的无限扩大逐步变成一种消亡。于是像维托·阿康奇(Vito Acconci)这样的先锋艺术家就试图在创作中重新找寻自我,他反复自问“我是谁?”他在无奈时,在自己的身体上狠咬一口,看着牙齿在皮肤上留下的痕迹,仿佛是自己给自己留下的胎记。

![Vito Acconci (1970) Trademarks [lithograph on paper]](http://image.99ys.com/2018/0910/20180910094811999.jpg)

Vito Acconci (1970) Trademarks [lithograph on paper]

他把自己关在黑暗的房间里,用烛火点燃胸口的毛发,似乎要把自己也燃烧干净。他把自己困在画廊的地板下,一边自慰一边广播自己的幻想,利用着自己的身体表达着一种现代的无助与绝望,同时也传递出艺术家毫无节制的个人主义和自恋情结。阿康奇那种无怨无悔的自我展示伴随着一种自我毁灭,描绘了现代乌托邦梦想的陨落。这既显示着自我意识在现代主义模式下的消亡,也标志着一个孕育了新个性的后现代身份的开始。

如同阿康奇,70年代后涌现的大批行为艺术家都在试图用自身的行为和事件的制造讨论一个被挑战了的身体概念和身份意识。通过艺术去探索身体的性别,内心的性倾向,和意识的自我认同,并同时对整个社会发出质疑。伴随着“酷儿”理论(Queer Studies)的研究,更多展现不同类型、不同性别、不同审美的身体形象在艺术作品中涌现。他们在反映和描述一个所谓的“真实”的世界,而大家都知道,这个真实的世界在它被表现出来的那一刻起就不复存在了。

美国摄影师 Cindy Sherman 通过摄影制造的虚假男女身份

如果说,美国艺术的70年代被称为“自我的十年”,表现为艺术家对于自我意识和自我身体的迷恋,那么,在80年代,艺术表达中的自我形象则被延伸为了“自我痴迷”和“自我放纵”。也许,在世界范围内,美国过的当代艺术作为一种文化武器,重新定义了“我”在社会中的意义。伴随着美国宣扬的自由民主的价值观,为了艺术而艺术的创作法则,我们在今天中国看到的从未有过的,全民性的自我改造,自我崇拜和身体迷恋的行为,都可以被看作是一种中国社会滞后而生的自我发现的过程。

实际上,抛开时间与地点的不统一,无论是中国人还是美国人,人类作为一个物种在“后人类”时期里的共同特点都是“自我重建”。自我重建也许更为重要的表现在一种概念的更改;而不是单纯的改造人类身体的自然物理属性。关于后人类时代的身体,也许最根本的变化并不是那隆起的鼻子或乳房,而是发生在我们的思想深处,观念里的一些小揪揪。

编辑:江兵