山姆·吉列姆,《旋转木马变化》(Carousel Change),1970。图片致谢姆努钦画廊

跟大多数艺术经理人一样,在巴黎、纽约、布鲁塞尔和伦敦开设有画廊空间的阿尔敏·莱希(Almine Rech)十分乐于扶植艺术新秀,她发掘的年轻艺术家包括28岁的克洛伊·怀斯(Chloe Wise)与马库斯·贾马尔(Marcus Jahmal)以及37岁的克莱尔·特伯莱(Claire Tabouret),三位艺术家目前皆由阿尔敏·莱希经营的同名画廊代理。莱希发掘才华的渠道非常多元,除了从艺术学院毕业生中寻觅新星,也会在泛黄的艺评过刊与画廊老目录里搜寻艺术史中的遗珠。

“我们的关注不仅限于年轻艺术家,画廊也想为老一辈艺术家树立新形象、发展新藏家,”莱希说道。在艺术史中搜寻被埋没了的艺术家,已经成为一群顶尖艺术经理人的常规操作,这些个中好手包括了莱维·格瑞(Lévy Gorvy)画廊联合创始人多米尼克·莱维(Dominique Lévy)、姆努钦(Mnuchin Gallery)画廊合伙人萨卡尼亚·拉贾拉柯南(Sukanya Rajaratnam)、豪瑟沃斯(Hauser & Wirth)合伙人马克·佩约特(Marc Payot)等——他们是别具慧眼的伯乐,为不少历史中的无名艺术家打开了生机勃勃的市场。

画廊空间中正在呈现的展览是这些经理人的行动的有力证明。阿尔敏·莱希的纽约空间正在呈现薇薇安·斯普林福德(Vivian Springford,1914—2003)的作品;于 姆努钦画廊举办个展的艺术家埃德·克拉克(Ed Clark)如今已92岁高龄;豪瑟沃斯位于纽约上城的空间中分布着莉吉娅·佩普(Lygia Pape,1927—2004)的木刻版和雕塑。这三位艺术家逐渐增长的市场不仅佐证了画廊主们的艺术眼光——足以选中那些具有重审价值的艺术家,更反映着他们的市场手腕儿——通过令人生羡的人脉联结顶级藏家、博物馆、学者,结合高超的推广手腕让被埋没了的艺术天才重获新生。

带领被低估的艺术家再度进入公众视野,不仅仅是找到一个过去未被充分代表的艺术家,并把其库存中的佳作一股脑儿拿出来。莱希表示,这项工作需要付出极大的学术投入、通过目录和新闻稿进行持续曝光,并不断笼络美术馆策展人。画廊需要与顶级藏家开展合作,借取价值连城的作品用于公共展示,甚至还要仰赖藏家支持的资金举办展览。

琼·米切尔,《无题(蓝色密歇根)》【Untitled (Blue Michigan)】,1961。图片致谢希姆-里德画廊

林达·本格里斯,《墙角流星》(Quartered Meteor),1969—1975。图片致谢希姆-里德画廊

“你需要向公众重述那些尘封的故事。拿艺术家薇薇安·斯普林福德举例,她的创作富有精神性,在色彩的叠加上天赋异禀。”莱希说道。波普艺术家汤姆·韦塞尔曼(Tom Wesselmann)的作品也深受莱希钟爱,后者从2016年开始代理他的艺术资产。 “韦塞尔曼在创作中强调,女性作为自我身体的拥有者,可以做任何自己想做的事情”,莱希介绍道。“人们想将韦塞尔曼画中的女性诠释为欲望之物,这无可厚非,又何尝不可呢?”

画廊住通常会否认这一概念:发掘作品成熟的艺术前辈需要特殊的才能。这不全然是谦逊之辞:在不少情况下,天才艺术家就是在众目睽睽之下被埋没的,被艺术产业中的种族与性别屏障隔绝在主流视线之外,这些屏障直到最近才稍稍动摇。20世纪中叶,当安迪·沃霍尔、马克·罗斯科、杰克逊·波洛克等人的事业正值如日中天之时,女性和非裔艺术家却遭受着博物馆和画廊的系统性排挤。

有机构及学者指出,针对诸如卡门·海莱娜(Carmen Herrera)与艾特尔·阿德南(Etel Adnan)等女性艺术家的狭隘看法如今依然存在,导致了她们在事业开启之初就被迅速埋没。据国家艺术基金会(National Endowment for the Arts)公布的数据,正在从业的艺术家中有51%为女性,然而画廊代理的男女艺术家比例却是7:3;纽约城市大学的研究显示,在纽约顶尖画廊代理的艺术家中,非裔艺术家仅占6.3%(在另一份耶鲁研究院得出的报告中,这个比率是19%)。根深蒂固的歧视让画廊主得以轻松锁定艺术史中那些被忽视的艺术家群体。

豪瑟沃斯的马克·佩约特将路易斯·布尔乔亚用作一个把成熟艺术家再次推出的经典案例。1996年,画廊为时年84岁的艺术家举办了位于豪瑟沃斯的首场个展,在往后的20年里,豪瑟沃斯先后推出了九场布尔乔亚个展——从艺术家亲历的96年苏黎世首展,到近期与布尔乔亚艺术资产基金会合作打造的人气展览(艺术家于2010年辞世,享年98岁);与此同时,她的作品还在画廊举办的13场群展中露过面。豪瑟沃斯密切关注着布尔乔亚在拍卖及二级市场中的表现,积极地制作画册、与学者及美术馆展开密切合作;其中,那些能为布尔乔亚打开更大观众群的场馆是画廊关注的重中之重,譬如,即将在2018年11月承办布尔乔亚大型个展的上海龙美术馆。

“我们与布尔乔亚合作之初,她已经是一位相当重要的艺术家。但她当年的市场跟如今根本无法相提并论,不过是九牛一毛,”佩约特如是说。

(左)路易斯·布尔乔亚,《蜘蛛》(Spider),1997,纽约现代艺术博物馆(右)路易斯·布尔乔亚,《妈妈》(Maman),1999。斯德哥尔摩当代美术馆展览现场,2015 © The Easton Foundation/BUS 2015。摄影: Åsa Lundén/Moderna Museet,The Easton Foundation 收藏

再度推广艺术家并不是一场快速致富的阴谋,而是一项长远的战略性事业。这也佐证了一个事实:那些宝刀不老的艺术家的市场只能由资金充分、人脉宽广的画廊协助经营。

毋庸置疑,布尔乔亚在豪瑟沃斯之前有过其他代理商。1982年,继 MoMA 的布尔乔亚回顾展之后,一位名叫约翰·希姆(John Cheim)的年轻经理人把艺术家介绍给了自己的老板,经营有同名空间的画廊主罗伯特·米勒(Robert Miller),布尔乔亚很快便加入了拥有雄厚艺术家资源的画廊。1996年,得益于厄休拉·豪瑟(Ursula Hauser,豪瑟沃斯联合创始人)提供的一笔启动金以及她本人对布尔乔亚的长期收藏,豪瑟沃斯在苏黎世举办了画廊的首场布尔乔亚展——当时,约翰·希姆刚刚出走 罗伯特·米勒画廊,与霍华德·里德(Howard Read)携手创办了希姆-里德画廊(Cheim & Read),带走了老东家旗下的一批重要艺术家,其中包括了布尔乔亚、琼·米切尔(Joan Mitchell)与林达·本格里斯(Lynda Benglis)。希姆无疑把握住了布尔乔亚稳步上升的市场。

与此同时,希姆-里德画廊与豪瑟沃斯正齐头并进:前者稳步发展、巩固着布尔乔亚的市场,而后者正从一个充满潜力的小画廊逐渐成长为行业巨头。布尔乔亚的市场也同步扩张,从历年拍卖纪录便可见一二:1997年,豪瑟沃斯的布尔乔亚首展一年后,一件五尺高木制图腾在佳士得11月的当代艺术拍卖中以33.25万美元(包括佣金)成交;九年后,布尔乔亚创作于1999年的一件八尺高铜质“蜘蛛”在佳士得11月的晚拍上卖出了400万美元。

两间画廊在拓展布尔乔亚市场上不遗余力的付出在2015年收获了回报。当年,布尔乔亚创下了自己于佳士得11月销售季的拍卖纪录,算上佣金后,一件巨型铜质“蜘蛛”雕塑以2820万美元成交。从那以后,豪瑟沃斯与希姆-里德画廊双双抓住了顶级市场对布尔乔亚的兴趣,在三年间先后举办了八场布尔乔亚展:四场个展以及四场带有数量可观的布尔乔亚作品的群展。

然而,市场推广和行家关注远不足以修正艺术史中的种种不公。姆努钦画廊的合伙人萨卡尼亚·拉贾拉柯南提出,向世人重新引荐那些被忽视了的艺术家是一项道义上的责任,对于姆努钦画廊这个级别的画廊尤其重要。姆努钦代理的一批战后艺术家已被载入史册,其中包括了威廉·德·库宁(Willem de Kooning)、赛·托姆布雷(Cy Twombly)与马克·罗斯科(Mark Rothko)等。

埃德·克拉克,《木造镶嵌细工》(Intarsia),1970。图片致谢姆努钦画廊

山姆·吉列姆,《构筑的鞠躬》(Bow from Construction),1968。图片致谢姆努钦画廊

“我们有义务去重书艺术史,为那些才华出众、却因为种种不可抗力而被历史排除在外的艺术家正名。”萨卡尼亚说道。相较于博物馆,画廊能更加高效地组织展览,有鉴于此,萨卡尼亚感到画廊的能力与灵活度让它们有责任修正历史。

萨卡尼亚特别提及了姆努钦画廊近年的两场展览:2017年11月开幕的非裔美籍艺术家山姆·吉列姆(Sam Gilliam)个展以及刚刚结束的埃德·克拉克(Ed Clark)个展(两位艺术家如今分别已84岁和92岁高龄)。这两场展览都是在萨卡尼亚与她代理的75岁的非裔美籍艺术家大卫·哈蒙斯(David Hammons)的交谈中偶然促成的,后者将这两人视为自己艺术创作的塑造性力量。萨卡尼亚将吉列姆与克拉克列为“对艺术史做出了重要贡献”的艺术家——1957年,克拉克开创了对画布的造形;1968年,吉列姆成了首位将画架拆除的艺术家。然而,这两位艺术家的创新直到最近才得到了认可。

跟大多数致力于重新引荐艺术家的“宣言大展”有所相似,克拉克与吉列姆的个展都寄托着宏大目标——在学术和质量上媲美博物馆展览。“这其中确实有着道德层面上的因素。但作为一间画廊,商业因素当然也是无法避免的,”萨卡尼亚笑着说道。出于必须,画廊从博物馆及私人收藏中借出了不少作品,这部分作品都是不能出售的。整场展览约有50%的作品可供购买,萨卡尼亚表示,这个比例足以让画廊收回成本。

与此同时,萨卡尼亚指出,展览上售出的作品仅占办展收益的一半,展览闭幕后,还将会有不少持续的问询;另一方面,画廊也会主动联络藏家。“我倾向于采取一种软性的策略。比如,我们会致电拥有埃德·克拉克的藏家,对他们说,‘我们了解到你有一件收藏多年的埃德·克拉克,这是我们对作品的最新估价,如果你哪天想转手,不妨给我来个电话。’”萨卡尼亚说。成功的展览总能促成意料之外的联系,现身的藏家可能持有一件从未出现在任何已知目录中的作品,他们可能是艺术家的友人、也可能是收取艺术品冲抵诊费的医生。“展览能提高画廊的曝光度。”萨卡尼亚总结道。

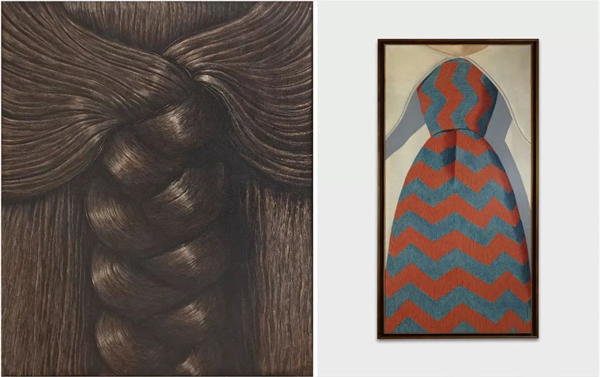

(左)多梅尼科·格诺利,《辫子》,1969。图片致谢 Luxembourg & Dayan(右)多梅尼科·格诺利,《领结》,1964——1967。图片致谢卢森堡&达扬画廊

不是每一位经理人都把再度推出艺术家视为战略之举。莱维·格瑞画廊联合创始人、前佳士得部门主管多米尼克·莱维(Dominique Lévy,开云集团董事长 Francois Pinault 曾在1999年聘请莱维运营新成立的私洽业务部)表示,自己始终非常欣赏1955至1985年间在欧洲、亚洲及拉美地区进行创作的一批艺术家,当时正值美国抽象表现主义和极简主义的崛起,而这些艺术家与纽约及当时的艺术市场中心相距甚远,莱维特别列举了自己钟爱的数位:德国雕塑家昆特·约克 (Günther Uecker)、日本行动绘画的先驱白发一雄(Kazuo Shiraga)以及从德国移居至委内瑞拉的盖戈(Gego)。

“把这些艺术家带入公众视野是一个自然而然的过程,这个动作不关乎任何商业考量。与艺术家的相遇让我充满激情,我纯粹是想把他们介绍给美国观众,” 莱维说道。然而,想让这些艺术家在美国崭露头角,还是需要付诸严肃的推广与投资。自莱维·格瑞画廊在2015年秋于画廊的纽约空间举办了盖戈首展,盖戈作品便陆续出现在 MoMA 与芝加哥艺术博物馆的展览上。旧金山现代艺术博物馆则购入了盖戈尺幅最大的作品之一《Reticulárea, Columna 71/9》(1971),同等规模和质量的作品艺术家仅创作了10件。这桩交易完成后,各大公共机构以远高于艺术家拍卖纪录的价格收入了盖戈的作品,以上10件作品中的8件如今都由公共机构收藏。目前,莱维·格瑞画廊正在积极联络国际上的重要博物馆,努力售出剩下的两件作品。盖戈的23件铁丝雕塑目前正于巴黎卡地亚艺术中心的拉美艺术群展中呈现,展期持续至2019年2月24日。

与莱维相反,经理人丹妮娜·卢森堡(Daniella Luxembourg)乐意承认这类理想化行动背后的战略因素。这位前拍卖人曾在苏富比担任主管,随后成为富艺斯与德普瑞&卢森堡拍卖行(de Pury & Luxembourg)合伙人。如今,丹妮娜·卢森堡与以色列将军达扬的孙女阿玛莉亚·达扬(Amalia Dayan)合伙经营着卢森堡&达扬(Luxembourg & Dayan)画廊。

自2012年起,两位画廊主开始着手复兴两位早逝意大利艺术家的市场:逝于32岁的皮诺·帕斯卡利(Pino Pascali)与逝于36岁的多梅尼科·格诺利(Domenico Gnoli)。二人的商业行动大获成功。帕斯卡利的作品《海豚之尾》(Tail of a Dolphin,1966)在卢森堡&达扬伦敦空间的群展上露面后不到数周,同一件作品便在伦敦佳士得创下了艺术家的价格纪录,以340万美元成交。格诺利1969年的作品《辫子》(Braid)在画廊于2012年举办的艺术家个展上首次现身,最终在2017年6月的巴塞尔艺术展上以1400万美元售出。这些成交价格大大巩固了这些曾被埋没的艺术家的声誉,为他们的重新现身做好了扎实铺垫。

“有越多的资本投入当代艺术产业,就有越多的资本在塑造着人们的潜意识。你或许自以为能抗拒这种趋势,其实你并没有这种能力,” 丹妮娜·卢森堡点明了艺术市场的关注法则。在她看来,没人能逃出金钱的魔咒,不论是博物馆总监、艺术史学者还是艺评人,无一能够幸免。“金钱的力量是强大的,这恰恰也是鲜有画廊选择重新推出老一代艺术家的原因。这不仅需要投入大量的资金和研究,你还要有某种对于历史素材的热情和执着。重塑老艺术家市场的行动实属罕见,但是我们确保了它的存在。”

编辑:江兵