朱铭作品

38岁,一夜成名

拜入杨门的朱铭,一学就是8年。最初,朱铭很想赶时髦,做抽象的东西,但杨老师却叫他用自己熟悉的木雕技艺,找到适合自己的艺术创作方式。很快,杨英风便重视起这个弟子来,一有机会就带他外出,甚至出国见识,逢人总是介绍:“这是艺术家朱铭。”而不是说:“这是我的学生朱铭。”

杨英风计划在台北历史博物馆展出朱铭的作品。然而,这对不是学院出身、在艺术圈还默默无闻的朱铭来说简直是不可能的。于是,1976年,杨老师用了一计:对台北历史博物馆的人说,自己要去办展,但等到展期快到时,却谎称完不成作品,只好让朱铭去参展。

馆方傻眼了,坚持要找3位有头有脸的人物来推荐朱铭,并特地请来日本雕塑家对他进行审查。尽管如此,也只同意让朱铭展5天。“他们想,要是效果不好,5天以后赶紧撤展,就当没展过。”朱铭现在回忆起来也颇有感慨。

朱铭首次展出的是一批民间题材的木雕作品,包括水牛、牧童、鸡、孔夫子、武圣人关公和鲁智深等。这些具有草根情怀的“乡土系列”刚一开展,就吸引了很多人,反响热烈。于是,馆方将展览延长1个月,后又决定延长1年。这次展览让朱铭一夜成名。这年,他38岁。

说起这次成名展,朱铭笑了笑,有点调侃般地说:“也是我运气好,正好赶上台湾艺术界提出要反对西化、回归乡土。我这个乡下人,又不是学院出身的,创作出来的作品自然成了最乡土的。”

不少人经常将朱铭的故事和齐白石的传奇相比:同样没什么学历,没喝过洋墨水,但都成了大家。他们的共同特点是都“坚持自我”。朱铭认为:“即使画得再像马蒂斯(法国著名画家、雕塑家)、再像毕加索,如果没有自己的东西,也是糟糕的。”

无事不可入创作

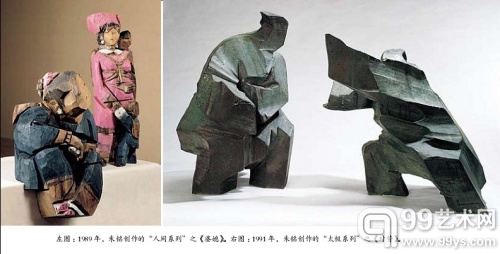

朱铭曾如此描述自己的创作历程:“我的艺术生涯如同一棵树,‘乡土系列’是它的根,‘太极系列’是它的枝干,而‘人间系列’是它的花果。”三个系列,两次转变,34年。一路走来,朱铭始终锲而不舍地追求着。

“太极系列”是朱铭艺术风格形成的一个重要标志。其创作源于他的生活经历。朱铭相当瘦小,在杨英风门下时,老师让他练太极,练着练着,朱铭就把对“太极”的体悟都刻了出来。他利用木头原本的形式与神韵,加上几刀简洁的劈砍剥裂,就展现出太极的某一招式,给人以极大的想象和共鸣。

他表现的太极,超越了文化与地域限制。观者即使不熟悉那些招式和名称,也可以体会出暗含的肢体动态与意念。因此,在世界许多城市,都可以看到“太极系列”作为公共艺术矗立在地标性的位置上。香港中银大楼前的“太极系列”之一《和谐共处》,就是贝聿铭特邀朱铭所创作的作品。

“人间系列”始创于1981年,是朱铭对现实世界的透视和呈现。他说,自己想表现新发现的问题,每天打开电视看到新鲜事物,就想着把它刻出来。近期在中国美术馆展出的作品,就是“人间系列”中的一组:烈日炎炎中,各式人等穿着泳装准备跳水畅游;人们大包小包满载着旅游购物的收获;还有街头的摩登女郎和家庭妇女……朱铭将其所见的人间百态全都刻在雕塑中。

2007年,在香港佳士得春季拍卖会上,朱铭的“太极系列”之《大对招》两件以1488万港元(约合1458万元人民币)拍出,创下中国当代雕塑作品的拍卖新纪录。朱铭从此稳居华人雕塑家身价第一的“宝座”。而在今年4月公布的《胡润艺术排行榜》中,朱铭的作品以7838万元人民币的总成交价格,高居港澳台地区艺术家榜首。业界评价他的雕塑作品:“不悲怆、不沉重、不费解,有着活泼的生命力和感染力,并且流动着浓浓的中国传统气韵。”在朱铭的创意之下,似乎人间无事不可入创作——“七十而从心所欲,不逾矩。”孔老夫子的人生哲理在朱铭的艺术创作中得到了升华。

相关新闻:

【编辑:马海艳】