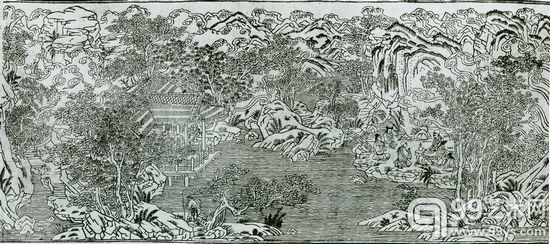

公元十世纪(约七十年代)御注三藏佛经《秘藏诠》的木版山水画插图

早期雄伟山水画的范式

山水画对“真实”的模拟至北宋(960-1125)在中国北方达到初次高潮。“大观:北宋书画特展”(2007年1月,台北)曾就其发展的轨迹进行了概括,展览对十世纪中叶至十二世纪初的四大早期中国山水画范本进行了集中展示:董元(约活动于937-976年)的《溪岸图》、范宽(约960-1030年)的《溪山行旅图》、郭熙(约1010-1090)的《早春图》和李唐(约1050-1130)的《万壑松风图》。

在《溪山行旅图》中,北方关陕人士范宽创以“雨点皴”来捕捉北方山体独特的砾岩地貌,黄土沉积的山头草木葱茏。点刻笔法生动描绘出树石表面粗糙的质感。然而,范宽的最终目的在于创造一种超越现实具象的宇宙观。全图为中央的巨仞立壁占据,两侧山峰与之共同构成象形文字“山”的图示,令人联想到佛境须弥山——即四川万佛寺遗址出土的六世纪佛教碑刻上主佛身后的“天地轴心”。山林隐士范宽试图引领我们在叠加的、正视的、由近及远的视角下,于山径间漫步思考人生和宇宙,每一视角的取景均随着焦点上下左右的游移而放大缩小。

《早春图》作于1072年。作为北宋神宗(1068-1085年在位)时期最受器重的宫廷画家,郭熙多在其摹“真”山水作品中倾注了炽烈的情感。与范宽树石垒叠的形态不同,郭熙采用多层墨染的方式营造雾霭朦胧的效果。通过晕染,郭熙既融合了整体空间,也唤起了对四时晨昏的瞬间感受——由此达到了模真现实主义的更高境界。然而,邵雍认为,郭熙是以幻想的苦闷和不祥的预感取代了范宽早前的“真实”视象。诚如其所言:“性公而明,情偏而暗……任我则情,情则蔽,蔽则昏矣;因物则性,性则神,神则明矣。”

十一世纪晚期,文人画艺术领袖苏轼(1036-1101)针对绘画的模拟再现发表过著名的驳词:“论画以形似,见与儿童邻!” 苏轼关于一切文化践行——诗歌、散文、书法与绘画——至唐朝均已达到“完备”的断言,似乎是二十世纪西方艺术史“终结”论 的先声。然而,若从素以宇宙变易不居为内核的中国哲学角度出发,艺术或历史并没有“终点”。苏轼以追摹前贤的复古为目标,对摹写现实的贬斥表达了他对艺术的未来所持有的人文主义乐观态度。在呼吁艺术变革的同时,苏轼恢复了先贤艺术史变革中“心”的主导地位,摒弃了缺乏想像力(孩童式)的模拟再现,即纯粹的“形似”。

这也就解释了为何在进入十二世纪后,宋徽宗一方面摒弃了郭熙的模拟幻象主义,转而倡导其画院的“神似”,另一方面,则又回归“复古”。“神似”意为一定程度的模拟再现,既捕捉了物像之形也摄取其神,而回归“复古”则允许艺术家借助书法性地再现古代范式来“表现”自身的个性。这种双重思维方式赋予了中国画在“状物”的同时,兼可“表意”的能力。虽然贡布里希认为“复古主义”是对艺术进程的“重力牵制” ,然而在宋徽宗的画作中,现实主义却能与复古主义和谐并存。在明媚春季主题的《竹雀图》和晦暝冬季主题的《柳鸦芦雁图》中,他在对鸟雀主题进行高度写实“再现”的同时,还注入了对抽象景物的书法性“表现”。与中国绘画“再现”与“表现”和谐并存的双重模式不同,以视觉摄入为准的西方绘画更多的是关注“再现”而非“表现”。“在西方传统中”,贡布里希写道,“绘画实际上被作为一种科学来追求,该传统下的一切作品……均采用了无穷实验所带来的成果。” 贡布里希的表述是对“演进”的一种简要界定;其对立面,复古——中国画家所热衷的、对先贤的追摹——在他看来根本就是负面的,是对艰难获取的文明成果的倒行逆施。

现藏台北故宫博物院、由李唐作于1124年的《万壑松风图》,是北宋晚期对此前公元1000年左右、徽宗时期的范宽风格进行变革的例证。李唐,河南河阳人,约在徽宗时1120年入宫廷画院,后赴临安(杭州)服效于南宋画院,高宗时期复就高职。在《万壑松风图》中,李唐摒弃了郭熙水气氤氲的风格,转而追摹范宽对垒叠山峰的肌理表现。在将范宽的“雨点皴”发展为“斧劈皴”的基础上,李唐通过层层叠叠、大小各异的墨色皴染为山体赋形,营造出一种劲爽湿润的山石质感。与范宽的《溪山行旅图》相较,李唐笔下前景的巨松几乎占据了庞大构图的一半高度。通过将早期北宋范宽笔下的无限浩渺转变为一种更趋真实的特写视角,李唐在此画中又向亲近自然的南宋绘画风格迈进了一步。

编辑:江兵