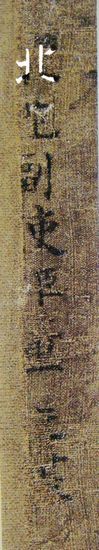

“溪岸图”左下角的题款 “北苑副使臣董元”

董元的先例

1090年间郭熙故世之后,米芾(1052-1107)对董元作品及其笔下“溪桥渔浦,洲渚掩映……一片江南也” 之“平淡天真”的重新发现,极大地促进了北宋晚期向复古主义的转变。

董元的生涯历经了政治与艺术的变迁。907年唐朝覆亡之后,中国北方经历了一系列短暂的朝代更迭,江南地区则一度定都在今南京的南唐(937-975)政权统治。董元曾供职于南唐,时任北苑副使。五代(907-960)时期的政权割据对应着艺术上的离析。北方画家以更具描述性的技法开创了全景山水,而南方画家则通过创造性地摹古来寻求更强的表现力。董元的两幅传世巨制,大都会博物馆所藏的《溪岸图》和日本黑川古文化研究所珍藏的《寒林重汀图》,集中体现了因回归古体所致的由自然主义向图式化抽象风格的转变。这两件画作著录详备、文献述评颇丰,并有内府印鉴 ,堪称以钱选(约1235-1300)和赵孟頫(1254-1322)为首的宋代以降山水画家所尊崇的早期山水画楷模。

班宗华采纳了罗樾早前的建议并率先提出:“如若《溪岸图》与《寒林重汀图》均属董元所创的话,则前者应是其早期作品,可能完成于十世纪三十年代之后。后者成于二三十年以后,乃画家的晚年之作。” 班宗华注意到“精谨的、精妙的、精确的《溪岸图》”——以轻柔的皴擦渲染刻画块石的层层褶隙——代表了董元以“直露、断续和强劲的笔力”在《寒林重汀图》中充分施展其杂乱的“披麻皴”法之前的早期风格。班宗华补充道:“以风格论,最接近于《溪岸图》的当属赵幹(约活动于960-975)约作于960年的《江行初雪图》卷,它属于为数不多的可断为十世纪中叶的南唐名家作品之一。” 十余年后,石守谦运用其“宋前图像概念”风格分析法,指出《溪岸图》内的山石树木与赵幹《江行初雪图》卷的相似性。他在将《溪岸图》定为十世纪的作品之后,于1999年进一步将《溪岸图》的主题内容与南唐宫苑文化环境下的“江山高隐”类的山水题材联系起来。依背景来看,石守谦还回顾了“关于李璟(943-961年在位)和李煜(961-975年在位)两位南唐君主意欲归隐的记载。前者在庐山秀峰瀑布前筑台搭建未来的遁迹居所,而后者则自号‘钟隐’”。“其在中国绘画研究上所具有的意义”,石守谦补充道,“在于其为元代抒写心性的山水画提供了原型”。

虽然《溪岸图》植根于晚唐叙事性与说教式的山水画传统,但作为江南地区的作品,图中丰富多变的山形表明了它是十世纪中叶洞悉自然的巅峰作品。《溪岸图》中凸露的块状山石并未采用个性化的皴笔,而是通过自然敷色及与墨色相融一体的轻柔笔法赋形绘就的。这种再现的手法对应于中国山水画在皴法的特定规范成形之前的那个阶段。正如宗像清彦(Kiyohiko Munakata,美国伊利诺伊斯大学退休教授)所认为的,在董元《溪岸图》之前不久问世的荆浩(约870-930)《笔法记》提升了形似的重要性,但“并未引入宋代画家结合笔法与墨运而成的典型技法,即‘皴法’概念”。这就使得董元的后期作品、约作于970年代的《寒林重汀图》中出现的“披麻皴”尤为引人关注。

用形式(风格)分析法对《溪岸图》和《寒林重汀图》断代

八至十四世纪,山水画对空间进深的表现经历了三个发展阶段。古风阶段,如八世纪早期的《隼鸭图》,垂直画幅中彼此重叠的三组或以上独立山体渐次退移,引领观者的视线斜向射入空间。以不同方向退移的各组山体序列均限于三或四个层次,待序列截断后,观者的视线则会跃升至垂直画幅中的更高层位,并由此重复上述过程。唐、五代至北宋初期——即八至十一世纪早期——分离式叠加的空间处理方式依旧沿用,近景、中景及远景分别占据着画面的三个独立层位,且各自以不同的角度向内倾退。北宋末期,即十一世纪晚期至十二世纪,李生(约活动于1170年)《潇湘卧游图》中自画面斜向纵深退移的重叠轮廓被消融在周遭的雾霭氤氲间。第三阶段为元代早期的十三世纪晚期至十四世纪,由赵孟頫(1254-1322)作于1295年的《鹊华秋色图》中对“披麻皴”的运用及其“复古主义”的风格可见,此图明显师法董元——借助渐次退移的地平面实现对山水因子的空间集成。由于融合的笔法营造出雾里观像的效果,景物形态最终表现为视觉上统一的集合体。

为了将董元早期的《溪岸图》及后期的《寒林重汀图》也纳入上述发展框架中,必须首先确定其在“可靠风格序列” 中所处的坐标位置。为此,我们借用乔治·库布勒运用“基准作品”——即,时代确定为八至十世纪之间的考古发现作品——来记录风格的演进并将其作为中国绘画史的“连锁解码”的方法。在陕西富平县新近发现的一件八世纪六屏山水墓室壁画中,我们发现,画面元素作为正视的物像个体,是经单独摄取后叠加在画面上的。画中峭立高山的刻划分成了三个步骤:第一步,重叠的山坡构成一条山径,由画面底部自下而上,并向右方伸展。第二步,山径随着坡峦先左后右的位移而在中景处发生折曲。第三步,画面顶端,先右后左侧移的重叠山体构成一条溪流。《溪岸图》中山水因子的布局与此画保持着精确的一致,山径两侧的斜线形成一组相互牵制的"V"字形空间凹陷,蜿蜒曲折地上探至高幅画面的远景之中。画面远景见于近景之上,“上”即是“远”。

河北曲阳五代王处直墓葬壁画(924年)中,繁复逼真的山形体势明显酷似《溪岸图》所描绘的对应景物。而辽宁省叶茂台墓葬出土的《深山会棋图》时代稍晚,约作于940-985年间,此图借助“深远”视像凸显出层峦叠嶂的“高远”意境。此外,十世纪中叶与董元在南京共事的同僚卫贤(约活动于960-975年间)约在970年创作的《高士图》,则通过对文人斋舍的鸟瞰式取景表现出隐居山林的主题,雅致的屋檐以对角斜插入景的形式加以体现。与此相似,《溪岸图》对隐居山林主题的表达亦是通过鸟瞰式的文人居所加以强化的,庭院和藩篱作平行四边形斜插入空间。最后,在御注十世纪三藏佛经《秘藏诠》(约十世纪七十年代)的木版插图中,对山水间文人斋舍的类似构图进一步说明了《溪岸图》在当时的巨大影响。作为可靠的风格序列,上述纪年确切的“基准作品”是解读十世纪山水画风格重大变革的“连锁解码”:即,系统运用对角线所构成的平行四边形,以表现空间的持续纵深退移。在所有这些作品中,山水景物的描绘明显缺乏传统皴笔的运用。

若将《溪岸图》置入反映中国画在再现空间纵深与退移方面演进过程的“可靠作品序列”内来考量,我们便可推断其为完成于十世纪上半叶,约940年间的作品。当时年轻的画家董元以对角平行四边形作溪畔屋舍,以表现堤岸向画面纵深的层层退移。董元成为南唐画院领袖之际,赵幹(约活动于960-975)乃画院的一名学生,其作于960年间的《江行初雪图》可见他对董元早期自然主义风格的追摹:其笔下波澜大作、风雨来袭的景象,与董元的《溪岸图》相类,多重堤岸采用的正是董元水墨渲运的描绘性技法。

约作于970年的《寒林重汀图》可被确信地纳入同一“可靠作品序列”中。董元在此作中依旧采用近景、中景与远景的三重叠加的方式来表现空间的退移,两两之间以留白处之。同样,中景和远景中的屋舍也仍然遵循对角平行四边形的法则构建。而《寒林重汀图》的全套母题——高大的树木、生动的人物和精细的建筑结构——均近似于《溪岸图》和赵幹的《江行初雪图》。而成熟的董元已借助对古代“平远”式构图的重生 ,将重心从“再现”转移到“表现”上来。董元追随其前辈、晚唐人物画家贯休(832-912)在一个世代之前就曾进行的“复古”,一改早期繁复的地貌构建,转而创造一系列以粗放平行的“披麻皴”垒叠而成的三角形山体,由此实现了由“状物形”向“表吾意”的转变。董元存世的《溪岸图》和《寒林重汀图》的视觉语汇昭告了早期中国山水画史在两大时期之间的划时代鼎革。

晚唐覆灭之后,李璟和李煜两位南唐君主尤其倡导科举取士,由此崛起的文人阶层作为中央赋予实权的政府官僚取代了先前确立的世袭利益。但随着南唐政权在十世纪六十年代之后的衰落,大批士大夫或弃官,或无意从政,纷纷遁迹山林。董元的早期之作《溪岸图》就真切地表达了归隐的主题。这件气势撼人的山水画巨作乃绢本(因年久而晦暗)墨笔浅设色。近景置一溪畔亭榭,一名儒生着袍冠帽,凭栏倚坐,身边妻儿相伴、侍童侧立。

编辑:江兵