宣德之后宫廷造像的影响

永乐、宣德之后,虽然宫廷造像突然销声匿迹,但是宫廷造像的影响并未因此消失,它因藏传佛教在内地传播的需要继续发挥着巨大的影响和作用。这种情况在一些藏传佛教寺庙里可以看到。明时,随着藏族僧人络绎来京朝觐和定居,北京、南京等地兴建了藏传佛教寺庙,如北京建有真觉寺、护国寺、大慈恩寺、大兴隆寺、大能仁寺、慈仁寺、法海寺、大觉寺等十余座喇嘛庙。这些寺庙既是传播藏传佛教的重要场所,也是传承宫廷造像艺术的重要所在。今天,这些寺庙多毁坏不存,但是从少数保存的遗迹和遗存中仍可一窥永宣之后宫廷造像艺术的面貌与风格。

现存明廷风格造像最多、最集中者首推北京五塔寺的金刚宝座塔。寺中殿堂在20世纪初被毁,唯金刚宝座塔独存。金刚宝座塔上雕刻有各种藏传佛教神像和纹饰,最突出的是佛像,整座宝塔上雕佛像1561尊,它们在宝座和五座小塔上分层排列,错落有致,宛若一个佛陀的世界。佛像题材主要是五方佛,即大日如来、阿弥陀佛、不空成就佛、宝生佛和不动佛。形象特征基本一致,皆螺发高髻,跏趺端坐,身披袒右肩袈裟,唯以所结手印不同而相互区别,所结手印依次为智拳印、弥陀定印、施无畏印、施与印和触地印。佛像风格都是典型的藏式造像风格,但同时融入了中原传统艺术因素,与永宣宫廷造像风格有着一脉相承的关系,只是体态略显丰臃。史料记载,这座金刚宝座塔建成于明成化九年(1473年),可见这些浮雕佛像皆应完成于成化九年之前,代表了永宣之后内地藏传佛像的基本样式。

大觉寺位于北京海淀区台山,始建于辽代,在明代地位显赫,正统十年朝廷颁赐《大藏经》一部给大觉寺永充供养,先后有智光和周吉祥两位著名高僧住持于此,为其历史增添了诸多荣光,而该寺供奉的佛像受到了明代宫廷造像艺术的影响也就不足为奇。现在,大觉寺大雄宝殿和无量寿佛殿供奉满堂佛像,大雄宝殿供三世佛像(过去、现在和未来)、十地菩萨像和二十诸天像,无量寿佛殿供西方三圣像(无量寿佛与观音菩萨、大势至菩萨)、三大士(观音、文殊和普贤)像和十八罗汉像,除三世佛像是1972年从智化寺迁移而来和十八罗汉像为近年新塑外,其他皆为大觉寺原有的供奉。这些佛像面形长圆,神态庄肃,身躯健壮,造型大方,装饰繁缛细腻,衣纹流畅优美,体现了明代宫廷造像的典型特点。特别是大部分造像都采用了彩绘和装金,工艺繁复,装饰华美,保留了明代宫廷彩塑技术特点。

北京石景山区的法海寺始建于明正统四年(1439年),正统九年建成,由汉藏僧俗官员出资兴建,其中,藏族助缘僧人达10人之多,包括释迦也失、班丹札释等著名人物,他们的名字镌刻在《法海寺记》碑刻的碑阴。由此因缘,法海寺自然地融入了藏传佛教文化和艺术元素。大雄宝殿内,原供奉三世佛、胁侍菩萨、十八罗汉及大黑天等造像,风格皆体现了永宣宫廷造像的鲜明特点。虽然这堂佛像早已被毁,但从留存下来的老照片我们仍可以清晰地看到永宣宫廷造像的遗风。

中国文物信息咨询中心、首都博物馆等文博机构,以及艺术品拍卖会、古玩市场上,我们还可看到刻有具体年款的藏式金铜造像。根据造像上所刻年款统计,分别有正统、成化、正德、嘉靖、万历和崇祯等时期,时间跨度长,分布密集。这些纪年造像在风格上也基本保持了永宣造像遗风。如首都博物馆收藏的铜镀金金刚持像,从题材上看就是一尊典型的藏传造像,汉藏融合风格,与永宣造像风格完全一致。造像的刻款在莲花座底沿的直边上,刻款内容与形式也与永宣造像不同,为自右至左刻写:“大明正统丙辰年奉佛弟子□显兴曾阮阿禄□福喜黎法保正月上朔日发心造。”刻款形式采取了汉地传统的读写习惯。从这尊造像体现出来的艺术特点看,永宣之后这些带纪年的藏式佛像不仅具有浓郁的永宣造像遗风,还有中原铸造的明显标记,充分反映了永宣之后明代宫廷造像在内地藏传佛像艺术上的地位和深远影响。

永乐至正德时期内地传统造像

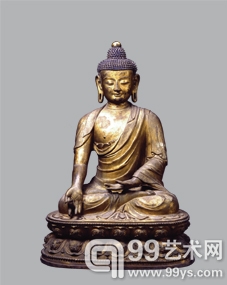

明景泰元年 铜镀金药师佛像 高85厘米 首都博物馆藏

永乐至正德时期,内地佛像艺术以汉藏风格的永宣宫廷造像为主要艺术形式。当时,大到寺庙供奉,小到百姓供奉的造像,都受到永宣造像风格的明显影响。从具体特征看,以佛和菩萨为主的汉地佛像都有明显的藏式造像特点。如佛像,头部的肉髻变成了高高隆起的塔状形式;腰部有了明显的收束;袈裟样式和衣纹形式与永宣造像一样;佛座也都是永宣造像惯用的半月形束腰式双层莲花座;躯体结构变得匀称,姿态趋于端正,而不像宋元时汉地造像生动自然,富于个性。菩萨像的藏化也很明显,头冠与永宣造像头冠一样,也是花冠和发髻冠并用,花冠正面有半月状装饰;胸前有U字形的联珠式璎珞,似网状罩于胸前;衣纹非常写实;全身结构与姿势变得匀称和端正;莲花座多为半月状束腰形式。明代中原造像的这些变化与传统风格相比大相径庭。可以说,永宣造像在一定程度上改变了中原地区传统的造像面貌,表现出带有藏式特点的新的艺术风貌。

此时期造像遗存很多,博物馆和艺术市场上

编辑:江兵