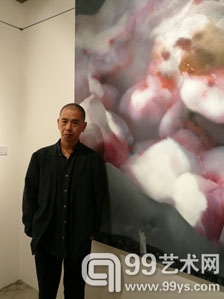

罗发辉

为什么是欲望?

鲁明军:这段时间,我看了所有关于你的评论和访谈,包括你的简历和自述,基本上可以概括为这么几个关键词:欲望、性、身体、玫瑰、大花、性器等,可以说成了你艺术实践的一个主题。但我发现,就这一主题而言,很多评论者都习惯性地将其与社会、政治及文化之间建立某种联系,但实际上,我感觉最核心的还是你个人心理和精神的变化,你自己怎么看这个问题?记得有些访谈里面也有提到,而且实际上在我看来80年代的作品中,好像已经有所暗示?

罗发辉:那个时候其实没今天那么智慧,所谓暗示是一种无奈的真实表象,80年代开始的时候,我最早画一些小稿子,表现自己内心想做的一些事物。“人之初,性本善”,享受雾都山城和江边的氛围,丛山密林的怀抱,一眼望去,长江嘉陵江边上全是南方石木的房屋结构——吊脚楼,稚气十足、尽情地玩,纯属自发地玩耍,无心地细细体味,一切在心灵与情感中潜融默化;你中有我,我中有他,天地人难分彼此,目睹的伤害事件,耳染的情色故事,混沌地浸透他每一个细胞……

鲁明军:有冲动?

罗发辉:父母无力无心像今天这样管教孩子,冲动成了一种天性,许多事在心灵与情感中潜融默化;最终画画成了我成长的助长剂。

鲁明军:我觉得那时候还是非常压抑的,所以转移到画面上以后,依然还是非常的隐晦?

罗发辉:80年代的生存方式,应对方式没有今天那么多样、那么丰富多彩。做任何事情都非常的隐晦、压抑,压力下的抗奋,特别是童年的暴力和恐惧体验,在个体心理学中的意义很深远:无数种杂乱无章的信息、心理和神经反应,因为身心拒绝接受,所以会绕过分析器,像一团团乱麻一样,揉成各种无形而又极不理性的种子,播在完全不抗干扰、嫩芽似的幼小心田里,成为心底深处难解的方程式,又成为“暗地里”控制心态和行为的程序。暴力景象变得相当过敏了:既恐惧又好奇,既觉得刺激又想逃避,长年摆脱不了十分深层的困扰。时间长了,这些“小事情”我们会“忘掉”。它们会淹没在大量“日常的汪洋大海”里。事后的教育和经历可以覆盖它,淡化到人以为沧海一粟、实在微不足道的程度,但是很难把它挖出来、处理它,甚至终生不敢去正视和面对。通观人类的暴力史,这类现象具有人类的共性。尽管大人小孩似乎都是无辜的,但这实在是人格和社会分裂以及暴力的传宗接代!好在我找到一条途径,发泄这种情绪。

鲁明军:我们就谈80年代这幅《飓风下的树》吧,即便有那种暗示,整个画面的基调还是更像“伤痕美术”的基调,这种基调实际上是把很多你自己的体验和想法遮蔽掉了,说好听一点,就是压缩在里面了。

罗发辉:《飓风下的树》现在想来,当时的状态是想证明点什么……截取和妙用偷樑换柱的少儿把戏,用在作品里有种成就感,很多东西让你不是很直接去辨别……是80年代的一种生存状态和生命表现。

鲁明军:直接,横冲直撞。

罗发辉:我擅长那种方式:诠释暗示的信息。着力于生命主题,去挖掘其中的本来。想沟通并截取其中那微妙而强大的力量,玫瑰系列是一证明。内外兼修,先必须入静,自己身心相应地做细致的功夫。做的过程是内外呼应的,把自己对内外的情志感受,提升到形象思维显意识的层次上来,继而外化为画面;借着绘画修理自己,借着自己修理画面,内外互化,直到内外为一、毫无差别,方入禅境一般,道悟人生。至于他人的有感而悟,则仅仅是一种见仁见智的结果。

编辑:admin