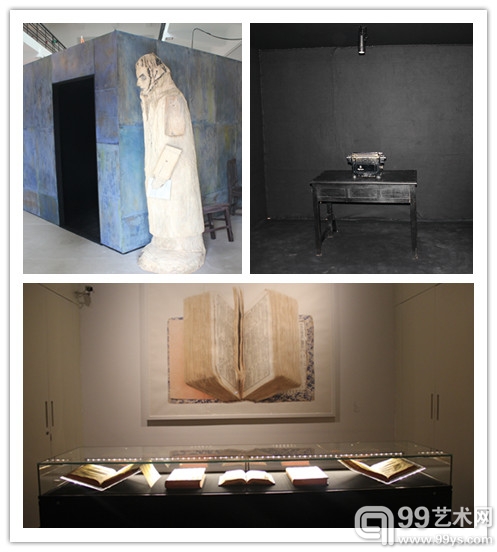

展览现场

“语言的权力与权力的语言”

哲学家福柯与巴特勒都曾出色地阐释,语言是永恒的表演行为,呈现着无数变动不居的权力关系。语言是一系列历史的、社会的、政治的建构,其间包含符号的、编码的、形式的与含义的诸多机制。此次展览中,艺术家将通过编织图像与语词,围绕这些关系提问,例如模糊中国书法与西方书写之间的界限(徐冰),或者激活并颠倒学术文本的客观性与中立性假象(布鲁斯•瑙曼、珍妮•霍泽尔)。艺术作品由此揭示出,虽然人作为主体无法逃离权力关系,却完全可能建立更富创造性的替代程序,通过文本与图像的建构,思考并再现鲜活的存在。

在了解语言重构的无尽过程中,翻译同样是一种可贵的实践。当清朝乾隆帝向法王路易十五赠送十六幅再现其武功征战的素描时,路易十五命人将这些素描转制为铜版画,同时相对于原作,做出形式与阐释上的修改。这两个版本都将在展览中获得视觉呈现,并与当代艺术家赵学兵的画作相呼应。后者在一个极为精细繁复的线条网络中,表现出一百四十个武士。

“化身与变异”

《从手势到语言》质问语言,不仅当其作为观念的代表之时,而且关注当词语在生物或社会的身体中融入、脱离、抑或被驱逐时,一切波动、变形与转换对语言的塑造。由此,路易斯•布尔乔亚、罗伯特•莫里斯、居斯帕•皮诺内、奇奇•史密斯、杨诘苍等艺术家通过素描和版画,表达出身体在建筑体或景观元素中的微妙处境。从创伤到情色的各种状态,从空间的界定到梦境的延伸,作品展示出语言并非现实的注释,而是奇幻之境的触发。

“诗性与空间书写”

语言一旦渗入现实空间,后者即会为之一变……当代艺术家在三维空间中延展书写,完成了兼具批判性与诗性的装置。弗朗索瓦•莫尔莱利用普通长霓虹灯管,从天花板连缀至地面,似乎使抽象的形态即刻成为某种实在,但这种实在并不依赖于物质性的形态,或仿佛未完成的字母在试图寻找自己的形状……马丁•撒拉萨没有选择将字母在空间中视觉化的方式,而是关注迥异的材料间的极端对比(木、金属、毡、声、光),使卡夫卡的名作《审判》中最后一句获得极为感性、又极具批判性的解读。徐冰在美术馆4层至6层的空间里以字母为单位编织出一个震撼人心的空间涡旋,观众则被邀请与画家乔治•布拉克“一道”,试读圣-琼•佩斯的诗作《鸟之维》。让-菲利普•图森在6层展厅设置了一个“阅读/现场”的表演空间:演员坐在一个由视频录像环绕的座椅上(视频中展现的是其它读者),所谓的医学设备模拟展示出阅读时脑部活动的图像。当然,对精神的控制是不可能的……语言拥有无限的可能性。

据悉,此次展览将持续至8月11日。

编辑:张长收