“燕”下面四点通过第五处接缝

《廉颇蔺相如传》的第27和28段纸拼接处,章法松懈、行气不贯。

(一)文字错谬

此卷第197行 “哉”,错成近似“或”字, 但即使是“或”也写错了。《史记》原文为“相如虽驽,独畏廉将军哉?”又,第184行“王”误书“玉”。统观全篇,其他误书漏书之处,皆有所补救处理。例如第83行“相如视秦王无意偿赵城”句,“偿”原误作“还”,点去以后旁补书“偿”。98行“布衣之交”,“之”原误作“不”,未点去而旁补书“之”。110行“臣观大王无意偿赵王城邑”,原脱漏“大王”两字,旁补小字。183行“大夫”原误为“夫大”,旁钩乙之。

“哉”字错谬极为严重,以黄庭坚极高的文化素养而言,写错此字几无可能。退一步说,黄庭坚即使写错了,亦当即时发觉,及时处理,不至于全卷书写完毕尚留此破绽。这或许只能以作伪者“盗亦有道”来解释了。

又,此卷书写之《史记》与通行的文本如中华书局整理本及民国时期商务印书馆百衲本、中华书局四部备要本,文字相异二十余处。如第53至55行“于是王召见,问蔺相如曰”,漏“问”字,文义大谬。又如第143至144行“从径道亡,归璧于赵”,漏“亡”字,亦为严重缺失。其余相异之处则不备述。

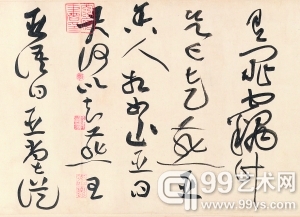

(二)草法误失

这个问题全卷触目皆是。例如:第7行“气”,中间少写两点,可与黄庭坚草书《花气诗帖》中的“气”对照。第40行、48行、50行的“幸”,错成类“牛”字。“幸”草书第一笔当从右向左,然后一竖,则决不会与“牛”相淆。第81行、93行“皆”,第105行 “修”,第178行“毕”,草法皆误失。

第103行、130行的“送”,极草率随意,不成方圆。第20行“恐”,113行、205行“急”,181、191行“辱”,56行“寡”,30行、42行“亡”,均属随心所欲,自我作法,绝无规矩可言。至若153行“欺”,右半部非草非行,失笔失据。172行“绝”,197行“将”,可谓心浮手滑以致不守绳墨。

(三)笔势乖谬

此卷草书出现不少违反正常笔势的字,而黄字决不存在笔势乖谬的毛病。

第47行“质”,右上“斤”的末笔向上挑起;第59行“璧”和86行“璧”,此两字右上部末笔均上挑,而非顺势向下。除了此卷这种情况在其他黄庭坚书法中找不到一例。

第42行“乃”和第133行“乃”,第一笔末尾均由右方向上,大误,当由左方向上出锋。此类笔法在其他确定为黄庭坚真迹的墨迹中皆不误。可参见《史翊正墓志铭稿》第9行第12字“乃”,尺牍《致公言通直执事札》第5行之“及”,尺牍《致天民知命大主簿札》第10行之“及”,《(苏轼)黄州寒食诗帖》黄庭坚跋第6行之“及”。又,第35行“境”的一撇之失同此。

较突出的笔势运行轨迹有问题的字,如第164行“就”,195行“虽”。这些毛病可以归结为不谙笔势、违反书法正常书写规律,实质上暴露出书写者书法技能的欠缺,在书写时以摹拟黄书为目的,追求字的姿态跌宕起伏、左冲右突,速度快捷以炫人耳目,造成了“驰而失范”。

黄庭坚对草书独有心得,他特别强调草书的“左规右矩”,称赞张旭草书“字字入法度中”,他的理论和创作实践是相符合的。此乃作伪者所未尝梦想到的,即便梦想到了,他们又如何能做得到呢?

编辑:陈荷梅