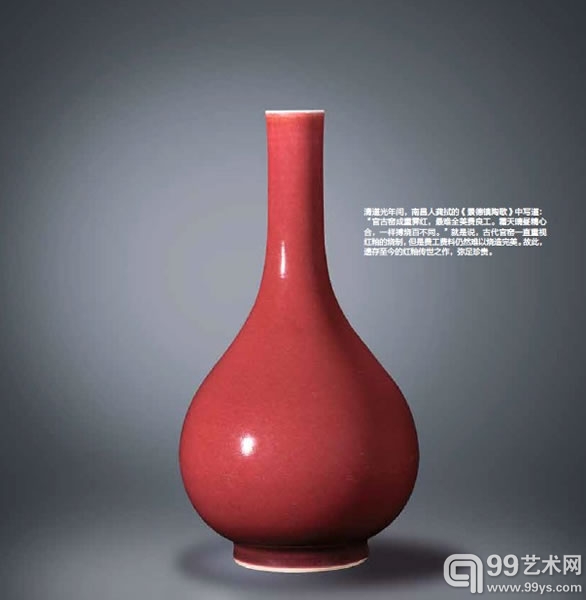

清道光年间,南昌人龚拭的《景德镇陶歌》中写道:“官古窑成重霁红,最难全美费良工。霜天晴昼精心合,一样搏烧百不同。”就是说,古代官窑一直重视红釉的烧制,但是费工费料仍然难以烧造完美。故此,遗存至今的红釉传世之作,弥足珍贵。

红似朝霞 红釉烧成技术难度高

红釉:以氧化铜为主要呈色剂,包括祭红、豇豆红、宝石红、郎窑红、抹红、珊瑚红、胭脂红、粉红、海棠红、矶红、肉红、鲜红、朱红、大红、柿红、盖血红等。

被赞为“傲世绝色”的一件明宣德时期红釉敞口盘,在2013年香港苏富比春季的玫茵堂专拍中,以844万港元被匿名买家端走。此盘器大色佳,胎质细腻,釉面匀净,色泽艳丽如宝石,可谓典型的宣德红釉大盘。

为什么直径22厘米的红釉盘就算是大器?殊不知,这种匀净的红釉,实在太难烧成了。红釉是以氧化铜作呈色剂,因氧化铜在高温下极易挥发,稍有差异就会出现深浅不同的色调,因而成品合格率极少。遗存至今的永乐、宣德时期红釉传世之作,一般都是经过挑选、供宫廷专用的精品,弥足珍贵。

说起这种高温铜红釉器,始烧于元代景德镇,至明永乐、宣德年间,至臻成熟。此釉色又称“祭红”,因烧成技术极难掌握,遂有“千窑一宝”的说法。清道光年间,南昌人龚拭的《景德镇陶歌》中写道:“官古窑成重霁红,最难全美费良工。霜天晴昼精心合,一样搏烧百不同。”就是说,古代官窑一直重视红釉的烧制,但是费工费料仍然难以烧造完美。不管晴天雨天,陶瓷工匠们精心劳作,无奈烧出的红色却总是深浅不一!

这件红釉大盘的口沿,并不是红色,而是纯净的白釉边线,就像油灯的灯草芯(用棉花搓成的细绳),所以这条白线俗称“灯草边”或“灯草口”。是古人刻意设计的吗?非也。它是窑变中自然形成的。高温下,口沿处的釉料熔融,铜红釉向下流动而露出白色的胎骨,正好作为瓷器的简洁装饰。

宣德以后,铜红釉料几尽弃用,直至康熙一朝。康熙皇帝醉心自然科学,也许因此积极复兴失传已久的铜红釉色。同朝,又在此基础上,创烧新色,如康熙朝特有的豇豆红。

豇豆红釉是康熙晚期,江西巡抚郎廷极督窑景德镇御窑厂期间,在模仿明宣德时期“祭红”的基础上生产的高温红釉瓷器品种之一。郎廷极还创烧出另一著名色釉,就是以他自己姓氏命名的“郎红”。这种郎红,釉色鲜紫,酷似牛血,所以法国藏家称之为“牛血红”。由于烧制难度很大,以至于后来出现了“若要穷,烧郎红”的说法。比郎红更难搞定的,就是豇豆红。

豇豆红釉以其类似豇豆皮的丰润色泽而得名。因仿若美人面颊的娇艳殷红,也有“桃红片”和“美人醉”的别称。传世的豇豆红以小件居多,且器底都有“大清康熙年制”三行六字楷书官窑款,主要是康熙宫廷所用的文房清玩。如以菊瓣瓶、柳叶瓶、莱菔尊、蟠龙瓶、镗锣洗、太白尊、苹果尊、印泥盒组成的著名“八大码”套组。

稍晚雍正时期烧制的豇豆红,颜色灰暗,都属不成功之作,故雍正之后不再烧制。由于其烧成困难,从创烧到停烧时间短,且又是康熙宫廷御用品,故而流传下来的器物很少,成为高温铜红釉瓷器中最为名贵的一种。在玫茵堂2011年苏富比春拍专场中,就有一套康熙豇豆红釉文房七件套组,因个别器型格外稀有,能集齐各瓶尊成套,现在几乎不太可能了。

雍正一朝虽然没能传承豇豆红的烧制,但是对胭脂红釉的发扬,令人啧啧。胭脂红本为珐琅彩料之一,康熙末年始见单色釉器,以贵重的黄金为着色剂,用吹釉之法施釉,经800℃低温烘烧而成,其色如仕女化妆所用的胭脂,所以得名。清末民初陈浏所著《陶雅》一书中,形容胭脂红釉,贵气又漂亮,匀净明艳,连紫水晶也没有其鲜妍,连玫瑰花都没有其娇丽。在中国嘉德2011年春拍中,一件清雍正胭脂红釉碗,极好地诠释了古人此言不虚。这件色泽娇嫩欲滴的小碗,直径只有9.2厘米,竟取得529万元的成交佳绩。

编辑:江兵