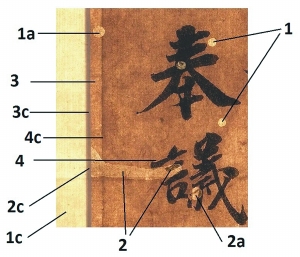

①由透视影像看到的破洞光暗能判断纸张层数

①由透视影像看到的破洞光暗能判断纸张层数

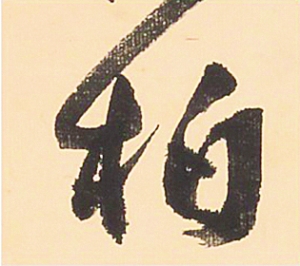

②叶恭绰《行书王安石咏竹诗》中一个“柏”字

②叶恭绰《行书王安石咏竹诗》中一个“柏”字

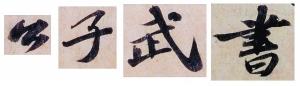

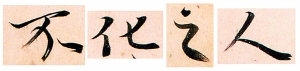

③取自《题王诜诗帖》四字的精细图像

③取自《题王诜诗帖》四字的精细图像

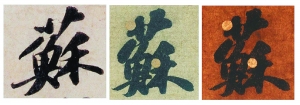

④“苏”字,取自《题王诜诗帖》(左),取自北京招待会发布的《功甫帖》(中)与透视影像(右)

④“苏”字,取自《题王诜诗帖》(左),取自北京招待会发布的《功甫帖》(中)与透视影像(右)

⑤透视影像在两笔相交处墨色色泽变化最大,如“甫”字(左为正影,中为透视影像),右为许汉卿在拍品裱边题“坡僊”二字,墨色变化也相当清晰。

⑤透视影像在两笔相交处墨色色泽变化最大,如“甫”字(左为正影,中为透视影像),右为许汉卿在拍品裱边题“坡僊”二字,墨色变化也相当清晰。

⑥六字取自网上流传图像,上排三字是苏轼《天际乌云帖》。下左出自黄庭坚《松风阁诗》及米芾墨帖。每字大小与书写材料皆异,真伪勿论,在质素不高的影像中墨色变化仍甚易见。

⑥六字取自网上流传图像,上排三字是苏轼《天际乌云帖》。下左出自黄庭坚《松风阁诗》及米芾墨帖。每字大小与书写材料皆异,真伪勿论,在质素不高的影像中墨色变化仍甚易见。

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

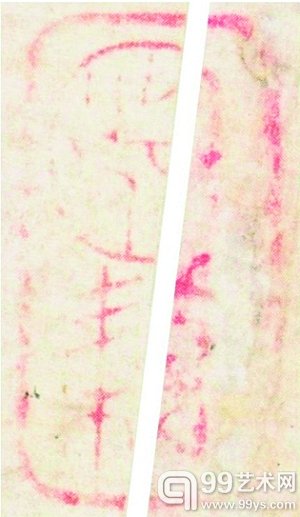

⑧“图耤”两半印都钤歪(最上),把印扭转7°才见四边平正(上数第二)。透视影像(最下)见帖左缘半印部位上、中、下三处光度特暗,显示加了补纸补浆,或落浆糊特重,正影图像(倒数第二)隐约见一垂直细线有如接纸缝,右方横纸纹至此线而止,线左纸纹难辨。

⑧“图耤”两半印都钤歪(最上),把印扭转7°才见四边平正(上数第二)。透视影像(最下)见帖左缘半印部位上、中、下三处光度特暗,显示加了补纸补浆,或落浆糊特重,正影图像(倒数第二)隐约见一垂直细线有如接纸缝,右方横纸纹至此线而止,线左纸纹难辨。

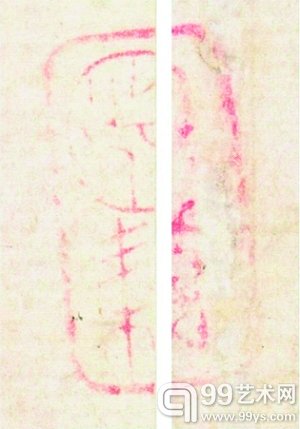

⑦左起首为朱绍良君文中提供的“义阳”“世家”两半印,取自北宋徐铉《私诚帖》,但左右二半的位置和角度没对准,第二图把左半右扭2°右半左扭1°,上缘对齐,左右缘垂直,横划平行,大致还回原貎。“义”字的七横划有如量尺上的刻度,可以测量同印“世”字两长划位置:上划稍低于“义”字第一横,下划在“义”字第六、七横间,在“家”字顶点加一黑横线对正第七横�

⑦左起首为朱绍良君文中提供的“义阳”“世家”两半印,取自北宋徐铉《私诚帖》,但左右二半的位置和角度没对准,第二图把左半右扭2°右半左扭1°,上缘对齐,左右缘垂直,横划平行,大致还回原貎。“义”字的七横划有如量尺上的刻度,可以测量同印“世”字两长划位置:上划稍低于“义”字第一横,下划在“义”字第六、七横间,在“家”字顶点加一黑横线对正第七横�

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

《功甫帖》的一些科学辨证问题

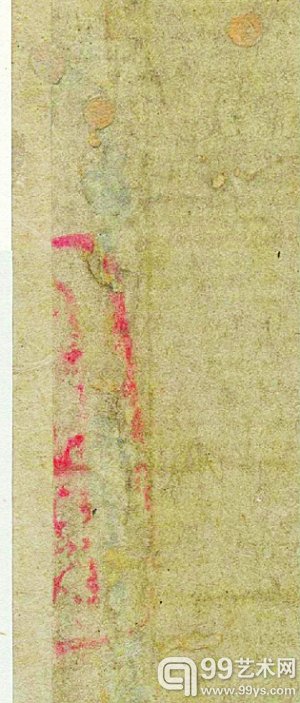

⑨把透视影像(下)作简单电脑处理,消灭所有字印,再把光洞变成黑点(上),清楚看到二纸间洞形和位置全不对应。

⑨把透视影像(下)作简单电脑处理,消灭所有字印,再把光洞变成黑点(上),清楚看到二纸间洞形和位置全不对应。

⑩元代陆继善以“双钩填廓”重摹的唐摹本《兰亭序》中的四字

⑩元代陆继善以“双钩填廓”重摹的唐摹本《兰亭序》中的四字

11 “甫”字,左出自苏富比拍品,中出自《安刻》,右出自《景苏园帖》

11 “甫”字,左出自苏富比拍品,中出自《安刻》,右出自《景苏园帖》

量度和观察

最容易量度的莫如纸张尺寸,拍卖图目记录《功甫帖》本纸27.9cm×9.5cm,李佐贤《书画鉴影》卷十记《苏米翰札》册中此帖“札高一尺二寸、宽四寸”,书首注明“用汉建初铜尺,扺今成衣尺六寸八分”,清朝裁衣尺=35.3cm,换算李用铜尺1寸=2.40cm,与1956年长沙雷家嘴东汉墓出土铜尺1寸=2.34cm足够接近,以后者为准,宽4寸=9.36cm,高12寸=28.07cm,各与拍品数字相比,符合正常量度误差,副纸翁题文字虽与李氏所录有别,不能用以否定本纸,可暂定为同物,继续作其他检测。

林霄君测量拍品纸张厚度,报告称《功甫帖》本纸部分连底纸约0.24mm,另三纸则在0.17-0.21mm间,因而断定本纸“偏厚……不适合钩摹或者映写”,这论点犯了多重严重错误。旧帖重装时底面间会保留一层或更多的托纸,因为原作或补破会留墨在托纸上,不会随便脱去,林君拍摄透光影像清楚看到破纸补墨,所测厚度肯定包括了若干厚度不详的旧托纸,当然就不能由此判断面纸的厚薄了。就算本纸的确较厚,也不能由此比较透光性,例如做窗用的玻璃比纸厚得多,玻璃窗是否会透光不如纸窗呢?即使同厚的玻璃,杂质略异,色泽和折光系数不同可令透光度大异,看看各种玻璃酒瓶就明白了,把玻璃研磨成粉状,透光性又不同了,不同材料是绝不能单凭厚度估计透光性的,纸张是复合材料,透光性与复合成分有关,更不能凭厚度判断。纸层间糨糊的透光性不能忽略。旧浆旧纸吸收空气中杂质会逐渐变色,作伪者也会染色似旧,所以从拍品现状说原纸不适合作影写是全无常识基础的。正确的透光度可由林君在北京招待会发布的影像辨析。

不懂物理的人凭直觉亦知道每一张纸有不同的透光度,重叠时每加一纸透光度就减弱一级,每级大小不同(Beer-LambertLaw),按这常识,由图①破洞光暗可辨别最少四层纸张,光由底纸背后透入分四级减弱:

1.新裱的完整底纸,其上旧纸有不少圆洞,由两小圆洞可见底纸光度#1;

2.加了一层旧托纸,上有补笔,由横破长洞可见光度#2,低于圆洞#1;

3.再加一层更旧的托纸,由长洞上方纸边未破处可见光度#3,低于长洞#2;

4.最后加书写的面纸,所以光度#4低于旧托纸#3。

还要注意无补笔的圆洞#1a光度略低于#1,有补笔的圆洞#2a光度略高于#2,所以在#1、#2二纸间可能还有其他填补或污染。面纸的透光度要由纸前纸后光度比例(#4:#3)估计,这差别并不大,还包括了一层糨糊,糨糊厚薄对透光性影响可以大于纸张,所以纸边#4c浆厚处呈现暗线,新裱纸边#2c、#3c光度最低是由于落浆最重,少一两层纸也不察分别,由此而知图①中面纸部位#4光度低是因为包括了托纸及糨糊各三层,原纸透光性并不弱,透视影摹绝不会困难,只要懂得分别控制纸前反光和纸后光源强弱即可,是否摹写必须由墨色细察端倪。

透视影像对判断书写是否自然甚有助力,但得先了解书写墨色变化的科学原理才能识别何谓“自然”。

纸张吸收水墨是毛细管现象,速率视乎毛孔大小和纸、墨、空气三界面间的表面张力,墨初触纸时吸收最快,逐渐减慢,有如煞车减速,原理在百年前已大致明白,早经实验一再证明,简单解释是水墨本身有流动阻力,纸内水墨愈多阻力愈大,流动也就愈慢了。重点是若用相同的纸墨,就有相同的吸收速率特性,行笔起落有轻重快慢节奏,墨色就产生“自然”变化,慢笔时纸吸墨多,快时吸墨少,因而行笔转折按提的迅时动态可由墨色变化观察,一般书法作品不需用透视方法亦可见。图②是叶恭绰(1881-1968)《行书王安石咏竹诗》中一个“柏”字,拖笔起首处墨薄可见纸纹,转折慢行即变厚,左旁“木”字按笔处更慢,薄纸吸墨至饱和而散化,右旁“白”字末横钩上提再下点也见轻重浓淡分明,书写精神动作通过墨彩表现,栩栩如生,此所谓“神采”。

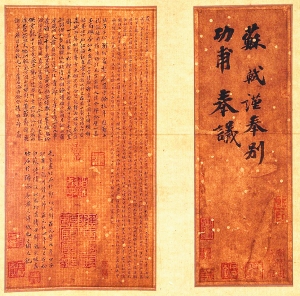

苏轼书品用墨偏浓,所以墨薄处色亦不淡,视觉上深浅对比较弱,印刷品图片会看不出,但由原作或直接拍摄的影像是不难察觉的。

图③四字取自《题王诜诗帖》精细图像,数年前得北京故宫提供,只要把电脑显示屏光度和视线角度调正,“公”字一笔内墨色层次也可以看到,另三字笔间字间深浅变化更容易识别,但在故宫出版的画册中则不易辨,深浅色泽层次失准是画册一大弱点,影像多经一重处理程序就多一分失真,印刷品光暗比例大约只到百比一,摄影机和显示屏则可到千比一,但仍不如人眼灵敏。在阳光下拍照,人面上阴影在打印照片中乌黑不辨,但当场眼看清晰,就是此故。

图④左方“苏”字亦取自《题王诜诗帖》,右上角短撇尽处提笔墨薄可见纸纹,“禾”部末笔作长点回收,两端墨色稍薄于收笔余墨处。字内各笔亦有深浅差别,例如“鱼”部细笔长划色泽最淡,粗撇由浓变淡。同图中,右是北京招待会发布的《功甫帖》“苏”字图像,摄影机性能比故宫更高,但同大正影和透视都难察一笔内变化,且全文九字一律深黑,显示吸墨饱满,却又甚少散化,明白上述科学原理就知道书写时速度必又稳又慢,笔亦小心保持狭窄干湿范围。幼时摹帖学字就是这样,为求形似,必逐笔缓写,每笔只蘸一点墨,不干不化,用透光照视也没多少墨色变化,苏轼行书可会有此写法?

林君文中的透视影像色泽变化最大是在两笔相交处墨色最深,图⑤“甫”字最为明显,横划直竖深浅相约,即墨的浓度一致,交笔处最多亦不至加倍,因为一笔后毛孔已大部分填了墨,第二笔吸墨量必少于第一笔,以此为量度标准就知道没交笔的地方墨的浓度变化不到一倍,亦即快慢轻重变化微弱,要放大多倍才能见,写篆书求稳,但行书讲究兔起鹘落的动感,墨色变化岂能像篆书呢?图⑤中“坡僊”二字为许汉卿在拍品裱边题字,墨色变化也相当清晰。若用墨极浓,色泽变化可以难察,因为墨最薄处或已乌不透光,这种情况在年代不远的作品中有见,但交笔处墨厚亦当不能更黑。

宋元作品每次重装淹水,自必减损墨色,一般不用背光透视也可见到自然变化,高水平旧伪亦然。

图⑥六字特意取网上流传质素参差图像,上排三字是苏轼《天际乌云帖》,为翁方纲所宝,真实性有争议,徐公定为伪。下左是黄庭坚大字《松风阁诗》,中是米芾小字《太后挽词》,右是米书绢本《蜀素帖》,与《题王诜诗帖》同列为国宝级作品,每字大小与书写材料皆异,真伪勿论,在质素不高的影像中墨色变化仍甚易见。

林文称“如果会写字的读者愿意尝试,用较不吸墨的纸,再用淡墨临摹《功甫帖》,会发现墨迹的浓淡部位与下面的背光照一致”,但问题不在浓淡部位而是在变化强弱有无大家行书的动感。中国书画历来讲求气韵,意思是结构组织连贯如一气呵成,色泽变化出于落笔轻重徐疾,有如音乐韵律。一般人临摹只能追求静态形似,墨色动态是最难模仿的,即使不习书法的人看图②的一个“柏”字也能想象。所以“形体相似、气韵不畅”是一般临摹的迹象,逐笔缓写,笔势不连贯、无节奏,墨色自必呆滞,视觉上“缺乏立体感”,有如学弹琴功力未够就会断断续续,强弱和节拍不对,不学音乐的人也能听出。

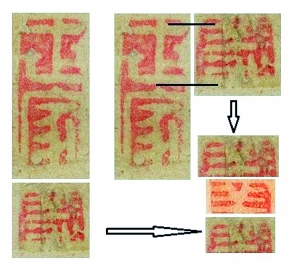

拍品九字若为伪摹,本纸上的收藏印亦必有弊,所以正反两方对各清朝大家藏印争论热烈,但这些印章年代已在原作后六七百年,不论真伪,说服力也不大,况且流传广泛,摹制也不难,最重要的仍是最早期的四半残印。正方相信帖右缘“世家”半印与左下角残印同来自一宋代“义阳世家”藏印,这是可以用简单技巧辨别的。图⑦左起首为朱绍良君文中提供的“义阳”“世家”两半印,取自北宋徐铉《私诚帖》,但左右二半的位置和角度没对准,第二图把左半右扭2°右半左扭1°,上缘对齐,左右缘垂直,横划平行,大致还回原貎。“义”字的七横划有如量尺上的刻度,可以测量同印“世”字两长划位置:上划稍低于“义”字第一横,下划在“义”字第六、七横间,在“家”字顶点加一黑横线对正第七横。图7右半二图是拍品残印三字,取自北京招待会发布PPT文档同页,一图将“世家”、“义”直列,另一作横排如宋印,各图相对大小已调节至“世”字同大,但横直排列二图中“义”字竟大小不同。比对拍卖图目封面可确定拍品“义”字符合横排图,宽于直列图。连宋印三“义”字各取“羊”头直挂而下,显示拍品“义”字比宋印及直列“义”字纵横均超出20%,与“世家”半印不能对合:拍品“义”字第六、七横虽已损,仍可见“世”字上横稍低于第一横,在“家”字顶加黑横线只大约对到第六横,不可能如宋印对到第七横。按翁方纲描述:“后下角一印白文,似极大之印,只露右上一角,似‘义’字”,作伪者或以宋印为蓝本将“义”字放大,以求符合。不知何故,北京招待会图片将之缩回,又列在“世家”下,不察者会误以为二残印等宽对合如“义阳世家”印,其实绝无可能:超出20%不符翁氏“似极大之印”的形容,若置列“世家”半印下,差别有如图⑦右直挂三“羊”头,人人可见。

另两方残印在左右纸边,真伪亦有所争论,但一致认同两半印源出一印,合并可略辨印文为“图耤”二字。奇怪的是两半印都钤歪,图⑧中把印扭转7°才见四边平正,书画钤印略歪一两度很普遍,例如图⑦中“义阳”半印歪2°“世家”半印歪1°,这是正常的范围,但鲜见有歪至7°的,前后两次斜度相同就更不寻常了,同歪7°而完全对合的两半印有多少他例?北京招待会发布图像提供了一些线索。

图⑧透视影像见帖左缘半印部位上、中、下三处光度特暗,显示加了补纸补浆,或落糨糊特重,正影图像隐约见一垂直细线有如接纸缝,右方横纸纹至此线而止,线左纸纹难辨。最简单的解释是作伪者所用旧纸右方原有全印,割去一半移接到左边,只在割口损失一狭条。当然一切全属偶合亦有可能,但可能性会有多少?一千个骑缝印有几个会打歪7°?何况连续两次斜度相同、两半完全对合而无半分重叠?这种古怪的反常现象往往是作伪者故意留下的标记,如无特别原因,不能轻信。

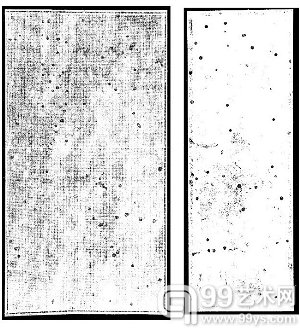

拍品本纸上的反常现象除印章之外还包括纸上大量的圆形小洞,图⑨透视影像显示旁配翁题一纸圆洞更多,总数过百,翁题于1790年而许汉卿重装于1953年,所以二纸上这些破洞产生于此期间,年代不算久远,产生原因不详,在近两百年的作品中鲜见。一般书画纸张破洞岀于虫蛀,但虫蛀由外入内,穿越多纸,连接两页的洞形和位置必有若干对应关联,翁题一纸许汉卿称“副页”,李佐贤称“后另页”,所以与苏帖可以是一开两页或同册中的连接二开,图⑨把透视影像作简单电脑处理,消灭所有字印,再把光洞变成黑点,清楚看到二纸间洞形和位置全不对应,蛀虫岂能只蚀穿苏帖三层旧纸而无一洞穿到对页或后页的翁题呢?同纸内每洞孤立,蛀虫又如何爬到纸中过百不相连之处?林霄君对这些破洞作了非常奇妙的解释,称南方虫蛀横向的长洞,北方虫钻圆洞,但未说明“北虫”“南虫”是什么虫,每洞孤立如何行动蔓延繁殖?蛀蚀如何能分辨上下左右或长形圆形?这些神化之说作者没提供科学根据,读者可不必理会。常人凭直觉作简单推测,这些破洞可以理解是作伪者把纸张做旧惑人的手法,例如喷一些酸液把纸张腐蚀,或喷糖水招引虫蚁咬食,小水点在空中自成球形,落到纸上自然近圆形,而且大小相约,如旧日熨衣服用喷水器,水点落到衣上也有同样特征。

编辑:江兵