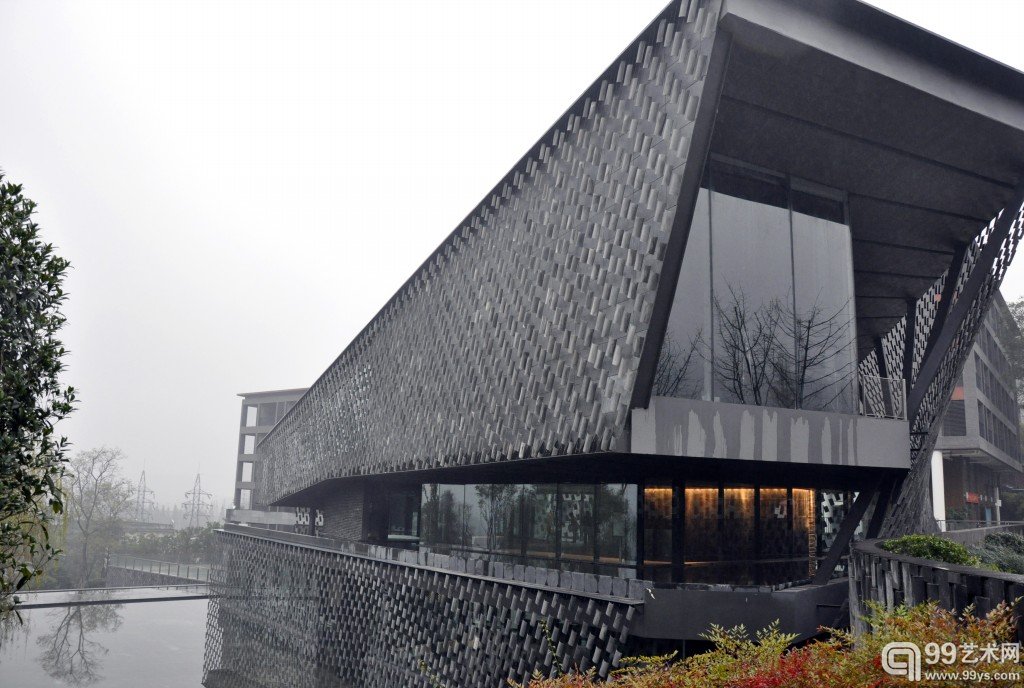

位于成都市新津县千年老君山下的“知•美术馆”,距成都市区30多公里,由日本著名建筑师隈研吾(Kengo Kuma)设计,总建筑面积为2353平米。老君山是四川著名道观,每年农历二月十五会举行盛大庙会。从美术馆顺着通向老君山的路,上下山约要一个多小时。

在这一项目中,隈研吾把握道教、艺术、文化的主脉,通过水来衔接天与地,让建筑与自然有机地结合在一起。整座“知•美术馆”含蓄、内敛,富有禅意,将水的意境和中国传统建筑元素“瓦”相连接,灵动的水与稳定的瓦片形成动静结合的格局,最终呈现出动静相宜的状态:整个建筑物外形既有流畅的动感,又有含蓄内敛的气质。

整个知·美术馆共四层。1F可展示空间较小,仅40㎡,可供摆放一些常设雕塑作品。1-2F楼梯走道墙面设计了挂钩,可作为展线,考虑到过道相对狭窄,或会优先选择展示馆藏或常设作品。

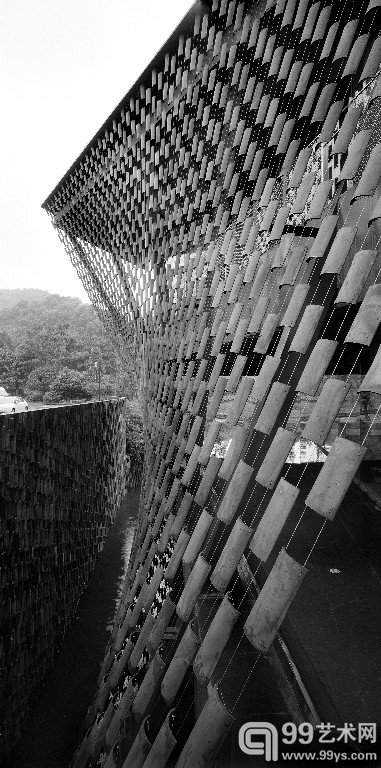

作为著名建筑师,隈研吾的建筑设计理论最重要的是“让建筑消失”。通常他让建筑消失的方式就是与自然融合,与自然融合的关键词是自然材料、建筑块面、缝隙。在知美术馆这些主要体现在五个地方,分别是外墙的瓦片,B1-2F的临水区域、茶室及建筑块面之间的“隙间”,以及螺旋式上升的结构。

隈研吾通过美术馆建筑本身的空间和展厅,体现了道教的理念。其中表现的第一点是:瓦片。

外立面的瓦片用当地材料和传统工法制成,表达对传统的尊崇,并强调自然和平衡。瓦片用特殊材料的绳线串联悬挂,漂浮在空中,这种方式既可以使它的重量得到释放,并且可以使室内获得更多光线。这样一来,整个建筑的外立面元素仿佛都是透气会呼吸的,美术馆也和其周围的大自然融为一体。从二楼开始即可享受到窗外美不胜收的老君山景观。直接的阳光被外立面的瓦片过滤成块,使得建筑内部覆盖着柔和的光线和星星点点的阴影。

2F可展示空间20㎡。主要包括两个区域:观众休息区和茶室。茶室所设置的区域几乎是被瓦片在光线下的倒影与水面包围,以此来增强茶室宁心静气的效果;

通过在负一楼、一楼、二楼三个楼层设置水面,以水面衔接天和地,达到天、地、水相融的境界。

隈研吾在“隙间”的处理上颇具匠心。所谓“隙间”,隈研吾认为,物与物挤在一起、没有缝隙的状态,不仅仅会显得透不过气,更重要的是难以应对环境、状态以及使用方法的变化。如何在建筑中酝酿出隙间,是隈研吾目前最重视的一点。20世纪为了追求强度和精度,建筑放弃了隙间,最终令其难以适应社会和生活的变化,变得脆弱、不自由。隈研吾用石头、木材和竹子在留出隙间的前提下打造建筑本身,希冀发现建筑的全新可能性,打造拥有隙间的建筑,令建筑重获自由。

2-3F墙面展线为35m×H3.4m。从负一层往上,整个展览空间呈现出从黑暗到光明的螺旋式上升格局。从负一层几乎完全依赖室内照明,逐层上升,越来越亮的自然光线提醒着自然所带来的变化。这个构造让人联想起唯物主义的历史观和道家的轮回观念:历史究竟是螺旋式上升还是圆周式旋转的呢?

负一层是整个美术馆室内展厅最大,同时也是可使用展示面积最大的楼层,其中可展示空间约500㎡;墙面展线约100m,中间可增加临时展墙。3F为约250㎡的报告厅,可容纳约160人,可进行讲座、论坛、电影放映及小型音乐、剧场、舞蹈演出等活动。中空区域从负一层至2F,约17m高,可以吊装悬挂大型装置或雕塑作品。这样尺寸的中空在国内美术馆中算得上罕见。美术馆室外面积较大,约1000㎡,可用于展示装置雕塑等作品。展厅内的家具是根据建筑同时设计制作的,共制作了3套,分别位于一、二、三层观众休息区。美术馆VI系统由原研哉担任董事长的日本设计中心(Nippon Design Center, Inc.)设计,主要是将外立面的瓦片加以变形设计而成。

知•美术馆由花样年控股集团有限公司投资兴建。之所以取名“知·美术馆”,是希望它能传递知性与智慧,以此表达花样年对生活和艺术的理解。整个美术馆投资3800万元,于2011年12月建成。除知·美术馆外,目前花样年于成都市区还在筹建位于购物中心的潮·美术馆以及福·美术馆。

知·美术馆的定位为:当代艺术和东方艺术收藏、展示、鉴赏、研究、沙龙聚会、学术研讨与交流的空间,以国内外知名艺术家、评论家组成的艺术顾问团为支撑的专业性、学术性较强的涵盖教育、互动、服务等功能的多元艺文平台。

一个合格的美术馆必须具备充分的公共教育和公共审美功能,知·美术馆将其核心受众放在文化艺术领域的专家、学者、艺术家、鉴赏家以及致力于收藏投资领域的国内外机构与艺术爱好者上,希望逐步实现美术馆的公共艺术教育及推广功能。

编辑:孙毅