【99专访】听王劲松讲述他的90年代

0条评论

2015-02-12 13:27:48 来源:99艺术网 作者:王胤

走世界后该放就放 不断尝试、不愿做无聊的事

99艺术网:目前在现在画廊做的“90年代”的作品展,向我们呈现了一个既熟悉又陌生的王劲松,也看到您在“90年代”就已经以各种媒介进行创作,丝毫不逊于当今艺术界的尝试和探索,那个时候为什么会进行如此多样化的尝试?

王劲松:1990年,我和宋永红两个人在隆福寺北京当代艺术馆举办双个展。当时与邵大箴、栗宪庭、郎绍君、范迪安、易英、周彦、黄笃等一起召开了“新形象艺术研讨会”;到1991年的时候,我跟宋永红作为“唯二”的非央美出身的艺术家参加了“新生代艺术展”,那个展览挺轰动的;1992年的时候参加广州双年展(中国第一个艺术双年展),竟然获了一个奖,不小心混进了油画界。之所以说不小心,因为我是国画系毕业的,那时我都是在纸上尝试,但总保存不住,后来就尝试在画布上画。紧接着1993年陆续参加两个大型展览,一个是“后89中国当代艺术展”,另一个是在德国柏林世界文化宫举办的“中国前卫艺术展”。

那时候我作品被全部买走,拿到几万美金,然后借这个机会出国旅游,转了德国、法国很多城市的博物馆,脑袋就懵了,原来还有那么多艺术形式和观念,回来我就不画了。也觉得画得重复的话,自己感觉不舒服,就开始尝试各种装置、行为,一直到1996年《标准家庭》做出来,才缓过来,陆陆续续做了几件摄影作品。

我觉得主要是思路打开了,内心想说的话会有很多方法可用,不同的材质、不同的材料、不同的方式会有更强烈的感觉。比如我的《标准家庭》,本来最早是用摄影收集资料画画用,拍了大量的照片贴在墙上,我一看摄影更好,更狠,所以我就完全用摄影来做。

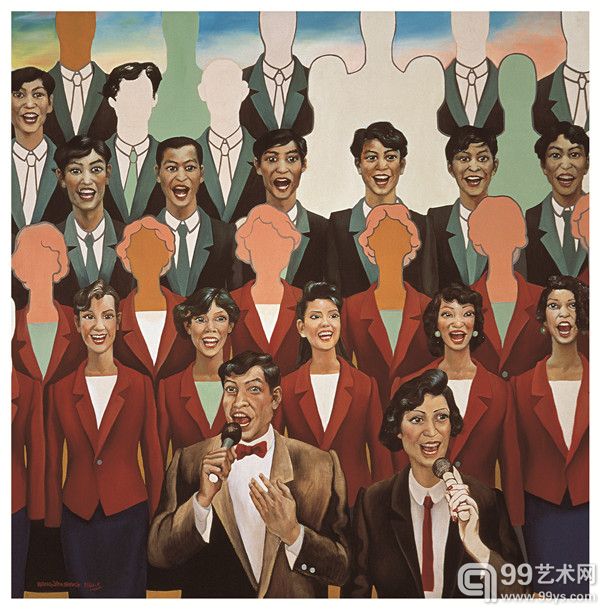

《标准家庭》之前《大合唱》那批画的时候是设身处地有一种直觉去做的,看到大世界回来再做那种东西有点儿故意、矫情,那个时期的感觉已经表现完了,再去做就特别无聊。回来之后有很多思路,但是那个时候又不敢判断到底是不是好的,因为那个时候没人关注,也没有人评判。这次展览里的都是那个时候我做的思考,挑了一部分,展示一下最空白的那一段时间的想法,包括我那时做行为设计了很多非常强烈的方案,冲击力非常强,很有挑战性。

反正陆陆续续什么都做,包括装置也尝试,有一对儿叫《光荣与梦想》的小模特头就是当时的一个装置,当时是设计了一部分,这次又恢复了一下。《光荣与梦想》也是一个电影的名字,我做行为的时候那个头就是剪了个癞瓜头。人一被抓进监狱就会把你的头发剪短。模特头、镜子、花,有一种审视自己的感觉,里面是消毒粉和消毒水,下边是马桶盖,材料带有一种强烈的隐喻。不同的人有不同的想法,那个时候展过一次,包括宋冬我们一起在朱金石家里做的一个展览,这个比较成形,就恢复展了一下,当时还做过其他作品,进行了各种尝试。

《大合唱》布上油画 150×150cm 1991 王劲松

99艺术网:您1989年开始正式搞创作,最早得到认可和引起注意的是各种以“大”为前缀的系列油画作品,强调一种个体在集体中的自在和主观意识的反抗情绪,也因此被老栗归为玩世现实主义,名为 “大”集体,却实在是强调“小”个体,同时期也有一些艺术家强调这种观念,您以为自己的切入点有哪些特殊性?

王劲松:那个时期创作了系列的这种具有舞台性的作品,因为我觉得有一种戏剧性的场面在里面可能会有一些冲突,那时候人的精神面貌有一种莫名其妙的、很难判断的特质,所以比较苍白,每一个主题是背景和人物之间这种搭配的关系。

我对待每张画都是想得比较完全,不是说要一批作品来证明。所以相对来说每一幅画都比较独立,我基本上没有太重复的,每一个作品都有单独的含义,这也跟生活经历、社会环境、政治气氛相关。我是带有一种社会责任感的,想传达给别人之后引起更多关注,而不是反讽。如果以后做回顾展会比较丰富,各种各样都有,所以有一个历程。

99艺术网:其实在那个时期,业界及市场刚刚开始对您的油画作品产生了一定认可,一般艺术家都不会轻易更换题材,更别提是把媒介都换了,而且还是几乎很少参展也没什么市场的摄影,走出这一步确实需要勇气,当时怎么想的?

王劲松:等于把自己的生路断了。90年代我们在一块玩儿的像曾梵志、方力钧、刘炜、宋永红等经常在一起喝酒,他们都坚持下来了。不过,我当时也有工作,也没太想过这方面。主要是不想再重复自己觉得已经没有感觉的事情。

编辑:王胤

相关新闻

0条评论

评论