艺术家、中国美术学院院长许江认为,肯特里奇的“第三世界因素”,是如此吸引中国艺术家的主要原因。但肯氏是白人殖民者的后代,还被皇室封了爵士,只是在用第三世界因素,怎么用的,我们下面将看到。他将第三世界因素用得很解放很颠覆吗?

许江又说到,肯氏驾轻就熟地用“剪影”、“水墨”和“皮影”来表达当代大地政治的主题,让中国艺术家艳羡。还说肯氏的“笔的表现力”和对“图与文的张力”的充分利用,以及在画面上“文字与图形的阅读有两条线束”各有发展,是他格外吸引中国艺术圈的原因。那如果我们说,他来中国展出,是主动动用了这些中国元素来与中国观众互动,就像歪果仁现学几句汉语来讨好主人的呢?

许江还说到肯氏作品保有“印刷诞生年代般的品质”,是“冲出印刷之圈”的漂亮行动。这个判断除有点怀旧外,在这个数码时代,也不算什么表扬了:肯氏作品具有“印刷诞生年代”才有的那种画功、画质、画意?让我们假设肯氏的确有这种画功,那么,我们说说,这种“古意”在今天还值得我们追求吗?

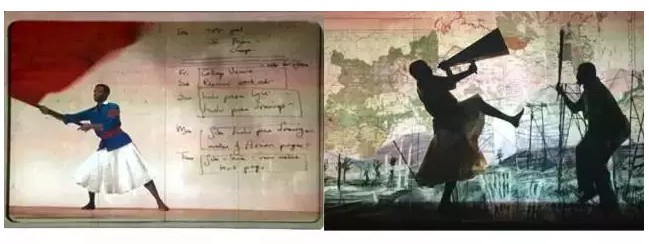

肯特里奇自己说,他想从鲁迅到革命样板戏这条线束来表达中国与他个人的“联系”。那么,我们可以说,他的将中国的样板戏格式拉到他的个人艺术图谱中的做法,是很保守的行为。他将样板戏当作了重新登记其艺术文本编目的一种手段,是收买、收服和吞并了样板戏这样一种交给人民去做艺术的激进姿态,关进他的笔记本。这是很多中国当代艺术家们最愿意看到的:革命行动变成投机倒把,革命符号被卖入艺术市场,王广义从中弄到了最多的钱。样板戏被肯特里奇驯服,成为动画和笔记,重新又“好看”了,也能卖得皆大欢喜了,是这么个事吧?

William Kentridge: Notes Towards a Model Opera 2015UCCA现场,

在访谈中,肯特里奇拿自己的格外被中国艺术圈待见,比成莎士比亚的在异国文化中仍受欢迎。他觉得他能理解中国艺术家对他的附会。他同时建议,在国际艺术场里,一个艺术家应具备这种莎士比亚式的面对转译\想象\误读和共鸣时的“灵活性”,就能得到他在中国得到的这种待遇。具体可能是指莎士比亚的老拿意大利和希腊当他的场景,其实他都不是很了解那些地方,但仍被热捧。肯特里奇在中国受欢迎的程度,如果与莎士比亚在中国受欢迎的性质一样,那么,他对中国当代艺术的影响,显然也就太“安全”、太“卫生”啦。

他同时强调,他做作品主要是想表达他“自己和人类的局限性”,探讨“如何改变”这种状况,而不是直接去对这个现实和世界发言。这些“海报和标语是给自己做的”。当然,他又认为,“关注外部世界”,是艺术现代主义的一个重要方向,他还是很在乎这种作品与改造世界之间的直接关联的。他如何来发扬现代主义艺术的改造劲头的呢?

编辑:江兵