1933年3月傅抱石在徐悲鸿的推荐下赴日留学,入东京帝国美术学院,师从美术史学泰斗金原省吾,从翻译金原省吾的《唐代之绘画》和《宋代之绘画》人手,开始了对中国绘画史的更为专业和系统的研究。这一时期,傅抱石完成《论顾恺之至荆浩山水画史问题》、《中国绘画理论》和《论秦汉诸美术与西方之关系》的研究和写作,在许多领域都填补了空白,亦为他形成独特的画风奠定了基础。他还专门拜访了因“四一二”政变而流亡日本的郭沫若,彼此建立了亦师亦友的深厚友谊。

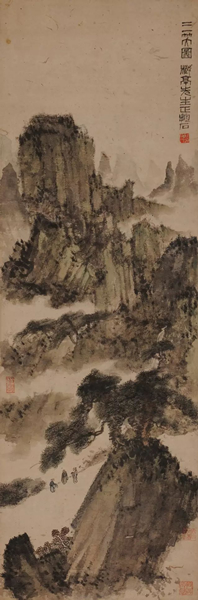

傅抱石 三笑图

立轴 设色纸本

100×32 cm.

RMB: 5,600,000-6,000,000

说明:上款人杨枫(1905-1981),字樾亭,原名杨荫春。辽宁兴城人。杨枫1932年毕业于辽宁医学院,同年10月任汉口协和医院内科医师。杨枫在南京中央大学任教期间,与同时期在中央大学美术系任职的傅抱石交好,此幅作品即是傅抱石在此期间赠予杨枫的。

东晋时有位高僧法号慧远,交游广泛,与很多名士都有往来。相传他曾住在庐山西北山麓的东林寺中,潜心研究佛法,为表示决心,就以寺前的虎溪为界,立一誓约:"影不出户,迹不入俗,送客不过虎溪桥。"不过,有一次诗人陶渊明和道士陆修静过访,三人谈得极为投契,不觉天色已晚,慧远送出山门,怎奈谈兴正浓,依依不舍,于是边走边谈,送出一程又一程,忽听山崖密林中虎啸风生,悚然间发现,早已越过虎溪界限了。三人相视大笑,执礼作别。据说,后人在他们分手处修建"三笑亭",以示纪念。有多事者,还写有一联:桥跨虎溪,三教三源流,三人三笑语;莲开僧舍,一花一世界,一叶一如来。"虎溪三笑"的故事在唐代已经流传开来,正如联语中所揭示的,是当时思想界佛、道、儒三教融和趋势的一种反映。据考证,释慧远与陶渊明约略为同时人,交往或有可能,而陆修静所处时代晚过百年,所以"三笑"之说纯属虚构。但这个题材日益成为象征三教合流的美谈而脍炙人口。

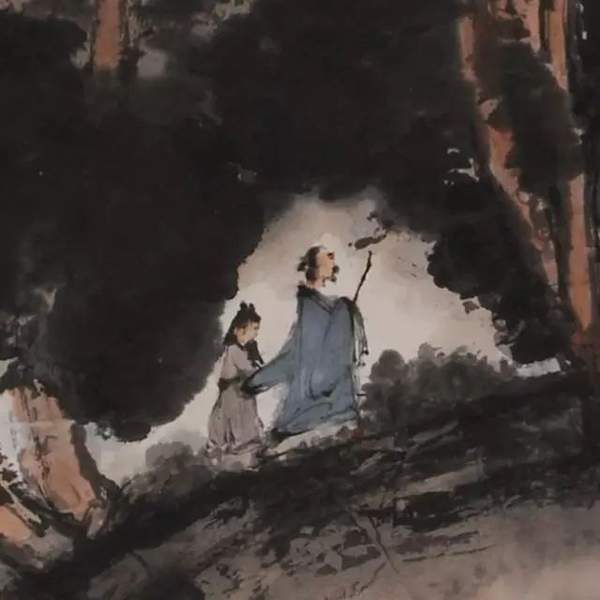

傅抱石 夏山雨后图

镜心 设色纸本 1943年作

142×31 cm.

RMB: 2,000,000-2,800,000

此幅作于1943年夏日,抗日战争时期,从1938年至1946年,傅抱石在重庆西郊的金刚坡下居住了八年,他当时在中央大学教书,几乎每天翻山越岭,渡江跨河,日行数十里,金刚坡“烟笼雾锁,苍茫雄奇”的地理环境对其创作产生了极大的影响,他因此而形成了自己独特的山水画语言。他在1942年9月时举行了“壬午重庆个展”,1943年,39岁的傅抱石又在重庆和成都举行了第二次个展,此后画名大振。此画便作于傅抱石的第二次个展期间,正值其山水画的成熟期和高峰期,展示出其强烈的个人特色。画面取全景式构图,可以看出傅抱石继承了北宋山水的宏伟章法,但又将山水空间进行重新组合,打破了“三远”所造成的局限,在此画中,所有的景物挤压在过于细长的空间内,忽视了深远和平远的设置,使诸景物仿佛扑面而来,给观者造成强烈的视觉冲击力,又远远地限制在一个取景框内,与观者拉开距离,这种可远可近,亦远亦近的视点选择在傅抱石的金刚坡系列作品中十分常见,这种构景之法从宋元章法中而来,也得益于30年代时傅抱石对于日本版画的研习,但主要还是依托于金刚坡的真实环境。 编辑:江兵