说说绘画性-凤凰艺都“绘画de性”展览开幕

0条评论

2015-11-12 23:30:22 来源:99艺术网专稿

[1/1]

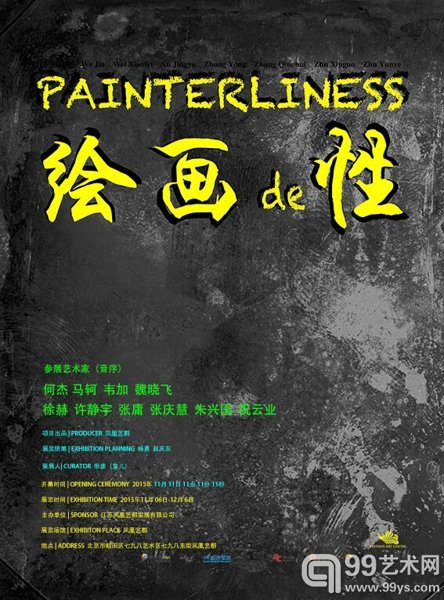

海报

海报

开幕式现场

开幕式现场

开幕式现场

开幕式现场

嘉宾致辞

嘉宾致辞

嘉宾合影

嘉宾合影

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

《里边的世界只有里边的人才知道》120x60cm 2015年

《里边的世界只有里边的人才知道》120x60cm 2015年

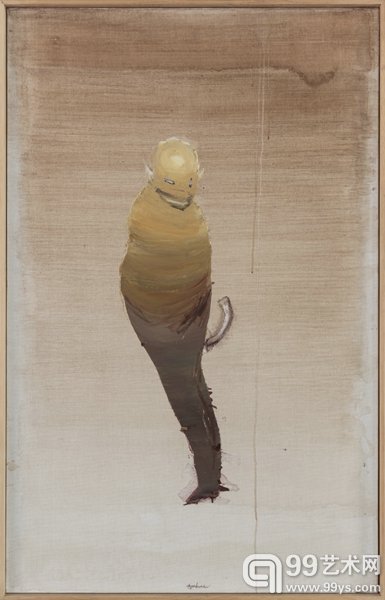

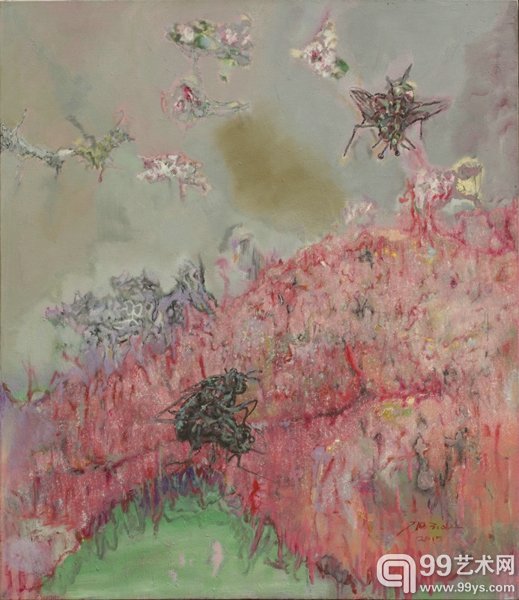

《未来人的考古有依据》油彩Oil、丙烯Acrylic 2015年 143x97cm

《未来人的考古有依据》油彩Oil、丙烯Acrylic 2015年 143x97cm

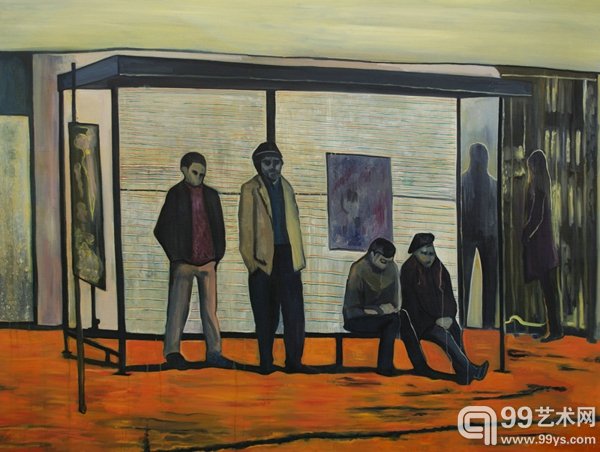

《临时港湾》200x150cm布面油画2009-2015

《临时港湾》200x150cm布面油画2009-2015

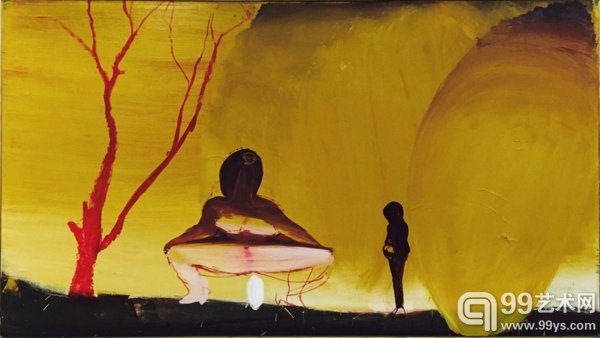

怪物 布面油画 133x236cm 2015

怪物 布面油画 133x236cm 2015

无题,2009,布面油彩,180x80cm

无题,2009,布面油彩,180x80cm

乐手+No.6+20X30CM+布面油画+2014

乐手+No.6+20X30CM+布面油画+2014

潜融5 布面油画150X130cm2015 (2)

潜融5 布面油画150X130cm2015 (2)

两个酒杯80x140cm布面油画2015

两个酒杯80x140cm布面油画2015

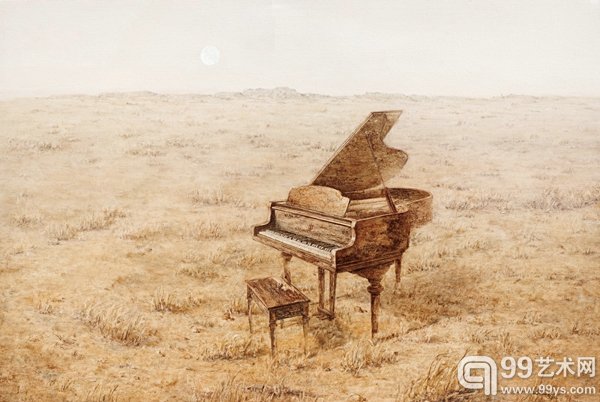

秋月120x80cm 布面油画 2014

秋月120x80cm 布面油画 2014

韦加-《我心燃烧》100cmX150cm++布面油画++2014

韦加-《我心燃烧》100cmX150cm++布面油画++2014

2015年11月11日11点11分11秒,在这样一个特殊的时间,798凤凰艺都画廊迎来了其最新展览“绘画de性”的开幕。本次展览呈现了何杰、马轲、韦加、魏晓飞、徐赫、许静宇、张庸、张庆慧、朱兴国、祝云业,共十位艺术家的作品。

“选择11月11日11点11分11秒开幕,和噱头没太大关系,主要是视觉上觉得这一个个的1字排列在一起很独立很漂亮,也可以生发很多意象”策展人张彦(鱼儿)在前言中写到。据悉,展览已于2015年11月6日正式对外开放,并将持续至12月6日。

题目有标题党的嫌疑,其实就是想说“绘画性”。

百家争鸣是艺术生态健康发展的保证就像百花齐放是自然生态繁茂发展的保证一样。架上绘画如果和影像装置比赛时间、空间、长度、厚度、文学性、批判性,就像植物和动物比赛奔跑和飞翔一样,会伤的一败涂地凄凄惨惨切切。

回到绘画性。源起想来和摄影技术出现有直接关系,掌握了透视技术画的准确逼真的肖像画家们听闻了摄影技术后遂惊慌失措如临大敌,可是事态的发展似乎没有那么糟,上帝若给你关闭了一扇门你一定会凿开一面窗,于是艺术史出现了新的转机,绘画抛弃了文学叙事和透视的逼真效果另开辟了一处桃花源——绘画性。

既然是绘画性,应该是和作者绘画时的心情,情绪,偶然性有关的东西。既然是偶然性情绪性,那么这幅画面即便是艺术家本人也是无法还原无法复制的,它是生动的活泼泼的会呼吸的有情绪的,想想这真是绘画的魅力。

想来这才是嚷嚷了半个世纪“绘画死亡了”却一直还没有应验的重要原因吧。绘画性是绘画死亡的免死金牌想想真是陶醉了。

不过说的通,三维透视属科学技术领域;有意味的形式也是作为一门学科可以研究学习的;拼贴挪用的资源也是可以枯竭的,批判性观念性等理论也是可以模仿的。

凡是作为科学技术学科研究观念理论的,最终的结果都是被更先进的科学技术和更前沿的观念理论所取代或击毙。就像文艺复兴的先杰们科学精准的描摹轻易就被照相机击毁;现代艺术时期有关平面性和有意味的形式的探讨轻易就被那幅几乎是空白画布的《白上白》画上了句号。当代艺术正在发生,创新性成为了新的标签,可是当创新也成为条件和标准时,创新性也就成了新的桎梏和陷阱。

而绘画性,是艺术家个体的灵性生发和生命体验,也是机器复制时代还奢华存在的纯粹由情绪和手感打造的独一无二的超出视觉经验的语言方式,它的不可复制性既是它的价值所在。

作为读者,面对绘画性的作品只需用眼睛看和用心感悟就好,并不需要艺术家和策展人封闭性的文字解读和文学性描述。作为读者,“作者中心论”总不如“读者中心论”来的平等和有尊严。这也是罗兰巴特自1968年抛出《作者之死》的理论引起巨大争议后但也得到无数响应比如“1000个观众就有1000个哈姆雷特”等关于文本离开作者就任观众阐释的重要原因(当然,读者中心论对读者有一定的欣赏要求)。

继续回到绘画性。因为作品不是理性线性思维设计出来的,所以即便是同一名读者也可以因时间地点情绪年龄不同而生发出千万种解读,这也是绘画性的作品前总有观众流连忘返的重要原因吧。

“选择11月11日11点11分11秒开幕,和噱头没太大关系,主要是视觉上觉得这一个个的1字排列在一起很独立很漂亮,也可以生发很多意象”策展人张彦(鱼儿)在前言中写到。据悉,展览已于2015年11月6日正式对外开放,并将持续至12月6日。

题目有标题党的嫌疑,其实就是想说“绘画性”。

百家争鸣是艺术生态健康发展的保证就像百花齐放是自然生态繁茂发展的保证一样。架上绘画如果和影像装置比赛时间、空间、长度、厚度、文学性、批判性,就像植物和动物比赛奔跑和飞翔一样,会伤的一败涂地凄凄惨惨切切。

回到绘画性。源起想来和摄影技术出现有直接关系,掌握了透视技术画的准确逼真的肖像画家们听闻了摄影技术后遂惊慌失措如临大敌,可是事态的发展似乎没有那么糟,上帝若给你关闭了一扇门你一定会凿开一面窗,于是艺术史出现了新的转机,绘画抛弃了文学叙事和透视的逼真效果另开辟了一处桃花源——绘画性。

既然是绘画性,应该是和作者绘画时的心情,情绪,偶然性有关的东西。既然是偶然性情绪性,那么这幅画面即便是艺术家本人也是无法还原无法复制的,它是生动的活泼泼的会呼吸的有情绪的,想想这真是绘画的魅力。

想来这才是嚷嚷了半个世纪“绘画死亡了”却一直还没有应验的重要原因吧。绘画性是绘画死亡的免死金牌想想真是陶醉了。

不过说的通,三维透视属科学技术领域;有意味的形式也是作为一门学科可以研究学习的;拼贴挪用的资源也是可以枯竭的,批判性观念性等理论也是可以模仿的。

凡是作为科学技术学科研究观念理论的,最终的结果都是被更先进的科学技术和更前沿的观念理论所取代或击毙。就像文艺复兴的先杰们科学精准的描摹轻易就被照相机击毁;现代艺术时期有关平面性和有意味的形式的探讨轻易就被那幅几乎是空白画布的《白上白》画上了句号。当代艺术正在发生,创新性成为了新的标签,可是当创新也成为条件和标准时,创新性也就成了新的桎梏和陷阱。

而绘画性,是艺术家个体的灵性生发和生命体验,也是机器复制时代还奢华存在的纯粹由情绪和手感打造的独一无二的超出视觉经验的语言方式,它的不可复制性既是它的价值所在。

作为读者,面对绘画性的作品只需用眼睛看和用心感悟就好,并不需要艺术家和策展人封闭性的文字解读和文学性描述。作为读者,“作者中心论”总不如“读者中心论”来的平等和有尊严。这也是罗兰巴特自1968年抛出《作者之死》的理论引起巨大争议后但也得到无数响应比如“1000个观众就有1000个哈姆雷特”等关于文本离开作者就任观众阐释的重要原因(当然,读者中心论对读者有一定的欣赏要求)。

继续回到绘画性。因为作品不是理性线性思维设计出来的,所以即便是同一名读者也可以因时间地点情绪年龄不同而生发出千万种解读,这也是绘画性的作品前总有观众流连忘返的重要原因吧。

编辑:李保兴

相关新闻

0条评论

评论