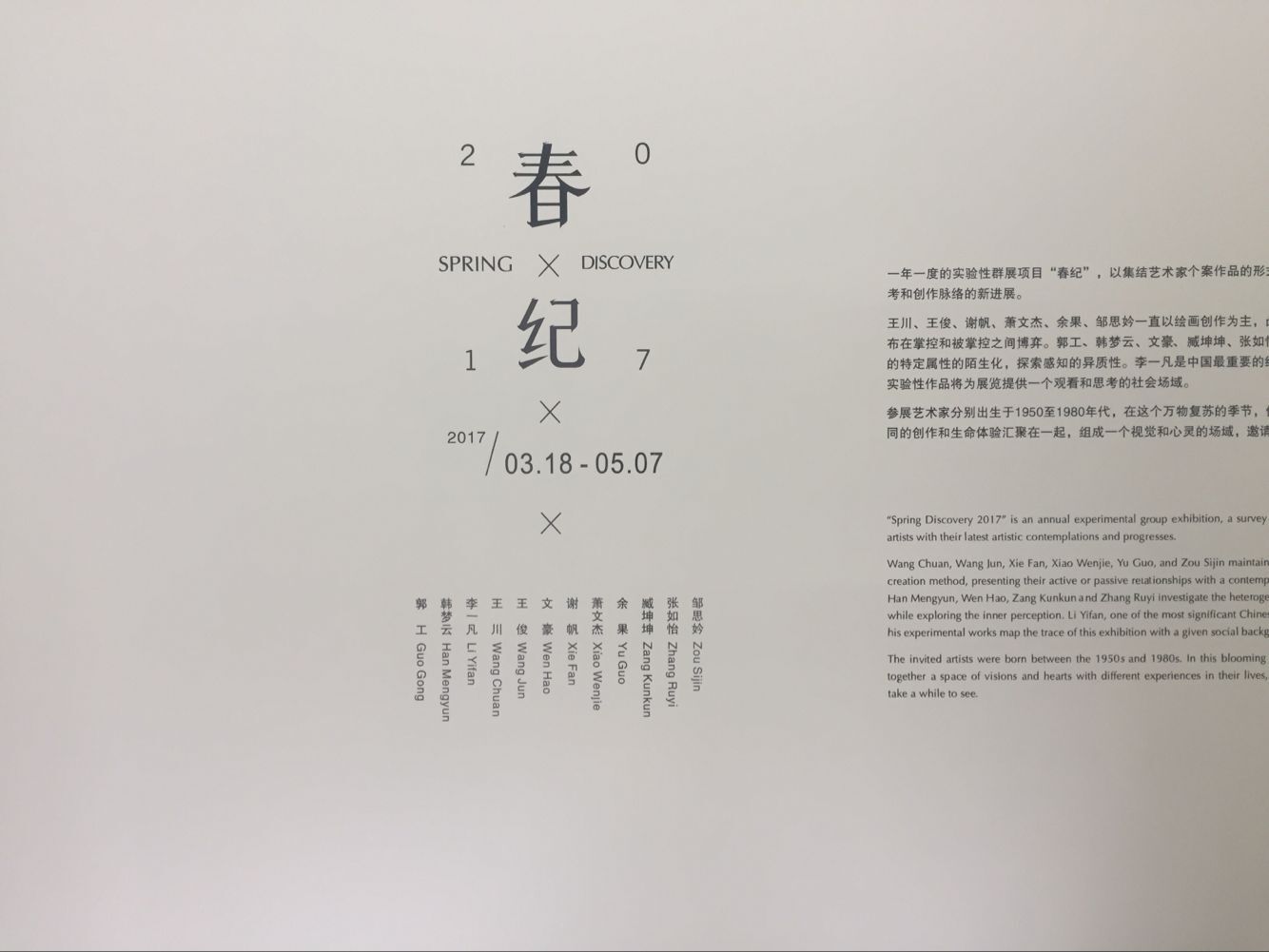

春天的纪录,千高原2017“春纪”与春分同时来到

2017-03-20 09:19:57 来源:99艺术网

千高原实验性群展项目——2107”春纪”

在2017千高原实验性群展项目”春纪”中, 展出了艺术家郭工、韩梦云、李一凡、王川、王俊、文豪、谢帆、萧文杰、余果、臧坤坤、张如怡、邹思妗等人的作品。艺术家用绘画、录像、摄影、装置等方式,呈现他们各自的思考和创作脉络的新进展。

展览现场

绘画创作——王川、王俊、谢帆、萧文杰、余果、邹思妗

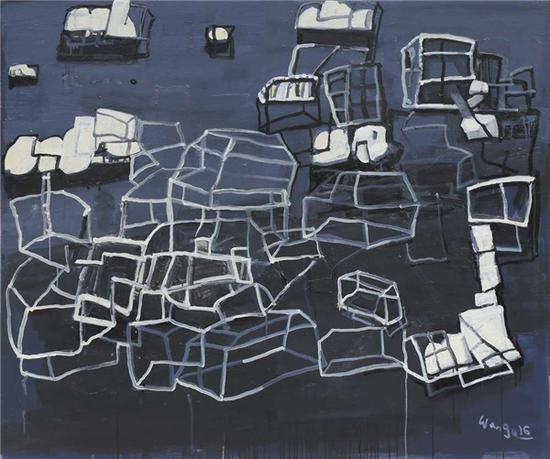

《宋庄之六》,王川,162×194 cm,2016

王川是中国当代抽象绘画最早的先驱之一,他的创作与生命体验紧密结合,显现出自我疗愈的特征,近两年的布面油画又不断显现出基于绘画语言本身的冥思。

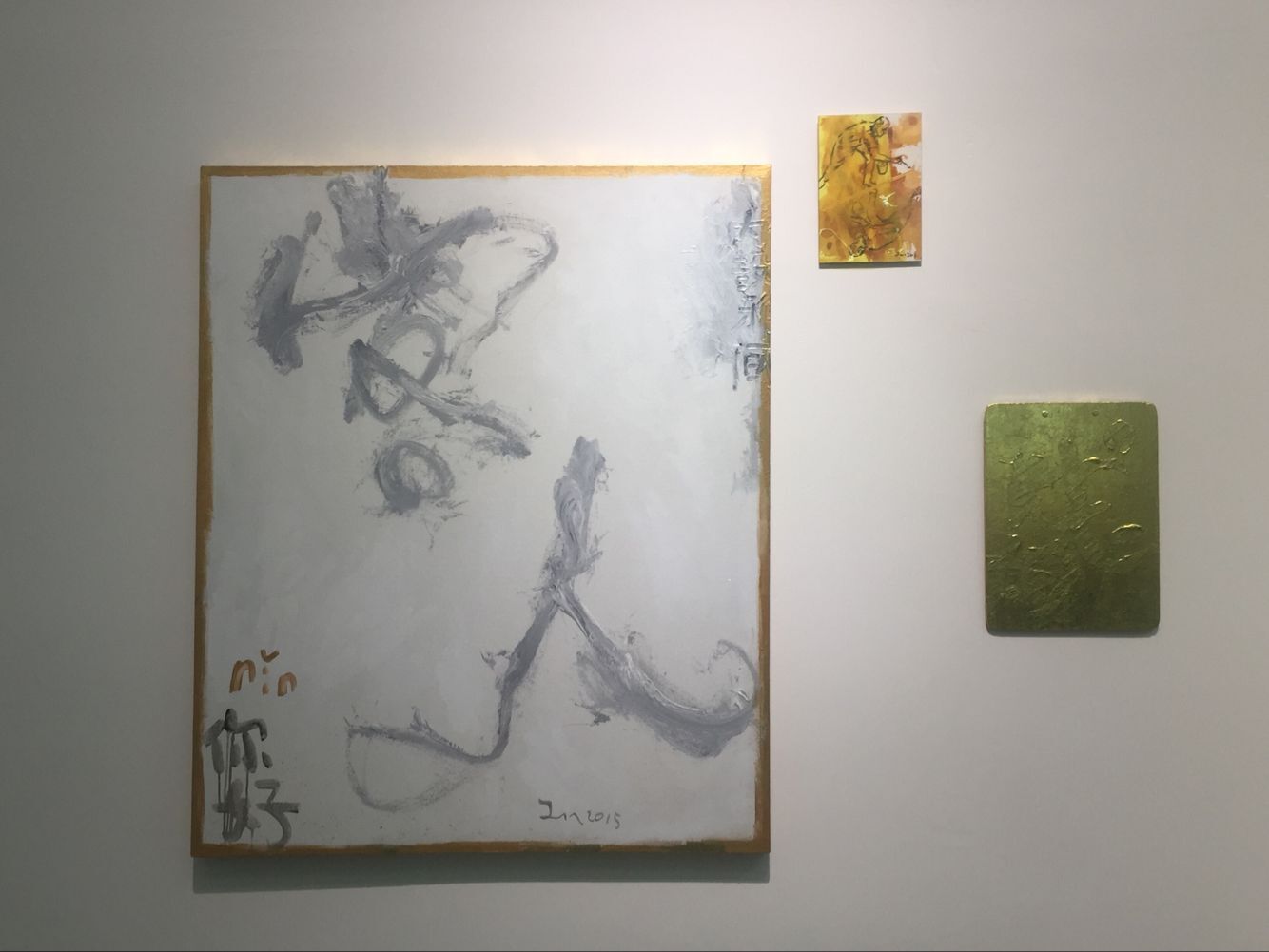

《无题(金)》,王俊,210×226 cm 2016-2017

王俊作品

王俊的创作被他描述为“像猎人一样”追逐难以言说的视觉核心,不断在画面的肌理和质感中寻找连接精神与形式的穿透性。

《景 No.1》,谢帆,100×100cm,2014

谢帆作品

谢帆为大家熟知的作品充满了中国古典情结,而现在他以此为基础,探索绘画中的空间,以及画布与空间的关系。

《阴影26》,萧文杰,170×140 cm 2016

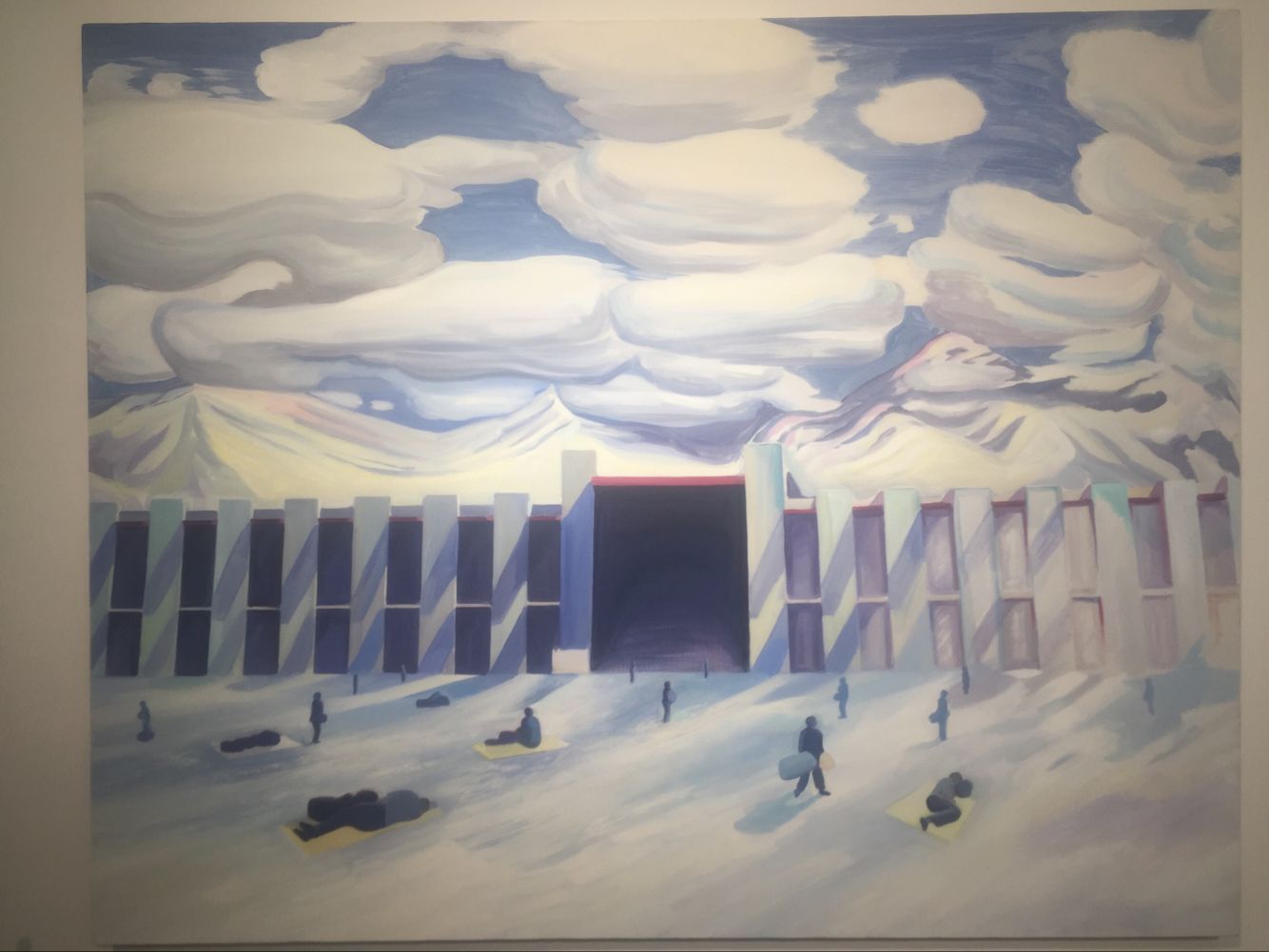

《西广场》,余果,160×200 cm,2014

余果的绘画以场景或故事为基础,结合了他对生存环境的思考,但作品的言说手段并不是叙事化的,而是以色彩和形体的张力和氛围为主。

邹思妗作品

邹思妗的作品经历了从场景叙事,到碎片化的场景营造,再到破坏场景后的视觉碎片的演变,就像一首基于视觉的叙事诗。

不难看出,这些艺术家都在继续对绘画的视觉语言本身的探索,而这一探索中又凝结了他们对时代背景的感知、对个体经验的坚持,以及与画布在掌控和被掌控之间博弈。而韩梦云和臧坤坤都试图从材料的属性出发,延展绘画的材质本身,打破绘画与装置的界限。

《在宥》,韩梦云,244×120cm + 244×30.5 cm,2013

韩梦云的作品以古典水墨为基本出发点,将水墨的笔触放大后打印在画布上,形成了水墨痕迹与画布之间新的材料关系。

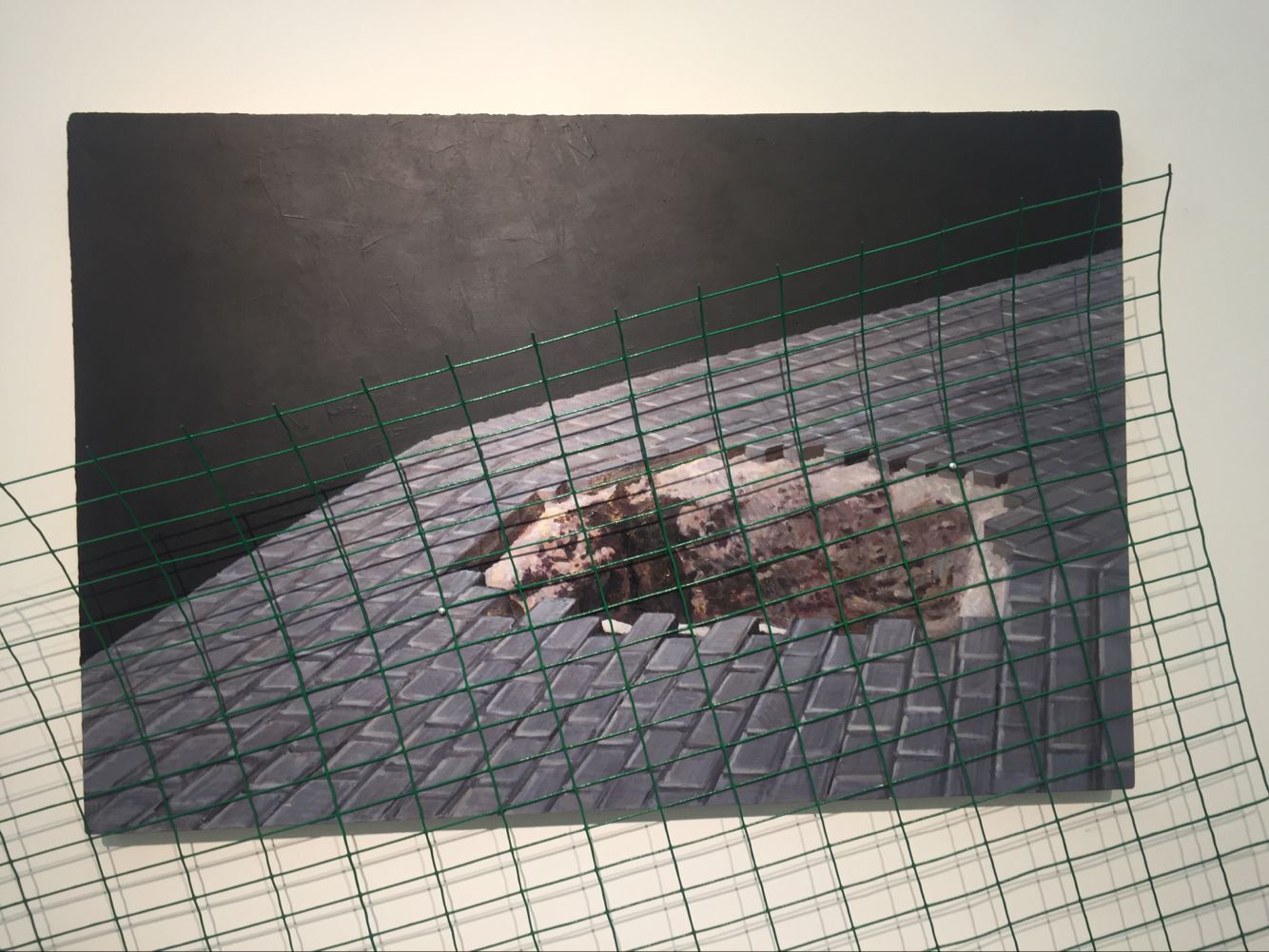

《“容器”XII》,臧坤坤,100×150 cm + 20×30 cm + 绿网180×3000 cm 2015

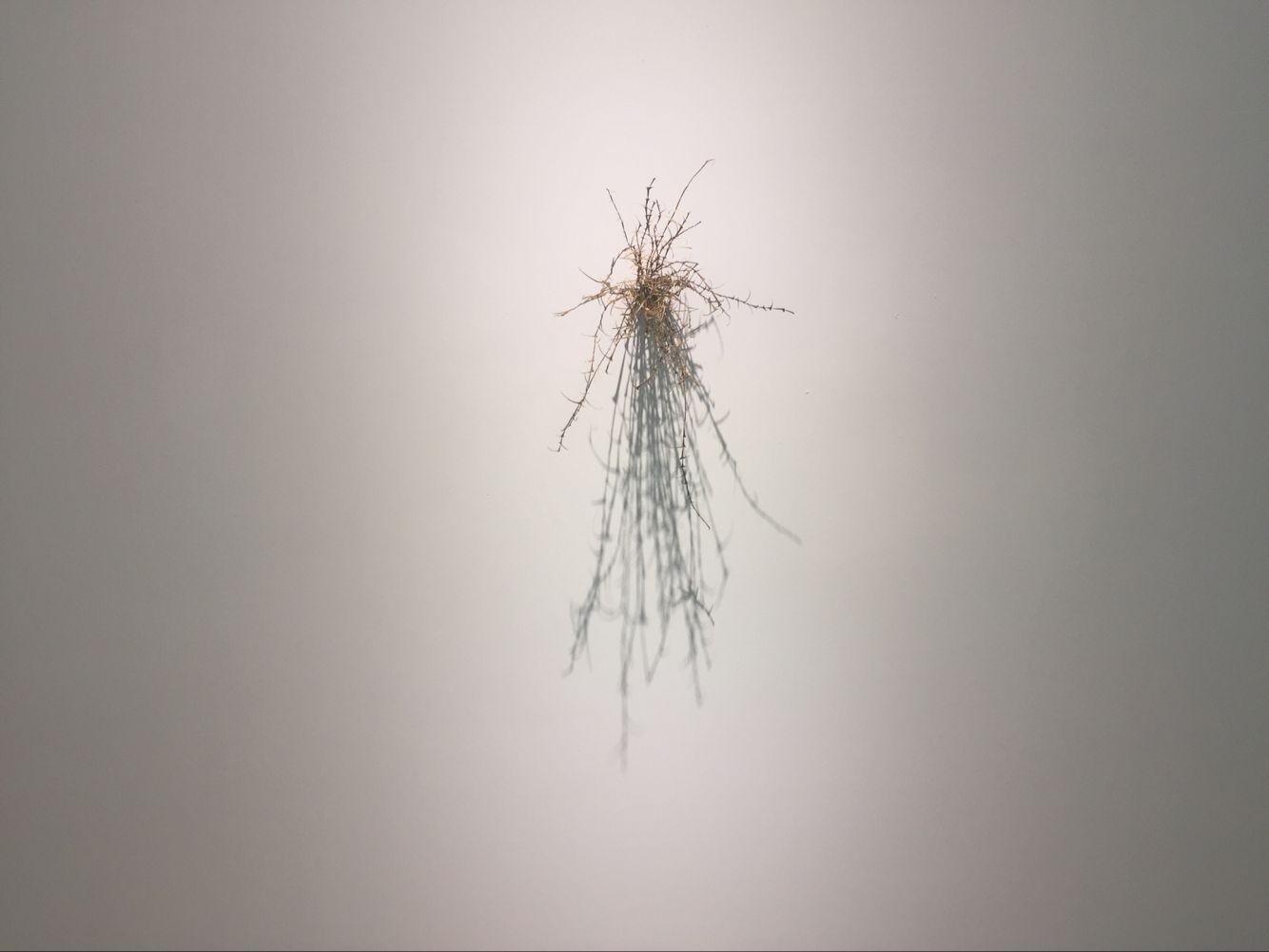

《“容器,根系”IV》,臧坤坤,60×114.5 cm, 2016

《“容器,根系”IV》,臧坤坤,60×114.5 cm, 2016

臧坤坤一直在消解绘画的平面性,用不同的材料取代颜料的功能,将绘画变成了不同材质的组合。

装置作品——郭工、文豪、张如怡

郭工、文豪、张如怡的装置作品更多触及材料的特定属性的陌生化,从对材料的感知方式出发,探索内心体验与外在世界的关系。

《拂尘》,郭工,30×30 cm×13 2016

郭工将中国古典哲学的方法论与自身的创作实践结合,他的参展作品运用简洁的玻璃镜面材料,以举重若轻的方式凸显物质与感知的联系和冲突。

《方块》,文豪,39×39×5 cm + 90×90 cm 2014

《内在的逻辑》,文豪,30×30×30 cm 2014

文豪常常以石膏等材料和自然物现场创作作品,他的作品“内在的逻辑”将直接取自天然的植物重新整合,与极简的墙面结合,用不同属性间的断裂感探索感知的异质性。

《倒影》,张如怡,63.5×46.5×26 cm 2016

张如怡的作品将轻与重,实用与非实用的关系凝结在简练的形式中,同样将内心在物质属性面前的波动和自我凝视作为创作的核心。

《将晚》,李一凡, 34’42” 2016

李一凡是中国最重要的纪录片导演之一,长久的工作使他累积了有关中国社会现场的浩繁的图像档案,他将这些图像档案拼贴、重构、异质化,以庄严的形式为我们凝结了那些曾经的时间切片。

“春纪 2017”也将以李一凡的两部录像作品和几件灯箱作品链接整个展览,为展览提供一个观看和思考的社会场域。

编辑:孙毅

相关新闻