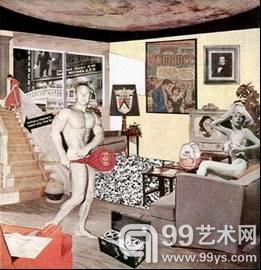

汉密尔顿作品《到底是什么使今天的家庭如此非凡,如此有魅力?》

如果硬做一个勉强类比的话,我们也许可以这样说:正如欧洲的通货分欧元和英镑一样,欧洲的艺术也分欧陆艺术和英国艺术。两者虽有流通(融合),但大别判然,殊难“一勺烩”。一方面是地理环境上与欧陆的隔绝,虽然远离兵燹战劫,却也使对外文化交流受到抑制,形成了相对因循保守、怀旧古板的民族性格,即所谓“岛国意识”(Island Mentality);另一方面,文学传统过于强大,甚至艺术也被打上了深深的烙印:“不叙事,毋宁死”,长久以来成了英国绘画艺术近乎偏执的美学恪守,乃至欧洲画坛在经历波澜壮阔的印象主义(包括新印象主义和后期印象主义)革命洗礼的时候,英国艺术却在维多利亚时期理想主义学院风格的死胡同中徘徊。其结果,便是20世纪以前,英国艺术发展完全与欧陆脱节,几乎被主流无视。

现代主义潮流,对英国艺术不啻一剂猛药。尽管顽强的叙事传统在现代主义兴起之后,又有过几次“回光返照”式的回潮,但20世纪30年代以后,英国艺术开始“国际化”,逐渐与欧陆艺术潮流合流则是一个不争的事实。乃至战后,形成了一个松散的“伦敦画派”,虽然在规模和对前卫艺术运动的影响上,无法跟20世纪之初活跃于塞纳左岸蒙巴纳斯的“巴黎画派”相提并论,但却贡献了诸如弗朗西斯-培根(Francis Bacon)和吕西安-佛洛伊德(Lucian Freud)等享誉国际画坛的重量级艺术家,并对后现代艺术发生了深刻的影响。至此,连法国和美国也不得不对英国艺术刮目相看。而作为前卫艺术运动,真正发出巨大动静、令世人为之侧目的,应该说是英国的波普艺术。这场滥觞自英伦、做大于美国的前卫浪潮,终结了现代主义,并深深链接到后现代艺术的发生机制中,乃至对后发的、欧美之外的艺术运动也起了“酵母”的作用:譬如对70年代日本的前卫艺术运动及时间上更靠后,影响似乎也更大的中国“政治波普”,等等。

波普艺术最早出现于20世纪50年代中叶的伦敦。其后,火花溅到大西洋彼岸的美国,成为反映彼时政情文化与社会生态的艺术潮流。作为前卫运动,它并非基于某种理论预设或特定的纲领、宣言之上的一系列艺术行动,而是一种以大众传媒为媒介得以迅速传播的、前所未有的流行文化现象。如果说有什么共同特征的话,那无非是把大众文化中一些通俗的视觉表象作为现代绘画的主题,以一种高度符号化的形式加以表现;或借助于战后消费社会特有的复制技术及影像生成技术手段,以某种类似达达主义的非艺术,甚至反艺术的形式拼接、合成。

今天很难想象圆珠笔、慢转密纹唱片、彩印时尚杂志刚问世时世人趋之若鹜的景象。当伦敦、纽约的中产阶级坐在客厅里,通过“摩托罗拉”或“德律风根”牌黑白电视机收看尼克松与赫鲁晓夫的“厨房辩论”的时候,他们不可能想到后来的石油危机、战争和经济萧条。尤其对英国这样一个刚刚从战后初期定量配给制的束缚中解放出来的社会来说,好莱坞和美国大众娱乐电视节目所提供的讯息是如此激动人心,那种活色生香的诱惑是断然无法抗拒的。而这点也构成了英国波普与美国波普的一个超越单纯发生时间差的重要分野:与后者的艺术家们(以安迪-沃霍尔为代表)对身边工业文明制成品所抱有的近乎物理性的冷静观察态度所不同的是,英伦的艺术家们几乎是在亢奋中品味着美国产品,反复咀嚼,津津乐道。毕竟隔着大洋,美国货在彼岸艺术家的眼里,是充满异国情调的浪漫,是未来的代名词,颇有种激起对儿时钟情的精美玩具的“乡愁”似的煽情功效。这种源于经济复兴所带来的自信的高枕无忧的乐观主义,自然成了艺术繁荣的土壤。正如英国前首相、保守党领袖哈罗德-麦克米伦(Harold Macmillan)预言经济起飞的一句名言所说的那样,“你从未感觉这样好”,好到即使作品的基调是挖苦、讽喻性的,也统统浸泡在“喜洋洋”的氛围中,隐而不见了。

波普本身即“Popular”,有大众、流行之意。顾名思义,波普艺术所表现的就是大众文化,流行趣味,套用我们耳熟能详的意识形态化表达,就是“为人民所喜闻乐见、雅俗共赏”的艺术。因此,波普或波普艺术本来的语境,基本上是肯定现代资本主义物质文明的,并不带有奚落、批判的意味。早在1954年,英国批评家劳伦斯-阿洛威(Lawrence Alloway)在一篇题为《艺术与大众媒体》的文章中,用“波普艺术”(Pop Art)一词指称那些由广告文化所创造的“流行艺术”,诸如杂志上的商品广告,电影院里的海报、招贴,商店里的橱窗、商标等包装文化。60年代初,该词被扩大到指在“纯艺术”(Fine Art)创作中使用商业流行符号的艺术家的创作活动。继而发展成为今天意义上的“波普艺术”的标签。