不受束缚的女人

回顾小野洋子的艺术,比回顾她的人生更困难。如果说婚姻是认识一个人的基本单位,那么在经历了三任丈夫——约翰·凯奇的学生一柳慧(Toshi Ichiyanagi)、电影制片人安东尼?考克斯(Anthony Cox)和巨星约翰·列侬之后,小野洋子显然已经成功地摆脱了“xx的妻子”这一类的称呼。而她的作品们,在鲜明的观点和政治姿态之外,却充满了多样与模糊。作为激浪派(Fluxus,由曼哈顿下层社区发起的一场先锋派运动,综合了超现实主义、达达以及杜尚的现成品概念,通过荒唐可笑和轻松愉悦的美学理念来提示某种创造性的状态)的发起者和成员,她却拒绝被纳入这个流派;尽管她在1962年东京“绘画的构造”这一展览中首次运用了“观念”这个词,这个概念也无法涵盖她。如果我们认真地对待她艺术家的身份,那么她的创作总是想办法从森严的分类和系统中逃逸出去。

从这个意义上,可以理解列侬对她的评价,“她是世界上最著名而不为人知的艺术家:每个人都知道她的名字,可没有人知道她做了什么。”

但她直到今天仍然觉得自己不够自由。在和性别、种族、年龄等偏见战斗过后,她意识到自己身上还有规训。“让我自由地活吧!”她说,“再给我十年,我会成为一个更加不受束缚(unlocked)的女人。”

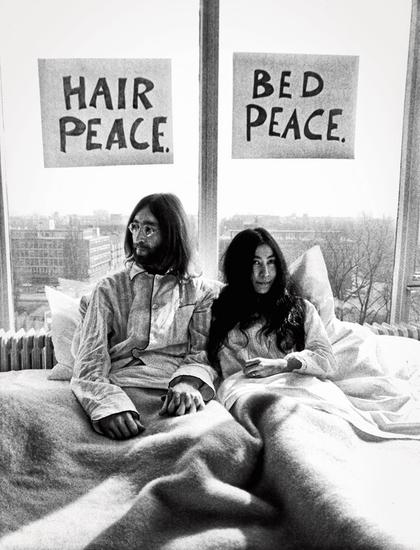

1969 年的“床上和平”运动。在荷兰的阿姆斯特丹,列侬和已经怀有身孕的小野洋子住在皇后伊丽莎白酒店 1742 号房间,一连七天,打开房门,穿着睡衣接待来客。他们喊出了著名的反战口号——“要做爱,不作战!”

80 岁生日的时候,小野洋子大型回顾展在德国、丹麦、奥地利、西班牙巡回展出。那次一共展出近200件作品,包括装置、现成品、电影、绘画、摄影、文献、影像、行为艺术纪录片等等,全面地展示了她从 1950 年代中期到 21 世纪初 50 余年的创作。

与其说这种规模的大展再次确认了她在艺术史上的地位,不如更谨慎一点,展览的规模本身提供了一个新的认识艺术家的机会。和单个作品的散点状态相比,不同类别的作品在同一个空间中密集出现,一方面强化了小野的丰富、疯狂和难以概括,另一方面也显现出她的完整,尤其是一个清晰的观念艺术化的过程。

装置《晨光/河床》(MorningBeams / Riverbed,1966)巨大而合理的体量,《带钉子与锤子的画》(Painting to Hammer a Nail,1961/1966)中材料与形式搭建而成的美,《白色国际象棋》(White Chess Set,1966/2013)举重若轻地揭示出一个无法进行的游戏,而《天空电视》(Sky TV,1966)展示的是矛盾,是一片被技术转录的自然……同时展出的影像和声音部分,包括了她最富争议的行为艺术和音乐中AV女优般的颤抖,这也许暗示了她早年复杂的个人生活——药物、性、神秘主义。

纽约日本协会画廊及展场总监亚历山德拉·芒罗的评价是,“当艺术逐渐在多元文化的权力角逐和其差异性争辩的陷阱中无法自拔时,洋子却致力于建构一个整体世界,尽管只存在一种思想会显得轻浮而情绪化,但这仍使得这个让艺术家如此群情激愤的支离破碎的世界在千年之末充满了期望。”

在偶然中成为必然,在混合中变得清晰,这成了另一条理解小野洋子的路径。很多作品都是重新制作、表演,再次展现出它们的可复制和材料、展出的任意性,但这些已经不再重要,甚至她的观念、互动性、对日常事物和琐屑行为的观察,也不是艺术中最重要的东西。重要的是什么呢?也许真的如她自己所说,是她从四五岁就开始涂鸦的诗歌,抽象、“几乎透明”的诗意及其仪式性。她用最简短、机警的方式——几乎是互联网一般的速度,引导人们做梦、思想和盼望,继承了杜尚以来的重要观念,个人生命本身就是艺术品。

她写过,“历数你人生中的伤心事,堆起与它数目一致的石头。每伤心一次便加一块石头。把清单烧了,欣赏那座石堆的美。”这些在不同作品中同时呼啸而出的主张,和她在北京用更直白的语言宣讲的竟是同样的道理。

一个女人的独角戏

在北京最公开的一次亮相是在中央美术学院的讲座,媒体、读者、粉丝和艺术专业的学生都出现在这里,人满为患。

中国艺术家徐冰是现场的主持人,他把这种会面的意义总结为“接气”。他的意思是,中国人很少有机会见到一位从西方艺术教科书里走出来的大人物,通过她的神情、姿态、动作甚至气息,可以观察第一手的“文明的细节”,这是手机时代很难获得的东西。

小野洋子还是有点咳嗽,但恢复了一些气力。她上台首先表演了一个被命名为“行动绘画”的作品——是的,她每个瞬间都可以创作作品。用几乎干枯的毛笔在白板上写出几个汉字——“世界人民团结,福,福,福,福”。她可能不会知道,这个“福”字在中国有着太过传统的含义,因此离她所想要表达的“和平”稍有距离。

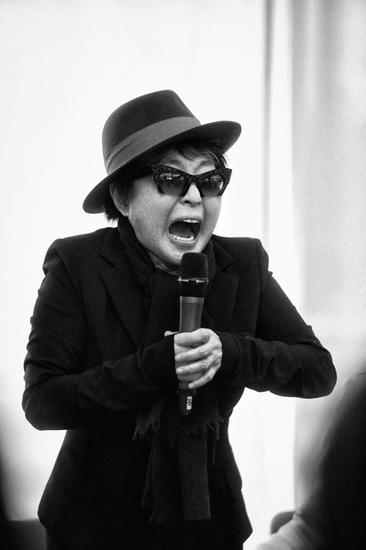

在北京林冠艺术基金会的新闻发布会上,当小野洋子接过话筒准备发言时,突然失控一般大叫起来,持续了几分钟。这是她的一个特别的标志,她在发表的十多张唱片中都曾叫喊过(摄影:小武)

之后的对谈基本是“一个女人的独角戏”——这是她时隔四十年重回纽约现代艺术博物馆举办的个展的名称,她有时不会听完徐冰的问题,就选择其中的某些关键词进行发挥。既可以解释为她的听力不佳,也可以解读为她现在已经对任何他人设定的议程不感兴趣。

谈到女性,她可以瞬间回到儿时在仆人房间听到女佣们讨论女人的孕事,她害羞地跑开,但记住了她们模仿分娩时发出的那种强健的声音。她说女性是坚强的,同时具有敏感和关切。如果政治领导权分一点给女性,她们将会更有智慧和耐心领导这个世界,就像慢慢教会一个婴儿学会走路,“那样我们就不会总是从弱小的国家那里偷石油了”。

谈到艺术,她说艺术就是给予。“很多艺术家都太害怕了,想着挣钱,担心自己的想法太简单,其实任何创造性的想法对于世界都是有益的。”“世界是由不自信的人组成的”,但她讨厌这样,正确的态度是,“感谢你真实地做你自己,人人都是艺术家。”

另一侧的翻译尽管声情并茂、十分抢戏,但小野与他握手、拥抱,表示感谢和赞许,却没有一起表演的意思。她的“自我”已经非常确定了,不因外界环境的变化而转移。《卫报》曾问她,你最痛恨别人的是什么?她回答,“对别人不友善。”在等待又一个冗长提问的间歇,她会摆出小女孩的姿势,双脚离地,踢踢踏踏地甩起来。这可能是她的抗议,顽皮而有幽默感,隐秘而公开地表达意见。

徐冰说现在的小野洋子习惯于“不反对”,她的回答是,自己不喜欢教育别人。“最伟大的艺术家并不能教你什么,因为他们可能太过完美。反而是处于初级阶段的艺术家们,有想法和灵感供人参照。”

她的讲话简短,盛产朴素的格言,不论抛出什么论点,都能引起观众们热情的掌声和口哨。在活动的尾声,她居然半开玩笑地说已经有观众想回家睡觉了。这又是一个敏锐的观察。大家并非对她没有兴趣,但的确期待她能说点别的,更准确的表述也许是,在这个现实主义获得全面胜利的时代,年轻的一代很难进入她那种理想主义的逻辑,那仿佛已经是上个世纪的事情。

主持人徐冰有一点着急,他还准备了很多问题,他还预备像惯常的交流活动一样,用观众的热情来挽留她多说几句。但她并不接招,她说自己制作过许多未完成的音乐,剩下的想象空间要留给听众自己。

在诗中,她记述过一个从广播里听来的故事。一个老武士遭到了敌方剑客的包围,他并没有挣扎,而是不断移动他的身体,将身体以剑刃难以削到的角度,置于敌剑的下方。纠缠一段时间过后,他的位置突然变了,从刀剑包围的中心脱身,把敌人甩到了身后,没有人看到变化的过程。小野洋子写,“这个故事帮了我,在我人生的某一刻,当我受到来自四面八方的攻击,不得不快速做出一系列决定和行动时。”她也许就是从类似的智慧中学到了拒绝的方法,在光环、争议、他人的要求中保存自己。

到底应该怎么看待她呢?一个随随便便的艺术家,一个符号和姿态的贩卖者。一个富家女,出生于东京的银行家家庭,二战时随全家逃难,在纽约艺术圈爆得大名。一个巫师。或者她只是一个老人,在经历过 20 世纪人类的高潮与低谷之后,沉淀下一些祖训一类的东西。一个充满野心或者温柔的女性?一个浪子,在民族国家的界限正在动摇的今天,依然怀着对于整个世界的乡愁。

为了安抚没有尽兴的观众,小野洋子即兴唱了几句,作为自己的结束语。她没有再发出尖厉的声音,而是用正常的女声唱着她挂在嘴边的那句话,“我爱你,我爱你,我每天都爱你,我爱你,我爱你,我今天爱你。”

门外有大屏幕在直播演讲,很多人没能得到机会进入内场。当大门打开,她准备离开的时候,场内外的人都突然涌上来找她签字。工作人员迅速过来团团围住,护送她出去,站在一旁的高大保安也终于出动了,此前他一直无所事事,像一尊爱的摆设。这仍然没有挡住人们想要尾随、接触、目睹她的动机。几天里北京城里积蓄的对她的热情,终于在此刻爆发了。不管你是否喜欢或者认同她的理念,眼前这个被人群包裹的弱小女人,其实已经把自己的名字写入了历史。她是一个明星。

编辑:江兵