最温情

佩斯画廊(北京):宋冬“剩余价值”

2015年12月18日 - 2016年2月17日

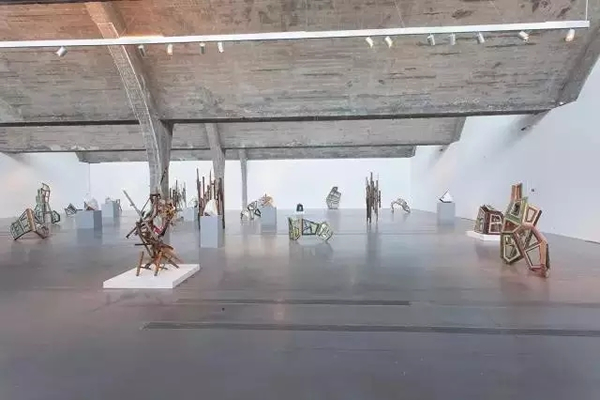

展览现场

“剩余价值”一系列全新作品呈现了宋冬对日常“废弃物”的价值和美学的再认识。作为其早先创作的“物尽其用”和“穷人的智慧”的延续,“剩余价值”仍然秉承着宋冬“生活就是艺术,艺术就是生活”的创作宗旨,父母的生活哲学仍然是本次创作的核心。不同的是,相对于曾在北京、纽约和柏林引起轰动的“物尽其用”,本次展览并没有较强的叙事性,这一次宋冬通过非叙事的方式展现了日常生活在“抽象”方面的更多可能。

展厅入口

宋冬,《坐井观天》及内部

“每个人都是井底之蛙,只不过每个人的井不一样大而已……镜子可以反射出所有的景色,但其实本质是一片空虚。”(宋冬)

宋冬,《无为之为-大白菜》

在展厅入口的墙面上印有宋冬母亲说的:“你认为没用的东西将来都用得上,你现在还没看到它的价值,要物尽其用。”以及宋冬父亲的话:“如果你能把天天吃的大白菜做的花样翻新、美味可口、出神入化,那是你的价值。”前者可以看做重估事物价值的“价值观”,后者则是如何发挥、表现这些价值的“方法论”。在这两句话下面堆放着的木质旧窗框是制作展厅内作品剩余的边角料,此时它们也作为作品在此呈现,其本身就是“物尽其用”的体现。

这颗特制的、具象的白菜与“旧窗框”系列作品的气质有较大差异,也许它会被质疑不符合旧物改造的逻辑,但另一方面,对宋冬来说,这是对父亲的致敬,正如在2005年宋冬在北京798的东京艺术工程实现“物尽其用”时在天窗上用霓虹灯写出来的那句“爸!别担心,我们和妈都挺好的。”一样,观众是否注意到或认同这些细节的价值并不重要,它们更关乎艺术家的个人感情。

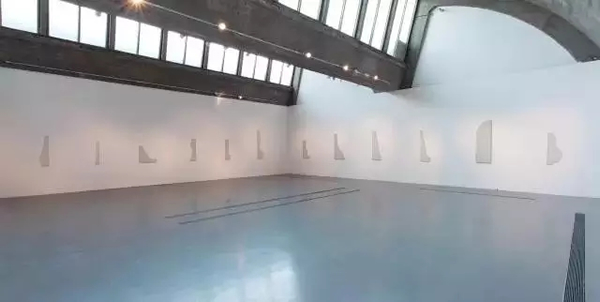

宋冬,《草稿 1235mm x 485mm》

同样是发掘“剩余价值”,从主展厅到小展厅,策展的思路可看做从生活化到更精神化、更抽象化的过程,而标题“草稿”亦是一种对过程的强调。

最大牌

高古轩画廊(香港):安尼施·卡普尔

2016年9月12日 - 2016年11月5日

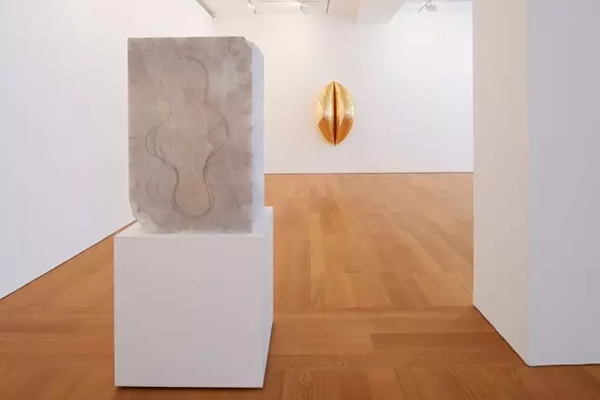

展览现场

安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)这位重量级的大型雕塑艺术家相信已经不用介绍。多年来他的作品展遍布世界各地的博物馆及公共空间,足迹更远至亚洲国家如日本和韩国,可本次展览却是他首次踏足香港。

展览现场

大部分时间在伦敦工作和生活的卡普尔,在伦敦南部城市有个大概二十人团队的工作室,他习惯先把作品做了出来,可能放置六个月到一年的时间,期间反复思考作品还有否改善进步的空间,决定眼前的作品要是能表达他当下的所思所想,他便会安排它们公开展出。

故虽说这次在香港展示的八件作品并不是特意为香港或亚洲市场创作,却是他精挑细选并经过周详的考虑认为是适当的作品放在合适的空间展览。在这八件展品当中,更高达六件为首次展出,只有《镜(黑)|Mirror(Black)》和《晕眩(Vertigo)》在之前曾展出过,可见他高度重视是次展览。

编辑:江兵