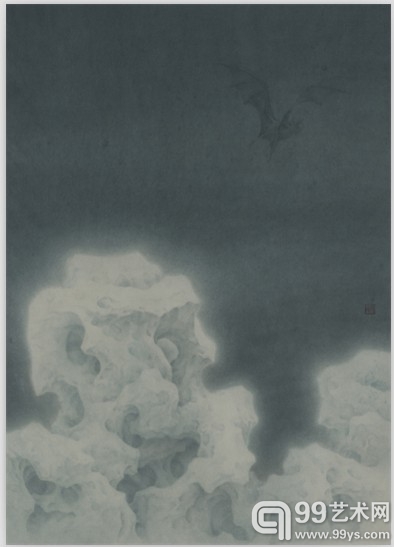

2010-消逝80x57

英国艺术家克莱夫.贝尔在他的《艺术》一书中提出,“在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组合成某种形式或者形式的关系,激发我们的审美感情。这些画面因素的关系和组合,这些审美的感人形式,我们称之为有意味的形式。”

对于水墨的认识却是从一段西方美学概念开始,恰恰是基于我自身对于中国传统绘画的理解。一般而言,我们比较认可西方的形式主义传统,而对于中国水墨却往往注重其意境的表达和精神性的追求。当以这样的文化角度来看待中国水墨的时候,我们往往会忽视这样一个哲学基点,那就是无论艺术语言的千差万别,艺术作品自始至终的基础还是在于审美判断,以及与之相适应的形式语言系统。就传统而言,水墨对于审美是有着内在要求的,我们能够从几百年的笔墨传统中看到这个完整的语言系统。而这种建立在纸本和水墨材料上的中国式审美精神,从某种意义上说,恰恰是一种中国式“有意味的形式”。“有意味”是指那些能够形成某种审美观感的绘画因素之间的特殊关系,而在中国绘画传统中,这种关系可以在文人画对笔墨表达形式近似苛刻的追求中看到。从某种角度上看,“外师造化,中得心源”是传统文人画的基本价值观,是水墨对于精神表达的一种传统解读,以“心源”感观外部经验世界,艺术创造的根本就在于归复“心源”,以人的“本来面目”去观照物象。而审美认识过程正是这种理念的对象化过程。从这个角度来看,所谓“中得心源”与西方柏拉图的“纯粹理念”有着非常相似的审美诉求。柏拉图将“永恒的形式”置于普通世界之外,把它同实际的经验世界隔离开来,并将经验世界贬低为纯粹现象,在他的定义中,只有高于感官世界的美学精神才能达到审美的独立性,这与张璪的“中得心源”是有着内在同一性的,而这种同一性的根本是“形式”的超验性,超越感观对象的审美形式一方面具有现实世界的某种普遍,而另一方面却又远远高于现实感观。就水墨而言,这种对现实世界的超越往往体现在绘画作品的“品格”的分析中,所谓“贵有气韵,气韵闲雅无烟火气,此即名之曰书卷。有书卷气,则称逸品。”(松年语),绘画品格论从某种意义上说,其实强调的是一种内在形式的去世俗化,也就是脱离一般意义上的现实感观,在无利害关系的审美判断中实现精神上的纯粹。这其实也是中国水墨“以形写神”而注重“神似”的审美根源。

从美学原则上看,这种对主体审美的形式原则在传统文人画语言体系中是被强调的,但是文人画在发展的中、后期,由于过度强调“神似”和“笔意”,形成了一些程式化、规范化的笔墨概念,这种由概念而产生的水墨语言的“隔离性”和“僵化性”,束缚了它的当下审美价值。正如叔本华所说:“一物之所以比另一物更美,则是由于该物体使纯粹客观的关照更加容易了,是由于它迁就、迎合这种关照。”(见叔本华《作为意志和表象的世界》,石冲白译第292—293)但是,上述水墨语言的僵化,恰恰使传统文人画的这种纯粹关照能力,在当下的现实语境下被消弱。显然,我们很难再以这种水墨语言体系来实现当代的审美精神的表达。

有意味的形式中的“意味”是指那些不同与对自然物的美的感情,而是一种特殊的、神秘的、不可名状的审美感情,但就我而言,更愿意理解这种审美感情是随着它所处的现实感观世界的变化而变化的,也就是我们所理解的那些“超验性”审美形式,应该从柏拉图的“纯粹理念”的神坛上走下来,更多的关照我们所处的现实世界,而与此相同的是水墨的笔墨形式也不应该是概念化的重复曾经的审美模式,不同的时代应该呈现不同的审美表达形式。艺术如此,而水墨更应如此。

【相关阅读】

【编辑:李洪雷】