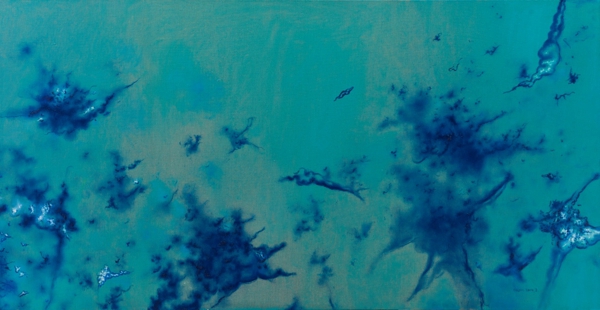

蔡锦作品《风景98》 布面油画 210x110cm 2014年

杨卫:蔡锦生命中内在的自我发觉

杨卫:我是90年代初知道蔡锦的,刚看到她的作品就感觉与很多艺术家不太一样,她作品中的自我发现,不是从外在经验得来的,而是源于内发性,是从身体的经验发散出来的感觉。这种自我发现和自我意识的觉醒,是90年代以来中国当代艺术的整体趋势,不管是男性艺术家还是女性艺术家。因为中国面临的问题与西方不太一样,要更复杂一些,无论是男人,还是女人,过去都是被束缚在意识形态的强权之下,所以,男人也一样在追求自我的解放。从85运动的文化宣言,到90年代以后的生命实践,我们可以梳理出一条很清晰的自我表现之路,无论是新生代艺术家,还是行为艺术的出现,都突显了这个特征。而90年代以后活跃的女性艺术,更是对此起到了推波助澜的作用,尤其是蔡锦这样的艺术家在这个过程中更显突出。我觉得她画的作品还不像喻红她们,喻红的画更偏重于新生代一些,就是画面更有时代的形象特征。但蔡锦却不同,她一开始就是从自己的生命经验出发,美人蕉只不过是她表达的一个载体而已,她并不是去描述美人蕉本身,而是想通过美人蕉这个载体表达身体的一种反应。这个自我表现与自我挖掘,已经成了90年代以来中国当代艺术最为突显的特征。在这个过程中,很多男性艺术家后来出现了一些变化,由开始对身体的发现,对自觉意识的呼唤,后来又逐渐转向了表现社会文化的大题材,大内容。这可能跟男性的特质有些关系吧。另外,90年代初的时代背景比较特殊,整个社会都很压抑、很灰暗,在那样的情境下,艺术家无法向外拓展,也就只好转向对内的反思,这也促成了90年中国当代艺术的自我表现。可是,后来随着环境的宽松,不少艺术家都不满足于自我的那块小天他了,纷纷走向了对外界、对更多文化和社会问题的关注。

蔡锦也有这样的倾向,现在的这批作品相比她过去的作品,应该说要更有文化感了,无论是跟我们的传统文化,还是跟前面的很多先生说到的表现主义,或者意向艺术等等,都有了更深刻的联系。但是,在这个拓展的过程中,她身体里的那种独特经验,还是自觉不自觉地呈现了出来。我对贾方舟老师刚才说到的蔡锦笔下的这个梨非常感兴趣,我读她笔下的梨有种挠痒痒的感觉,甚至毛骨悚然。这是一种特别经验化的表达,能把画表现到这个程度的艺术家很少,尽管有的人也有很强的造型能力,画得也很好,但面对这样一个简单的梨,能画出毛骨悚然,画家一种像蜈蚣在身上爬的感觉,确实不多。蔡锦有这个本事,她不但能控制画面,而且能让画笔随心游走。刚才刘骁纯老师提到蔡锦的纠结和痛苦,我感觉她是沉溺在自己的痛苦与纠结中,把这种情绪转换成了艺术资源与创作能量。这样的艺术家男性里面也有,比如毛焰也是这样的艺术家,很自我,也很纠结,能把自己的小痛苦无穷放大,最终转换成揪人心肺的艺术语言,但这样的艺术家确实不多。

前面有先生说到蔡锦是感受型的艺术家,我觉得非常准确。这类艺术家比较自我,甚至自我到有点封闭。通常,她们不愿意打开那扇通往社会的大门,而是小心翼翼地把自我空间维护起来,将痛苦作为思想资源,把纠结作为抒发的冲动,转换成艺术语言,生发出自己独特的笔意。只有找到这种独特的抒发方式,她们才能自我安慰,否则就会更加痛苦,更加纠结。应该说蔡锦是一位非常优秀的艺术家,她已经形成了自己的思维方式和表现语言,这个语言是什么?我暂时也说不好,就目前这些作品来看还是更接近抽象艺术一点。其实,有的时候越抽象的东西,对我们感受的撞击却是越具体。这就像鲁迅对传统糟粕的批判所打的一个比方:“红肿之处,艳若桃花;溃烂之时,美如乳酪”。他是把感觉抽象出来了,反而是一下子就击中了要害。我想,抽象艺术,或者说意向艺术的魅力,大概就是在这里吧,就是把我们现实中得到的感觉更加强化了。蔡锦迈出的这一步就带给了我们一种非常具体的感受,虽然她画面的形象不具体,但感觉却很真切,很具体。至于下一步怎么走?我想,如果以蔡锦原来的《美人蕉》作对比的话,是不是以后能呈现出某种有“天女散花”般的意向呢?也就是说画面可以更加灿烂,甚至可以是崩溃的,可以往末路狂花的方向去走。我想,在蔡锦的画面中是有这样的意向的。我就说这些,谢谢!

贾方舟:杨卫从最初的90年代的大背景说起,艺术家转向内心,转向自我,因为我们再无法关心国家大事,无法声张社会正义,我们只有关心我们自己,总的趋势是这样的,正是在这样大背景下,女性艺术家出场了,女性艺术出现在90年代,从1990年《女画家的世界》展开始,女性艺术才真正的展露出来,这个发展线索非常清晰。就是内在经验的自我表述,走向内心的自我探寻之路。刚才杨卫说到有没有可能出现如仙女散花,最后变得非常单纯非常灿烂这样的画面?

高岭:蔡锦不断创造独立造形的语汇

高岭:很高兴参加蔡锦的研讨会,刚才看了最近新的作品,她的新画与我最近几年感兴趣和关心的问题有很多相似的地方。蔡锦事先也寄了很厚的一本画册给我,前一些时间认真看了,在我的印象里虽然和蔡锦的本人接触不多,但是她的作品在最近20年里面是非常突出的。其实从画册上看到她早期1990年以前,就是80年代的素描和人物画作品,用笔开始有意识的在人物的肢体上用团块性的色彩来画肌肉,通过色彩和明暗关系来塑造每一个肌肉,让它鼓起来,已经开始有团块的征兆和迹象。在这个时期和喻红有很多共同的地方,但是,蔡锦和喻红们不同的是,她逐渐意识到要让这个团块状的东西强化独立出来,而成为了最近十七八年来蔡锦独立造形的语汇。这个语汇我们在看喻红们一类的很多女性绘画,包括男性绘画的时候是看不到的。倒不是说喻红们不重要,画得不好,而是说蔡锦比她们走得更远,清醒意识到这个可以独立出来,就形成团块形的,圆圈这样的造形的语汇。这是她不同于其他画家特别是女性画家的最重要的部分。至于她是不是画美人蕉,是不是画其他题材芭蕉都不重要,这个是她个人非常独特的,非常重要的一个语言,也是她和其他的画家不一样的地方。

20年来,一直到今天被命名为《风景》的系列绘画,都表明她的画面一直在不断的独立,不断的抽离,自我意识的深层的阶段,而不是像很多画家依然停留在用笔,用色,画人体。所以我们今天来看,大部分画家最终还停留在改善和改良画面形象上,而少数跟优秀的艺术家是提升性和蜕变性,像蔡锦是蜕变型和不断提升型的,准确说像蚕脱茧这样,是有本质不同的。

蔡锦回国以后看到她很多的作品,大量的用在实物上,空间装置上,用在自行车上,浴缸,鞋上,地面上很多,这应该算是她拓展绘画空间的努力与尝试。

21世纪前五六年开始,我们看到她的第二个重要的转型阶段。在这个阶段,她打开纠结,就是打开团状语言词汇的阶段。这个阶段以她最新的作品为例,在这个系列里,没有具体的现实的形象,没有具体的现实的题材的定义物(而九十年代她的绘画有生命体的形象),有的都是非形体化,或者叫烟雾化、气雾化的图形这样一种形状。

什么叫非形体化,非实体化?就是用短促、旋转和不连续的线,这些线并不是为了勾勒我们看到的亮度形体的,其实那个亮度的色彩和形体线是分离的,是非叙事化,更准确地说应该是离叙事化的状态。她新近绘画中形象,包括用色,都是浮动,游离,就是弥漫的状态,这样的状态她称之为风景系列。但其实不是风景,风景的概念是西方一百多年前的概念,这个概念的本身中文翻译成风,风化,风俗,风气。景用的是更多是侧重于景观的意思,人文地理的层面,换句话说它是作为外在的对象,被画家凝视,捕捉,表现,还是属于一种二元分离的再现性对象。西方的学术界早已经不用二元分离模式的概念评价和探讨了风景画了。

离风景化、去风景化是当代涉及表现自然事物对象时的一种国际化的趋势,蔡锦是吻合了国际化的趋势,也就是说又和东方人的传统精神,有了某些所谓的溯源,有了某些回归。比如在中国古代,讲的所谓的天人合一,没有主体,没有个体,没有二元的分离,画家、观赏者在创作或者欣赏一个风景的时候,其实人和风景是一体的,在画面中间的,不是说站在风景的外面。所以在这个方面我们古人用“俯仰”这个词,“抚摸”这个词来表达人跟外在自然或者事物的关系,身体之外所有的,包括心里想象的,用“抚摸”、“亲近”这样的词。所以我觉得蔡锦的绘画体现出这样的弥漫性,更多的跟我们中国传统中间的虚和实,有和无,似与幻,象、像与相这四者之间的关系有关,都引起了我的兴趣。中国的传统讲,像即非真,真即非像,一切形迹的东西都是幻相,如果执着于行迹则会过于执着,为物所累,世界和宇宙就其本质而言一切皆为幻相,大爱也好,大真也好,大象也好,只有追求天地的大和永恒,才能不执着于形迹,才能超然于纠结。

最后,我们横向的比较像蔡锦这样语言形态的画家最近几年不在少数,我看到很多这类的绘画,这样的绘画已经形成了小气候,如果大家都来这样画的时候,彼此之间在风格和手法上能不能区别开来,是很关键的。我所担心的是,这样的绘画是不是过于空洞,过于类型化了,因为它已经成为一个小气候。我的意思是说蔡锦因为个人的用笔,20多年形成的短促、非连续、带有圆圈和云团状的用笔,用色,甚至带有书法式的短小的方式,可能这些个人的些微的气质,些许的特征,有可能成为越来越多的人画这样没有形象的绘画的时候决定彼此之间差异的最重要的依据,这是一个艺术家面貌很重要的一个部分。总之,回归东方,溯源东方是重要的,同时又要警惕,不要最终在画面中完全不着痕迹,完全类型化。

贾方舟:大家畅所欲言,把自己想要说的话说完,杨卫是用男性艺术家和蔡锦做比较,用毛焰和蔡锦做比较,找相似性,这个点找的非常好。高岭通过和喻红们的差异来体现蔡锦的特殊点,而且对蔡锦做了很具体的描述,烟雾化,微形体化,去风景化等等,我觉谈得特别好的一点就是从纠结到打开纠结,这是他对蔡锦的解读,原来是纠结的,现在这些画面是打开纠结这样的状态,下面我们请刘礼宾发言。

刘礼宾:中国当代艺术的批判

刘礼宾:首先谢谢贾老师,让我有机会见到蔡锦这位艺术家。此前一直看到《美人蕉》系列作品,当收到《溯源》画册的时候,很喜欢这些新作品,觉得这是一个很重要的转变,整组作品非常轻松,这种“轻松”在早期的素描作品中已经呈现,现在扩大了整个画面。

我谈两个问题。

中国当代艺术30年不缺两种批判:第一种是基于题材的批判,伤痕美术、乡土写实、政治波普、艳俗艺术、青春残酷,卡通绘画基本上都属于此类绘画。题材批判特别注重政治题材,或者底层题材。只要表现它们,作品很容易进入“中国当代艺术界”。90年代中期批评界有关于“明确的意义”的讨论,因为各种原因停止了,到现在为止,这个讨论还没能继续下去,很可惜。我高中时候看过莫言一本小说,对我影响特别大——《透明的胡萝卜》。这本小说并没有像他的《红高粱》、《蛙》那么强的政治性,现实批判性。但莫言早年制作的这个“意象”发挥了什么样的作用?我们经常回避这样的问题。第二种批判强调“立场”,从星星美展,到2000年左右的“后感性”,都特别强调“立场”的存在。

但还有一个批评脉络就是形式语言的批判,从上世纪70年代末吴冠中开始,到1983年的抽象艺术讨论。2006年左右,抽象艺术在中国再次大量出现,发展到现在,有泛滥化、装饰画的情况出现。这个脉络是一个隐含的脉络,现在需要被提示出来。

以前看蔡锦的画,认为她是女性艺术家,或者认为她是是画美人蕉的艺术家,她就这样被明确化了。以这样的思路,如何看她最近的这些作品呢?这些作品充满了模糊性、意象性。在中央美院毕业生作品展的时候,每年都有这类作品,表现有机的,神秘的,暧昧的的意象,但这样的创作在美院里都获不了奖,为什么会这样?长征空间挖掘了郭凤仪,最近在美院一食堂的一个女工作人员,也在家里每天画有机线条,我们怎么样去看这类创作?

第二个问题。2005年我接触到了王光乐,我为什么对王光乐有兴趣呢?是因为当时中国正在流行“卡通绘画”。革命时代过来的画家就画革命,经历青春的画家就画“青春残酷”,卡通时代艺术家就画卡通。当时我在想这是不太简单了?太视觉了?太讲究视觉的二元对立了?王光乐的画不强调视觉性的,而是强调“触觉”。包括谭平的画,他在一件作品完成之前是不去看画的,画完以后再回头去看。

蔡锦现在的画也是这样,从局部衍生,并不强调视觉性,强调笔触的敏感,这里面积累她多年的绘画感知。高老师提出的“极多主义”也好,“意派”也好,背后都有类似的东西。

编辑:陈耀杰