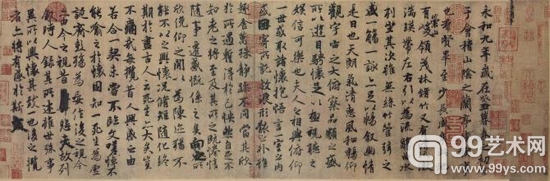

《兰亭序》

话语权掌握在谁手中 “谁掏钱谁说了算”

99艺术网:您看现在这些私人收藏家的话语权跟博物馆专家的话语权之间的关系,您觉得它是对立的吗?不是吧?

朱绍良:在2003年我曾经拜访启功先生的时候,他说了一句很有意义,也很有趣的一句话。他说今后这个市场是谁说了算呢?谁掏钱谁说了算。市场会出现这种精英阶层,他的检验标准还是以市场为准,就像邓小平说的:实践是检验真理的唯一标准。我们不能说博物馆的人不好,而且我们现在所看到的博物馆的人大多数还是功力很深的。像故宫的王连起、聂崇正等人,这些人都是博物馆里边的精英。他们很少参与市场,他们跟市场没有任何利益的关联,所以他们能够静下心来去研究。在他们所研究的范畴里边,可以说他们能够建立自己的绝对的话语权,因为他们没有一个功利的心态,他们是很公正的来判断任何东西。大凡与市场联系密切的专家,哪一个不为名为利?

然而,市场上博物馆专家也不乏有害群之马,包括金缕玉衣、汉代玉凳,就是说这种事情是常有的。那么我们反过来再来推论,其实在民国的时候,真正有话语权的人并不在博物馆,而是在市场。当时博物馆的人,像庄严、李霖灿、马衡这些人他们没有发言权的,他们邀请谁呢?邀请吴湖帆、张葱玉、张伯驹、启功等等这些人来对藏品进行论证,当时是这样的。包括陶瓷、瓷器杂项,邀请孙瀛洲等。其实,当时的博物馆他们并没有绝对的话语权。后来这些市场的人士,经过49年解放以后,他们大部分又都走向了博物馆。包括张葱玉到国家文物局,徐邦达到故宫,刘九庵也到了故宫,刘光启他也是作为市场的人到了天津文物公司。甚至于吴湖帆也受聘于上博的顾问,谢稚柳那就更不用说了,他是市场的大画家,也是藏家,他也能够到上博去工作。所以这批人等于是被招安了,就像水浒一百单八将是被招安的。那么,这批人进入博物馆之后,和原有博物馆体系的人发生了激烈的碰撞,但是他们是在市场里边摸爬滚打多年,自己掏腰包一点点积累起来的。

99艺术网:他们是有实践经验的。

朱绍良:对,这些实践经验能够促使他们在博物馆里占有绝对的话语权。那么我们现在,从中国拍卖20年到现在,反而市场的成长是很快的。当然,与博物馆一些老的专家相继去世,也有很大的关系。像徐邦达、谢稚柳、刘九庵、孙瀛洲这些人相继去世,那么他们就把主导权就完全地交给了社会。像后来两任的鉴定委员会主任都不是博物馆的,启功先生、傅熹年先生都不是博物馆的,反而他们有绝对的话语权。

我觉得至于话语权的问题,不能看你是否在某个机构,还是真的要看你的学识和能力。像启功先生是北师大教授,傅熹年先生是工程院院士,那为什么人家有话语权?那就是他的学识到了,他所见的东西足够的多,而且这些人他们自己也真的是掏钱买东西的人。你像启功先生他自己的藏品也很多,他年轻时候经常去琉璃厂,以前没有拍卖,经常去琉璃厂买东西。傅熹年先生也是一样。所以这些他们从市场锻炼出来,那真是自己掏钱买东西。所以启先生说,真是自己掏腰包的人才能够有话语权,因为你有切肤之痛。你看到一件东西,你没有花钱,你就不可能去对这件东西有一个非常深刻的印象。像不少博物馆的人都是看完国家的藏品以后束之高阁,并没有认真地去研究。这不光是中国,在台湾也是一样,台湾他的这个评审委员会并不是台湾故宫的人傅申先生作为主导,反而是社会上的人作主导。这就说明市场上的人不见得在这方面要比博物馆的人要有劣势。当然他们从遇见的东西来看,确实没有博物馆专家见的好东西、真东西多,但这个是可以弥补的。美国的博物馆、大学也一样,王季迁老先生成为指点江山的领袖,老人家也不是文博界的呀!

编辑:张长收