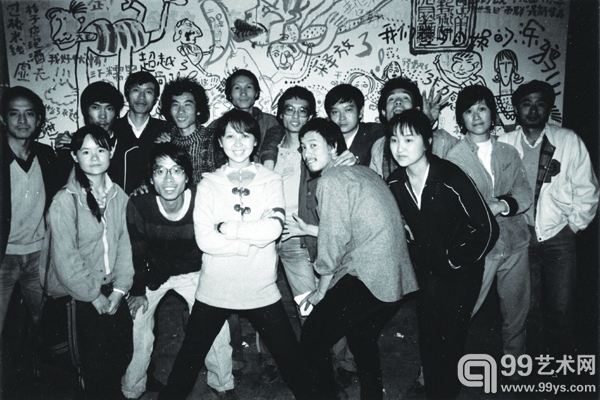

1986年“第三届新具像画展” 艺术家合影 前排左起:1张夏平 2 吴文光 3 孙国娟 4 叶永青 5李洪云

四川美术学院与云南学习经验

翁子健(以下简称翁):可以谈谈您80年代的创作背景吗?

叶永青(以下简称叶):我的创作生涯是在70年代末开始的,是改革开放的开始。我出生在云南的昆明,昆明是一个边陲城市,中国边疆,所以学习绘画比较困难,只能靠间接了解一些书本上的知识。能够考到外面去上学是我们从小的梦想。

我参加第一年77届的高考,考得虽然不错,但是因为体检的问题没有考上。那个时候我的另外一些少年时学画的朋友,像张晓刚、毛旭辉,他们在那一次已经考上(大学)了。张晓刚去了四川,毛旭辉在昆明本地一个艺术学校。我是半年以后才考上四川美术学院。

我记得当时是坐火车去四川的,它是一辆慢车,那可能是我年轻时候第一次出远门。在火车车厢,在云南的境内,整个车厢静悄悄的,因为云南人说话的声音都很小;越近四川境内的时候,这个车厢的声音越大,因为四川人说话非常喧嚣,像猴子叫一般。我当时就觉得到了一个完全不能适应的环境。

等到真的到了四川美院,我就发现,这和我们过去在云南学习艺术的环境完全不一样。其实我在云南学习绘画的过程中,已经受到很多在云南的前辈艺术家影响,像吴冠中、袁运生这些艺术家经常去云南,还有老师辈的,像丁绍光、蒋铁峰他们也在云南。这些人都有点形式主义的画风,作品带有一种云南少数民族的装饰性,我受他们的影响比较大。他们经常做讲座和讨论,其中提出来的绘画思路都和当时正统学院的有点不一样。

到了四川美院,我发现我身边的同学其实更多受到苏联绘画的很大影响。另外,我们的同学一进校已经非常成熟了。我们是78届,跟77届实际上只相差半年,但77、78届年龄最大的同学比我大10岁,像罗中立、何多苓就大我10岁,还有比我小6岁的,所以一个班有16岁的差距。有两个学期我和张晓刚、周春芽,三个人在一个寝室。

一进学院,用学院的观点说,我们是画得最差的。这个让我当时特别沮丧,因为我去四川美院之前,在昆明那个小城市已经小有名气,但是这种小自信,到新的环境一下子被摧残了。我身边的同学都崇拜现实主义、写实主义的绘画。在我一年级刚刚过的时候,我的同学已画很多草图、很多东西,这些东西和当时流行的艺术有不一样的趣味和想法,我记得他们其实都是上山下乡的知青,还有一些是当兵复员的,也有一些上过五七艺校,比如说周春芽、程丛林,他们在之前已经经过了很严格的学院训练,是美术中专,所以他们第一是画得很好,第二是他们已经非常成熟,有很多自己的想法和社会阅历。

那个年代每个人创作出来的草图必须经过开会审查,因为当时的艺术只有参加全国性美展才有出路,而全国性的美展要审查,那么就每个人先画一张铅笔草图,画完以后全部拿去评审,通过审查才能够领到材料费、画布和画框。我记得第一次我们每个人都开始画了一些东西,挂在学校的一间教室里,然后由当时的美协主席——不记得是王琦还是蔡若虹、四川美协主席李少言、我们的院长和书记来审查,审查的结果是全部否决,因为当时我们周围的这些同学画的都是痛斥“文革”的作品。那时候中央还没有否定“文化大革命”,但是我身边的一些同学,画的很多题材都反映对过去知青生活的许多困惑和反思。

当时我和张晓刚俩人在学校有一个绰号,叫“云南两怪”,因为我们俩画的东西跟别人不一样。在云南学习的时候走的是野路子,没有画那种长期的课堂作业,都是在街上画速写,所以只要一画速写和勾线,我们就画得特别好,很自信;反之,一画两个星期、三个星期的作业,我们就画得黢黑,所以也就比较自卑。一些印象派以后的作品让我感到亲近,也有机会慢慢的接触它们,所以我们画的题材也开始有点偏向现代主义了。但是当时整个学校还没有什么书,也没有什么“途径”能够看到这些“现代艺术”的资料。以前唯一的来源就是看一种过去老艺术家留下来的苏联画报,叫《星火》。每一期《星火》里面,能够看到一两张苏联巡回画派的印刷,比如列宾、苏里科夫、谢洛夫这些东西。这是那个时候的标准。我们也看老一辈的那些艺术家,像侯一民,或者一些艺术家的早期印刷品。

我们二年级的时候,学校引进了一套《世界美术全集》,里面有印象派的作品,也有一些古典绘画的作品。好像是30本。上油画课的时候才可以看,素描课不可以看,因为油画课要学色彩,而且油画老师要先预约,约好了以后全班就一起去看。看的时候门口放了一盆水,大家要先洗手,怕把画册搞脏。那一天看的时候你就觉得,恨不得把那个眼珠子都挖出来,想把画册都存到眼里,拼命地记,记那些颜色,记那些内容。

除了看这些画册,还有另外一个渠道,就是去看国外的电影。当时一些国外电影已经可以进来了,像早期已经有一些罗马尼亚、日本的彩色电影。看那些电影的时候,就像看一幅幅画面一样,所以那时候我们流行画一种“记忆画”,就是把这些看过的电影,像画连环画一样把构图、形象都记忆下来。每个人都在下面画出来。

当时学校觉得同学看这些画册可能太不容易了,就做了一个大玻璃柜子,里面放一本画册,每天翻一页,能够让每个人看一下,有时候有马蒂斯、高更。我记得我和张晓刚、周春芽就每天拿着一个本子去,每天翻到一页的时候,就把那一张画临摹下来,拿着水粉把颜色都记录下来,翻一遍我们就去记录一次,因为这是很难得的事情。还有那个时候,我觉得真正的启发都来自同学,因为我们身边这些同学进校的时候都已经很出色了。四川美院一直有个很好的传统,就是老师不压制学生,为什么?因为这些老师觉得学生都画得很好。当时有模特的时候,大家摆着画板一起画,老师也拿一个画板在里面画,可能在里面画的最弱的一张是老师的,因为那10年积累了很多人才,这些学生已经很强了,老师倒不如学生,所以四川美院的老师对学生都非常支持。四川美院的教学其实是一种没人管的教学,它和别的学校不一样,也没有系统,所以学生反而能够自由地生长,按自己的想法表达东西。这是很不一样的方式。

另外,我那会儿感觉很强烈的是同学互相之间的交流比较多,经常在一起。这种环境和云南很不一样。但这种落差让我显得比周围的同学要复杂一些,就是我始终觉得艺术还有另外一个参照。以前蒋铁峰和丁绍光给我们上课的时候,他们说徐悲鸿、列宾的东西不是艺术,好的艺术是蒙德里安等现代派的东西,但是在我们心目中徐悲鸿是大师,列宾也是大师,这导致我们的艺术一直有两个参照,一个参照就是我们正在学习的那个环境——现实主义传统的学校,另外一个方面是一种形式主义的传统,就是我们家乡云南。我觉得我就像一个人骑在摇摇马上,一会儿偏向这边,一会儿偏向那边,摇摆不定。

在同学里面,我也不是特别自信的人,当时我和张晓刚合作的比较多,因为也没有钱,每个星期我有一点奖学金。那么我一个月能够领到十几块钱。有了十几块钱,一个星期能吃肉;其他的同学那会儿吃饭的时候,一个星期能有一张肉票,可以吃一顿肉。我记得张晓刚是不吃肥肉的,还有个回族同学不吃猪肉,所以很多人都要跟在他们后面,因为他们可以把那个肥肉让给你,罗中立、周春芽和我也要抢他们的肥肉吃。那会儿同学的关系互相也比较亲近,互相形成一种有点像较劲一样的传统。

野草画会和全国美展

叶:在这段时间,我觉得在重庆有两件事件比较有影响,一件是“野草画会”。“野草画会”的成员是当时重庆社会上的一些主要的代表人物,像薛明德,他做了一些现代派的作品;我记得他的夫人是一位诗人,还有一个儿子;他整个家里天花板上都贴了一些自己画的当时我们叫“怪派”的作品。我们全部去参观他的家,然后美术学院的和当地的一些诗人、诗歌的青年开始互相辩论。后来又决定做一个“野草画展”,这其实有点像一个自选作品展览,在重庆沙坪坝的一个公园里面举办,大家把作品拿去。我记得我们参加的比较多的同学是像罗中立、程丛林这些创作比较熟练的,那个时候他们就开始大量地画这种知青生活和控诉“文化大革命”的作品,也画有一些现代派的作品;我记得罗中立当时画完全现代派的一些东西;我和张晓刚两个人画的还是云南少数民族的题材,造型上追求变形,也显得有点不一样。就是当时这种辩论的气氛就比较浓烈。

另外一件事件是全国美展。当时有全国美展,于是大家就开始画草图,我记得那次全校唯一通过的是两张老师的作品,两个老师的作品是有新意的,它们是带有一点悲剧的色彩或者是有一点好的想法被肯定的作品,一张是我们的任课老师王大同的《雨过天晴》,就是下过雨以后,一个漂亮的女孩在擦玻璃窗子,有很多雨滴流下来,这表现了当时春天来了,喜悦的情怀,特别符合当时大家的心态;另外的一张作品表现当时的“天安门事件”,是寄托哀思的作品,是我们的老师夏培耀纪念周总理的作品。就这两张作品通过了,所有同学的作品全部被枪毙了,所有“伤痕”的题材、控诉“文化大革命”的、表现知青生活的,有负面表现的这种作品全部都被否定了,叫“枪毙”。

“枪毙”了以后,大家都特别郁闷,也不知道这些草图该怎么办。但是我记得当时有一个机会,是在北京要开一个全国大学生会议。每间学校推荐一个代表参加大学生会议,全部人都推荐了高小华去当这个代表,因为据说高小华他是高干子弟,在北京有熟人、有关系。他带了很多同学的这些草图,卷成个大卷,准备带到北京去给北京的一些人看。当时最重要的就是美协和《美术》杂志,希望带作品去给这些单位的人看。后来听栗宪庭说,高小华去了以后知道了两个消息,第一是中央要否定“文化大革命”、为“天安门事件”平反;另外是到了《美术》杂志社。《美术》杂志社当时的主编叫何溶,栗宪庭也刚刚去了《美术》杂志,当时我不知道高小华拿了多少作品给栗宪庭看,他其中有一张草图叫《为什么》,是表现“文革”武斗的困惑的,何溶看了就鼓励他画出来。

回来以后,高小华非常快地把这张作品(《为什么》)画出来,他是第一个开始画出“伤痕”题材的人。当时的困难你们现在都不能想象,如果用铅笔和水粉在一张纸上画,这个大家都能做,但是要画成油画,对于一个学生来说是很困难的,因为大家没有钱去做画框。就算敢去画这样的东西,而且领导认可了,你都要找到材料费才能做的。他敢去画这样的东西,就意味着他已经有点胸有成竹,这属于当时的一个壮举了。以前没有人自己画画的,画家就是一年只画一张画到两张画,画杰作,而且都是为官方的美术展览画。

当时程丛林正在和老师们在合作一张画,王大同是我们的老师,特别欣赏学生里面比较出色的几个人。77届班上有四大金刚,一个是何多苓,何多苓是当时所有人公认的才子;另一个就是高小华,高小华进去以后就很出色;另外一个是程丛林;还有就是罗中立,罗中立课堂作业画得一般,但是他有生活的基础,因为他那时候画连环画已经在全国都很有名了,而画连环画能挣到钱,他天天都在家里画连环画,画《水浒》。

高小华和程丛林两个人关系不错,经常在一起,所以程丛林可能看了高小华的那幅画以后,马上就回去跟老师请假,推掉帮老师画画的工作离开了。当时一众老师正在画一张很长的,好像四米的一张巨幅油画,叫《欢腾的十月》,就是庆祝十月,庆祝粉碎“四人帮”,这是老师的想法。本来程丛林作为一个助手在画一些边边角角,但是他马上回到家乡成都,关起门来几个月,画出了《1968年某月某日雪》那张作品。同时,手脚比较快的还有版画系的同学王亥,画了《春》。那一年,当其他所有的同学都还在等待组织上批准画画、等待领材料费的时候,有的同学已经迫不及待自己画出作品来了,那时就是先下手为强。那个时候我觉得挺有意思。

那几年的美术展览是在成都举办,那时候没有电视什么的,都是阅读的年代,所以一个展览真的是非常轰动,可以用“万人空巷”来形容。我记得那次展览的时候,我们还专程去了成都看,到成都看展览是一个无比遥远的事情。成都当时有德国艺术家科勒惠支的版画展览;另外就是“全国美展”,那一次是四川省的油画部分,当时所有人都去目睹最轰动的作品:《春》、《1968年某月某日雪》和《为什么》。后来这几张画很快就选到全国美展上,也获了奖。这反过来刺激我们身边所有的人……

编辑:admin