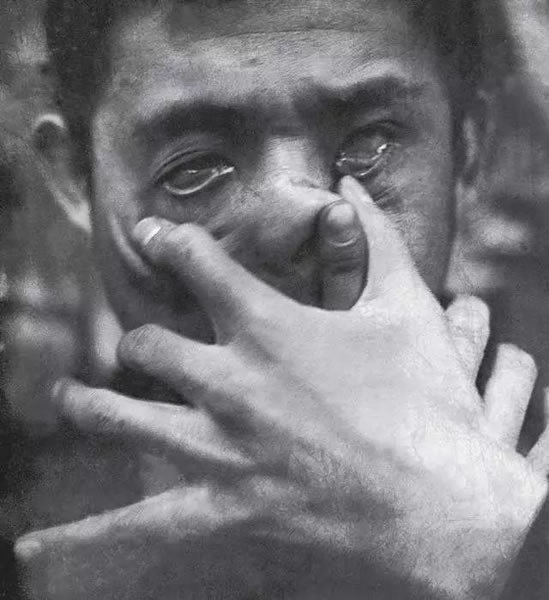

洪浩镜头下的方力钧怪相,1987年

发现自己

“涉县”——那个位于太行山东麓的贫瘠地,“在那种生存环境下,人们认命且易知足。他们在山坡上挖一个坑,依赖上天赐雨,蓄水过活。可一年都或许没雨。遍地鹅卵石,大片房子都是用它们堆砌而成。因为不见绿色,阳光普照,一切显得光秃秃。”

“每隔一段时间,单位安排大家集中时间进行创作,不用工作。每人还给补助给材料,外出写生收集素材。我们到山里去看石刻,到涉县的蜗皇宫,也叫奶奶顶。第一次酒醉之后,突然萌生一个想法:为什么自己好好的一个人,非得跑到这个穷乡僻壤来体验生活?你自己的生活就不值得去体验吗?”方力钧自述道,次日清晨,他搭上一辆货车返回邯郸。到家后,关上门,拿出纸与笔,一张、两张、三张地勾画。柴海燕看到他完成的作品后,留下纸条:力钧,祝贺你,画了一幅好画!惊叹号打得好大。

伴随着这次酒醉,方力钧开始正视自己,他发现——自己的生命感受才是创作的源泉。就这样,方力钧开始对上世纪80年代盛行的“乡土情结”渐渐免疫。

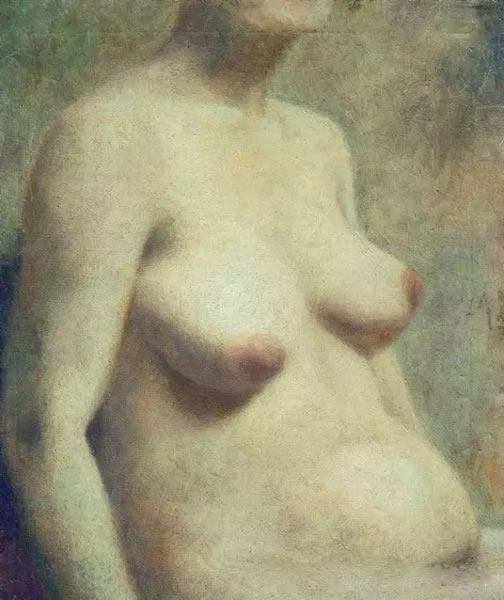

方力钧1987至1988年期间的课堂习作,61×48cm,布面油画

《乡恋》获奖后,方力钧辞掉公职,一心报考美术高校,想继续深造。1985年,“’85新潮”步入高潮,各种艺术团体纷呈迭出。艺术家们呼吁,人的解放与个性的树立是人们普遍遵循的原则;宣布“艺术完全是自己独特的内心世界和思想的表现”。其后,栗宪庭在《中国美术报》上撰文《重要的不是艺术》,强调这场思潮是思想解放运动的深入,而非艺术语言范式的革命。

这年9月,方力钧考入中央美术学院。他否认过“’85新潮”对他产生直接影响,他甚至也不觉得,当年备受推崇的西方哲学著作与自己的心灵真正相亲--“我们在学校,什么尼采、叔本华等所有西方哲学、心理学的书籍每天从商务书店往回抱。其实大部分书当时没看,现在也不会看。我十五六岁就接触这些书籍,刚开始读黑格尔的美学,是一字一字、一行一行地认真读下来。但等我到30岁的时候把那些读书笔记拿出来,我发现我一句都读不懂。”

方力钧《无题》,60×60cm,纸上水粉,1984年,艺术家自藏

1989年,方力钧的毕业素描,背景是鹅卵石砌成的围墙,形式感强烈。“这批1960年代生人,与第一代‘知青群’、第二代‘20世纪80年代中期崛起的现代思潮群’画家不同,”栗宪庭进一步细解,“今是而昨非——他们生下来,就被抛到一个观点不断变化的社会里。”也正是这种成长经历,让方力钧怀疑一切既定规则、一切“常理”,他用“像野狗一样生存”来形容自己的状态,这种状态的本质,正是只寻找与自己相关的生命体验。

上世纪80年代最为盛行的乡土情结与哲学热影响了整整一代人,却没有成为方力钧创作的主题,他对自身内在体验的关注正在渐渐积累,成为日后创作道路中,最重要的源泉。

编辑:江兵