“每个人都很财迷,我自己也是”

1991年3月。方力钧与刘炜举办了一次内部画展。那是他首次对外界展示自己的一批“光头”作品。与毕业素描中人物的木讷朴拙相比,这批画中的“光头”呈现出“无聊”与“一点正经没有”。

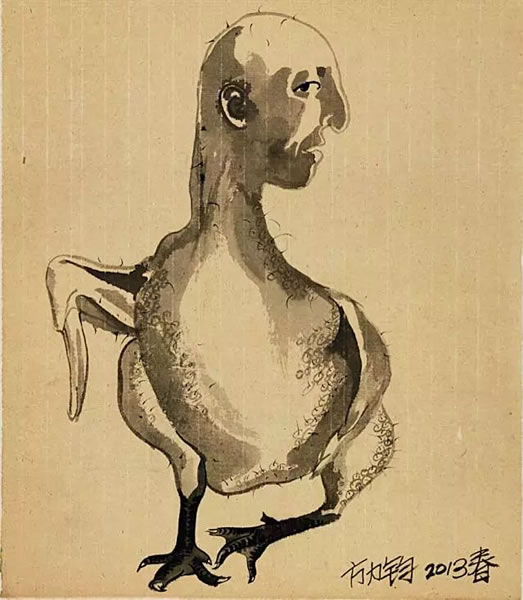

方力钧《2013春》,43×37cm,纸本水墨,2013年

“毕业作品上还有点现实主义的场景化,有一点对集体意识的反叛,一排一模一样、小小的、符号化的人。等他突然将一个人,或几个人放大,带有嬉皮笑脸的表情时,这个光头符号就丰富化了,一下与整个社会的心理情绪对接上了。”栗宪庭说。方力钧在涉县酒醉萌生的想法终于被正式论证了——艺术家的生命体验是最大的主题,这种对个体的内在探索是可以引起社会共鸣的。

次年4月下旬,方力钧与刘炜在北京艺术博物馆举办画展。这次画展,引发首都文艺界轰动。也正式确立了他自己的艺术语言风格,即栗宪庭原创命名——“玩世现实主义”。

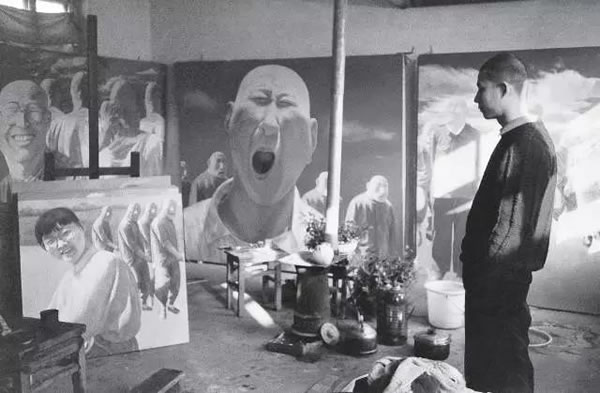

1992年,方力钧在圆明园工作室

1992年6月,方力钧应澳大利亚大使馆罗清琪的邀请,参加“中国新艺术展”于澳大利亚展出。展览过后,他卖给澳大利亚国家美术馆及罗清琪一共三幅素描,以4500美元成交,“这在当时是天文数字”。同年,等到瓦伦蒂诺来买他的早期作品时,“一幅画,自己卖已卖到一万美元”。

1993年2月,栗宪庭与香港汉雅轩老板张颂仁联手策划了“后八九中国新艺术展”。方力钧、张晓刚等50名参展画家,近200件参展作品在香港艺术中心和大会堂展出。

据说展前方力钧和张颂仁并未一拍即合,但展览结束之后,却还是以一番“愉快的争执”欢喜收场——“张颂仁来找我,然后从兜里面掏了一沓美金,装在信封里面,说老方这是给你的,我问这个是什么意思?他说4幅作品卖了之后,觉得赚得有点太多了,给我补充一部分。后来我说不行,因为你是买断的,不是分成,你卖多少,都跟我没有关系了……我们两人争执了好半天,当然这个‘争执’还是很愉快的,最后我把钱收下了,7000美元在当时是很多钱,可以在宋庄买两个院子了。”方力钧回忆说。

方力钧装置作品,170×127×120cm×2,钢、铁、木、石、玻璃钢等,2007年

“金钱面前,人有欲望,这是本能正常的反应。可是回到算术题上来,我必须算完,得到之后的后续问题。这就跟赌博和做贼伸不了手是一样的道理。”那个曾经一顿饭只能吃三根挂面的方力钧在财富面前有一份清醒的克制。

1993年6月,在栗宪庭带领下,方力钧与其他15名中国艺术家参加“第45届威尼斯双年展”。这次参展,标志着中国当代艺术与国际对话的开端。是年12月19日,纽约《时代》周刊以方力钧的油画《打哈欠的人》作为封面。这幅作品中的“光头”原型取自他在北大认识的好友于天宏一张生活照。

杂志同期发表美国评论家安德鲁·所罗门关于中国新生代艺术的长文《不只是一个哈欠,而是解放中国的吼叫》。读到这一标题,让方力钧明白了一道理:“无论你做什么事情,它都有多方解读的可能性。我们要想到在我们控制之外的一些反应,这对于我以后的创作是一个非常重要的启示。”

2003年,方力钧《绿茶》剧照

从这个阶段开始,方力钧获得了自由创作的充裕资本——他不再面临贫困,不再是不具社会身份的“盲流”。在创作上,他长久以来积蓄的力量正源源不断地喷发,并受到越来越多的关注,他“成功”了。然而对于艺术家来说,“成功”是一个敏感的词汇,这里面除了艺术上的肯定,还包含了商业与媒体的关注,怎样处理这份成功,同样是一门复杂的课题。

“‘玩世现实主义’‘泼皮光头’对我来讲意味着什么?我是受益者,但它绝对是柄双刃剑。”

说起这些著名的标签,方力钧的体会很复杂,“一方面它把你可能原本不存在的价值赋予你,但另一方面可能使作品真正想表达的意义被覆盖了。甚至由于名气和符号本身的系统过于强大,也许画个长出头发的形象,连我的名字都不能用了。因为我的名字也成了一个符号,和光头这个符号紧紧联系在一起了,这就是成名与符号的无奈与代价。”

编辑:江兵