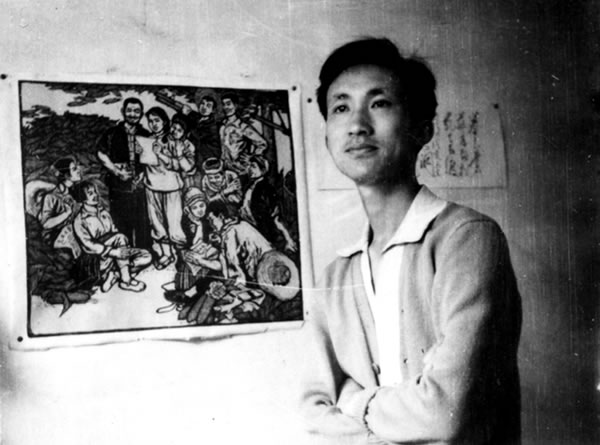

1965年,董克俊在他的作品前

董重按

城市零件微刊已经推出五期,我也有了些思路,从这期开始,我将陆续推出一些贵阳艺术家的野记,之所以称之为野记,是想和正规艺术史的书写有些区别,正规的艺术史,是数据化的,无阅读的快感,况且,收集数据是纯技术活儿,我没有这样的本事。贵阳这地方,夏季凉爽,冬季阴冷,这里生长出来的艺术家,按贵阳话说,一个是一个,各搞各的,不太理会潮流,却注重自己手上的活儿。我长期生活在这座半年舒适半年难受的城市,掰起指头数数,有趣的艺术家虽不多,却个个鲜活,手上的活儿好,活得不做作。

用文字记录下一些关于贵阳艺术圈子不起眼的人事,虽不起眼,却是鲜活可信的。

这期推出的《刻刀下的黑与白》,讲述1980年代我们家生活的一个侧面,接下来,我将写写任小林和李革,李革的已动笔,自己觉得开头几段还有些感觉,估计写得下去的。写小林哥,要难些,我热爱他的画,我和小林哥接触较多的时间,主要是八十年代末和九十年代初期,也是有些故事的。至于城市零件的艺术家,我会以《零件记事》为总的题目,又以艺术家个人逐一描述。

现在想到的,也就这些,算是计划,以后能写些什么,就看感觉了。

刻刀下的黑与白

董重撰文

1986年以前,我随父母住在贵阳老城最北头的云岩村安装公司和中建四公司宿舍的大杂院内,再往北是安云路,省防疫站座落于无名山脚下,翻过这山,便是黔灵公园。从我们家经过煤巴场,顺着安云路往东走十多分钟,便是省政府后门,那里有条北向小路,直达动物园后门,春夏之交,这里几十棵枇杷树果实累累,还有青涩的李子。南向的路通往北京路,重要的单位是北京路派出所,还有煤校和邮电学校,邮电学校教学楼后面有长长的围墙,墙外是一大片菜地,还有一些民房,直到看见一座公厕,便又绕到我居住的院子了。省政府有一栋苏式建筑,像人民大会堂,巨大的水泥柱子,建筑前方是个广场,两边是草场和苹果树。走出省政府,便是八鸽岩了。如果从安云路往西走有十七中,还有一处叫水井的自然村落,砖砌的平房,空地都种有菜,泥巴小路将每家串连起来,继续往西走可到黔灵公园的大门。

1969年,董克俊和吕恒芬结婚后在黔灵公园

我们小小的家在一栋红砖房子里,这栋楼有两个单元,三层楼高,木楼梯,每层楼楼梯两侧都有一扇巷道门,里面有四间约十五平米的房间,不到十平米的厨房,还有一间只有七平米的小房间,本来堆放些杂物,大约6、7岁时,这间小房子成了我的卧室,床紧靠窗,这窗子单扇的,从这里看见对面的四层砖混结构的楼房,有三个单元,每户人家有阳台,有厨房,还有独立卫生间,是建工四局的宿舍,好像是四室一厅,那年头,这样的房子完全是不可想像的,建工四局是国家直管的单位,所以这房子大概是特批的,里面住有局长,工程师,会计,教师,医生,都是工资高的。这楼的后面还有一栋竖着的三层红砖楼,旁边有一口老水井,水很甜,隔过几块菜地,就是些乱七八糟的平房了。我最羡慕对门的房子有卫生间,我们这楼里没有,上厕所要去公厕,我跑步也得五分钟,有时人多,大便坑位不够,那才叫急。小学后,我每天得倒一次尿盆,这是儿时最深刻的记忆。这安装公司,下属建工四局,后者是行政部门,所以待遇好些。我们家在2楼,同扇门里还有一户周姓人家,我叫他周伯伯,他老婆姓瞿,我叫她阿姨,周伯伯是建工四局的会计,瞿阿姨好像是工人医院的出纳,上海人,爱干净。周伯伯本该住对门那豪华楼的,只是行政级别差一点,只好住到这边来了,不过,他们有三间十五平米大房,两个儿子一间,女儿一间,我喜欢老二周毅哥哥,个高英俊看读书,老三周红姐姐人好极了,记忆中长得正派,对我也好。直到我们搬走后一年,周伯伯家终于搬到了对门。我们两家共用一个厨房,关系相当好,其他楼里的邻居,就因这共用厨房,经常吵架动手,我总是去看热闹,贵阳话吵架恶毒得很,声音也大,十八代祖宗都是要操绝的。我父亲并不在安装公司上班,这破房子,是爷爷调到昆明后留下的。

我的小卧室除了床,还有一个碗柜和一个陶制米缸子,对门是我父母的房间,也是父亲的工作室。房间的地面是长条木地板,很结实,贵阳的冬天异常寒冷,都用铁炉子烤火,木地板的好处是保暖且不冰脚。窗前是个三抽桌,基本是父亲的工作台,父亲喜欢刻木刻,工作台上全是木刻刀、正在刻制的木板,还有印版画的油墨滚子,是实心橡胶做的,有弹性,还有一块滚油墨的玻璃,版画刻好后,用滚子将胶版专用的油墨在玻璃板上滚均匀,然后又滚在板子上,铺上准备好的纸,父亲喜欢用宣纸和一些韧性好的手工纸,用手很利落地将纸铺平整,用蘑茹形状的磨子均匀的来回磨,讲究力道的,这就是最常见的印刷黑白版画了。这蘑菇状的东西是用很硬的木头做的,印画之前,上一点腊,减少磨擦力,以免将纸磨破,滚油墨上板子也讲究,油墨不能太厚,免得将纸泡软。这印画的工序,我十一、二岁时便已完全掌握,成了父亲的帮手,父亲在八十年代创作能力相当旺盛,我也经常帮他印画,有时一天得干上五、六个小时,非常累,最受不了的是油墨的味道,还熏眼睛,印完画,还要用煤油洗扳子和工具,手染上煤油,用洗衣粉拼命洗,可还是有味儿,父母的卧室兼工作室,常年都是这版画的怪味,我们一家人对这味儿也习以为常了。

编辑:江兵