周长江:中国抽象油画的奠基人——吴大羽

0条评论

2015-09-16 13:37:11 来源:艺术中国

美术教学与创作(1928—1950)

1927年秋,吴大羽和林文铮、刘既漂乘坐火车离法转道列宁格勒(圣彼得堡)回国,到沪后先在上海新华艺术大学(次年改名新华艺术专科学校)任教,第二年在林风眠的邀请下与林文铮一同协助在杭州创立国立艺术院,他受聘为首任艺术院西画系主任。新校在蔡元培指导下,林风眠为校长,他相继聘请了许多留欧有成就的画家执教,并基本以国立巴黎艺术学院为蓝本展开教学,致力于绘画的创新,提出了“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”之口号。吴大羽将西方现代绘画的精神贯彻在自己的教学和创造之中,身体力行实现理想。这个时期应是他一生中最惬意的时光,美丽的西子湖畔不仅留下他艺术写生的足迹,也记录了一段动人的恋爱故事:1928年8月吴大羽与寿懿琳举行了婚礼。

三十年代的吴大羽

由于吴大羽的言传身教,用启发式、鼓励式的教学方法,循循善诱,培养学生的自信与内在潜力,更由于他禀赋颖异、思想超凡,因此,他在同学们心中的地位无人可及。“我们永远被他感染、被他吸引”,吴冠中后来回忆说:“吴师善于言辞,言语中具有诗意,导人思路步步入胜。那时,他还很年轻,由于学养俱佳,自信很强,极有艺术家的气度,这也许就是他成为名画家的条件。”“吴师为人态度庄严,对学生很恳切爱护,尤其对优秀同学更是不遗余力讲解鼓励,犹如望子成龙的心情。”(《美术观察》杂志1996年第3期)朱德群说:“14岁时,我考入杭州艺专,吴大羽老师教我两年,他的教学让我印象深刻,他不光是给我们启发,他是教我们怎么看。好比画花儿啦、画石膏啦,要有什么样的结构,他完全为我们打下了基础,基础很稳的。‘简朴’这个因素,我们受他影响很多,他对学生的要求是很自由的,他不反对我们受Cezanne、Picasso、Matisse的影响,别的老师批评我们绘新的东西,不过吴大羽先生和林风眠先生始终一直保护支持我们。”(《忆吴大羽先生》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)赵无极也说:“吴大羽平常话不多,改画时话却比较多,板着脸不大有笑容的。吴大羽先生教课严格得不得了,他总是在8点钟以前就到了,不过当时学生都是很认真地学习。杭州艺专通常是一年换一位老师教,我和庄华岳同学这两班,因为吴先生欢喜我们,就继续教,连教了两年。很多学生说吴大羽先生是很孤傲的,我们是又喜欢他又害怕他。当时我年纪最轻,他每天都要来看我画什么,假如有时候我不太用心的话,他就说:‘无极!有什么毛病啊?’”(《把他摆回他应得的地位——赵无极访谈记录》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)

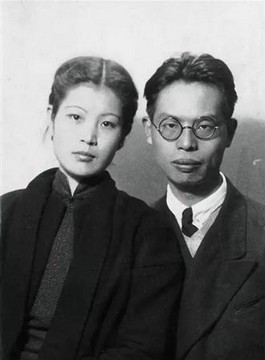

吴大羽与夫人寿懿琳

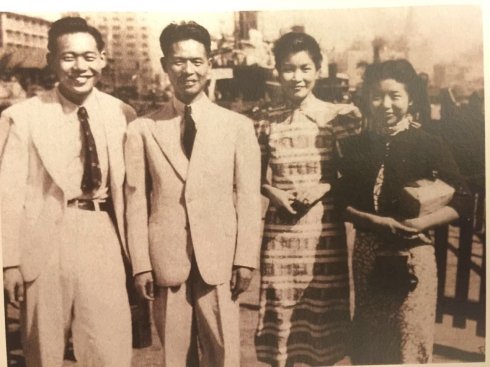

吴大羽夫妇与赵无极夫妇

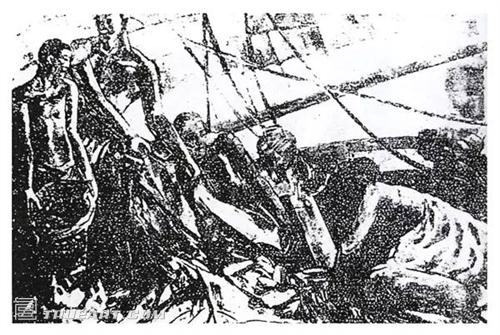

国立杭州艺专期间(1928—1937),吴大羽是西画教授中才华横溢而最具专业威望的一位。他认为:“艺术来到美术家眼里会产生两种意义:一是美育教学,二是创造的哲学,将由这两个信息决定他们进行工作的程序。”处于当时重要地位的吴大羽在这两个方面皆有建树。风华正茂的他除教学,还创作了许多具象的巨幅油画作品,积极参与学界艺术活动。这个时期,可以说是他人生中的第一个高峰期,刚学成回国,踌躇满志,充沛的艺术创作,题材涉及历史与现实多个方面。如果说后期的创作是出世的“为艺术而艺术”,此时期的创作则完全是入世的“为人生而艺术”。他精湛的技艺、富有人文精神关怀的巨幅历史和现实题材的油画创作,享誉当时的画坛。如《船工》《井》《岳飞班师》等,可惜原作已毁,“连照片都没有留下”。

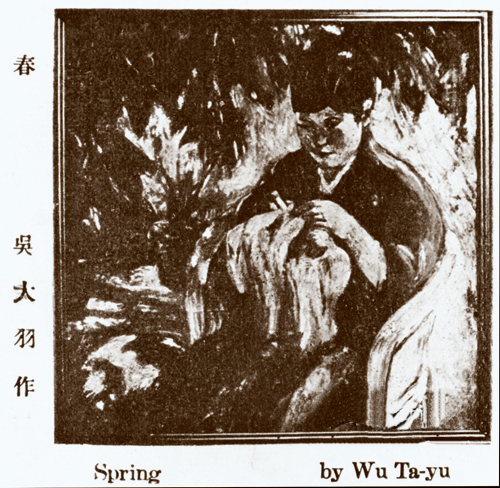

春,吴大羽,1929年

“《井》表现井边汲水、担水的人们,蓝绿色调,画面水桶、扁担纵横,好像赤膊着居多,是生活的拼搏,是人间艰辛。每当我看到塞尚的大幅构图时,总不自觉回忆到冷暖对比强烈的《井》。

“当全校师生掀起抗日宣传画高潮时,吴大羽在大幅画布上只画一只鲜红的展开五指的巨大血手,像透着阳光看到血在奔流的通红的手。恐怕是唯一的一次,他在手指间书写了题词,大意是:我们的国防,不在东南的海疆,不在西北的高岗……而在我们的血手上。”(《美术观察》杂志1996年第3期)这幅大画名《国土不容侵犯》。另外同期创作的《倒鼎》描绘一群中国妇女挣脱锁链,谋求解放。

“《孙中山演讲图》画面色调为淡紫色:孙中山先生穿着染有淡紫色的白大褂,他和草地上的人群一起以大片的森林为背景,浸沐在一片微冷的色调中。《井》又名《汲水》,有5米高、4米宽,这些作品尺寸都非常巨大,它不是追求物象的外表描绘,只是一种凭藉,让棕红色的汲水人的背部和蓝绿色树丛相照应、衬托,发散出色的魅力……我们被他的气魄所震惊。一个向背的农民在井旁汲水,背景是树林。大片的绿色树叶与棕红色的农民背部相照应、衬托。这种大色块像一股冲力激励着观者,是形与色的双重力量啊!”(闵希文:《博大精深、超凡脱俗——我国第一代油画开拓大师吴大羽》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)又如《窗前裸妇》约高3米、宽2米,人体的大色块铺垫,背光的深紫与受光的朱红形成强烈对照。

虽然这一时期的作品原作已散失,我们只能根据叙述和有限的作品印刷版图知道一些大概,从中不仅可以了解吴大羽早期的风格样式,同时我们还可以了解当时在油画艺术表现上与西方流派的脉承关系,以及感受一个赤热艺术家的创作激情,对生活、时事的关注和投入。当时他还计划有更大作为,画出更多、更大、更震撼人心的作品。据他的学生曹增明回忆:“这年秋天,吴先生嘱丁天缺(丁是他的助教)告诉我,他有个宏愿,即重振中国之壁画。他认为我们祖宗创造了壁画,有许多杰作伟构,而今式微了。他打算把学校画廊(即展厅)的所有墙壁都画满壁画。他选定的第一幅壁画题材就是‘愚公移山’。”(《师生之间是道义关系——我的老师吴大羽》,载《艺术摇篮》,浙江美术学院出版社,1988年)然而时局突变,抗日战争爆发,不仅此计划成泡影,就连吴大羽的作品也全部遭劫,一无所存。闵希文不无惋惜地说:“现在来回忆,老师第一阶段的作品水平是不亚于欧洲画家作品的。”(闵希文:《博大精深、超凡脱俗——我国第一代油画开拓大师吴大羽》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)

从历史上来看,第一次世界大战结束后,西方现代艺术运动此起彼伏,波及甚广,不但强烈地震撼着欧洲艺坛,更直接或间接影响着世界许多国家的艺术发展。这一时期的中国,如林风眠、吴大羽、林文铮等在西方诸国学习的青年画家学成归来,他们雄心勃勃致力于新艺术运动。1928年8月,以国立艺术院的教师为基础力量,成立了“艺术运动社”,这是民国美术中少数几个现代艺术组织的先驱,其宗旨是“以绝对的友谊为基础,团结艺术界的新生力量,致力于艺术运动,促进之东方新兴艺术”,这是当年巴黎“霍普斯学会”在国内的延续。较之前期以引进传播西洋画或改革中国画为使命的前辈而言,他们更富有朝气和创造力,而吴大羽就是其中的佼佼者。他们以创新和中西合璧、促进中国文艺复兴运动为奋斗目标,追随西方现代美术诸如印象派、后期印象派、野兽派和超现实主义,形成各种不同的多元倾向的艺术风格和学术团体,虽然与欧洲各流派不必简单类比,但确能说明当时的民国美术已卷入世界艺术发展的潮流。从这个角度看,闵希文对吴大羽的作品评价,就当时学成西方的技艺和艺术现象的同步性来说也是不为其过的。然而,后来的吴大羽自己则对这些早期作品有评价,认为它们“只是表现了眼目所感的东西,是视觉的产物,好的作品则是属于心灵的东西,要充满幻想和秘奥、对人生的冥思和彻悟。”(闵希文:《博大精深、超凡脱俗——我国第一代油画开拓大师吴大羽》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)

战乱发生后,吴大羽因学校多次迁移与合并,携妻子、女儿辗转长沙、沅陵、贵州,最后抵达昆明。由于人事纷争,林风眠1938年秋离开国立艺专,而吴大羽虽经吴冠中等学生要求被聘任返校任教,却因种种原因未能如愿,吴大羽也就经滇越铁路到香港回上海。闵希文在他的文章中谈到:“羽师是一位中国典型的士大夫型的知识分子,处在这样屈辱恶劣的境遇中,精神上不免感到压抑。”(闵希文:《博大精深、超凡脱俗——我国第一代油画开拓大师吴大羽》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)这个时期(1940年夏)至抗战胜利五年许,吴大羽蛰居在孤岛的上海一栋二层楼公寓中,有着从不愿妥协脾气的他如何调整自己,人们不得而知。但赵无极回忆中有丁点透露:“我是在1948年出国的,那时吴先生还住在上海,出国前我去看过他,他已经不教书了。我们谈天,他欢喜讲诗,他说作诗可以,作画不自由,没有意思,所以他不想画了。”(《把他摆回他应得的地位——赵无极访谈记录》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)但有资料证明他并没有停止画画,只是不会太多。

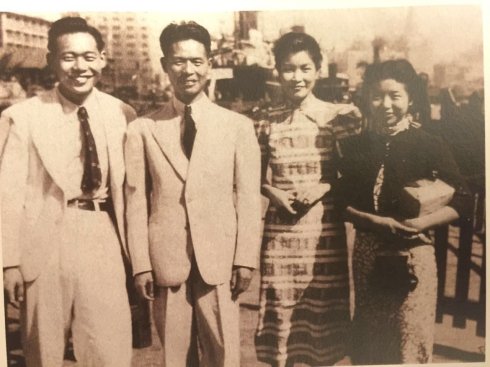

杭州艺专教师合影

知识分子最痛苦的就是对他的不解,智者更甚。从此,吴大羽与外界隔绝。如果说前一次的解聘与校际人事间的纠葛、摩擦和嫉妒有关,那么这一次的解聘就涉及到政治和社会的不容了。尽管吴大羽设法为自己辩护过,但是新教育方针并不需要“绝无求取进步之意愿”的吴大羽,新社会更不在乎区区个人冤屈。这些遭遇让我们看到了一个满怀艺术理想和关怀人文进步的知识分子如何从“入世”被迫走向“出世”、进而走向“自我封闭”,从行动到内心都处在社会边缘的客观原因。

1934年上海《良友》杂志刊登吴大羽作品《女孩坐像》

船夫曲,吴大羽,1947年

编辑:江兵

相关新闻

0条评论

评论