周长江:中国抽象油画的奠基人——吴大羽

0条评论

2015-09-16 13:37:11 来源:艺术中国

他在西学东渐的潮流中扮演了先锋角色,并且这样的现代主义学术理想一直贯穿在他以后的各个时期,无论处境如何都不曾动摇,并且在逆境中咀嚼传统文化,融化其精髓探索新的油画语言。在销声匿迹了很长一段时间后,我们终于在他后期的作品中看到了他的整个精神世界:一种秉赋的韵致、融合东西古今的灵慧、具天地乾坤的气派而不屈不挠的创造意志力,使他在形象和心象兼得语符追寻中,迈进语义抽象范畴建筑奠基,开启了一条独步古今的中国现代抽象油画方式。以下分六个方面分别阐述:

1.理念

吴大羽这些赴欧留学的学子,都有非常优良的国学根底,这就决定了他们进行的现代主义绘画并不是单纯的模仿。在吸纳西学的过程中,会自觉或不自觉地要经过自我已有文化构架的参照和过滤,认同感是在自我审视的基础上确立的,因此个人的知识结构、性格和爱好就成了选择的前提。西方现代主义绘画比起已有古典绘画更能顾及人的内心,也同样更多地受到社会环境、时代新起的思想影响—20世纪初的欧洲新思想如叔本华的悲观主义哲学、弗洛依德的无意识理论、尼采的英雄主义、柏格森的生命活动论、詹姆斯的改进经验主义和意识流概念等等,飘在西方空气中的新思想影响了文化艺术世界,同样对“五四”以后新文化运动怀有热情的青年学子也具有理性吸引力。中国知识分子一向有学以经世的想法,留学生也都以“救国”为己任,他们在多元的西方绘画流派中用心学习,艺术理念和技术表现能力得到提升,学成回国后,面对国内时局的极大反差,促使他们重新内省反思,必须结合本土的现实调整个人与社会的关系、理想与现实的关系、西学与传统的关系。在“中西融合的革新思想下,他们的态度是西器中用,具有鲜明的中国文化精神和强烈的现实关怀”。我们从吴大羽给学生的信中可见其当时对艺术理解的表述:“美在天上,有如云朵,落人心目,一经剪裁,着根成艺。艺教之用,比诸培植灌浇,野生草木,不需培养,自能生长,绘教之有法则,自非用以桎梏人性,驱人入壑聚敛人之感情活动。当其不能展动肘袖,不能创发新生即足为历史累。譬如导游必先高瞻远瞩,熟悉世道,然后能针指长程,竭我区区,启彼以无限。更须解脱行者缰束,放宽其衣履,行人上道,或取捷径,或就旁通,越涉奔腾,应令无阻。画道万千,如自然万象之亲,如个人心目之异,无待乎同归。”

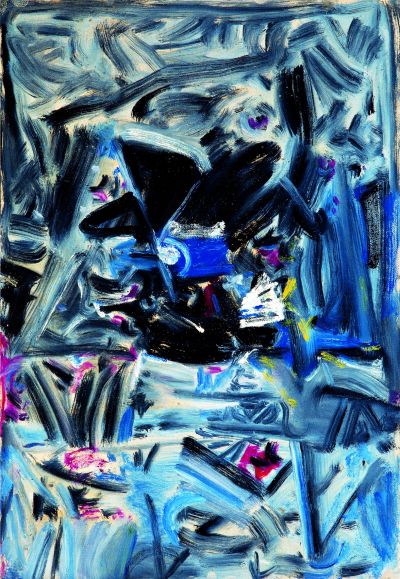

《谱韵-63》布面油彩

在艺术创作理念上,他更是心胸开阔:“中西艺术本属一体,无有彼此,非手眼之大,而是至善之德,才有心灵的彻悟。人类的艺术是相通的,用不到分中西。艺术是一种语言,只有时代。”

“画家假如不能就人天之间识别前途,哪能作画?这个精神假如不能掌握画意中心,也画不出什么名堂来。假如能秉此做去,还怕会被人民群众所抛弃吗?为人民服务的经典不能小用,不能作莲步用。”

吴大羽的艺术理念不仅仅只是顾及从艺的理解、行艺的动机和创造的缘由。在长期的中西文化关照中,更在自己热衷的诗文与绘画实践的基础上,参省自身,用心梳理、整合了许多既符合西方学理,又通达本土诗学文脉的鼎新用词、术语,用以概括、厘正当今绘画视感研究与创作中的内在规律,从而在现代文化意义上建立有别于西学的艺术阐释语言,试图探寻具普遍意义的视觉艺术心理感受。如下是吴大羽手稿上留下的思考:

以上不是表达形式上的求新,而是用汉语表述绘画中的相对视觉感应以及对立统一构成元素,以诗性形象思维词意在抽象经营基础层面上做总体改变。我相信这些术语理念将帮助人们认识绘画的内质含义—“我们从美丽中来,前面是真理所在”,就像我们看到他的抽象绘画一样让人顿起敬意!

2.探索

吴大羽是天生敏感的人。敏者多变,从留学起,他就不固定在一个地方一种方式学习,崇尚毕加索的多变,“崇敬他的创造力”,从认识广度上更认为“人类的艺术是相通的,用不到分中西,艺术是一种语言,只有时代之别,没有地方之分”。时代的相左使他生不逢时,然而吴大羽是个怀有大志的隐者,他并不遁世,以无为之为吞吐古今,一个“生命的宗教徒”把命运灌注在艺术里,融贯中西,虔诚地进行艺术探索。

如果我们通览其作品,把吴大羽回国后的全部创作进行分析的话,大体可分为前期与后期,中期有很长一段时间他的兴趣在文学诗词上,少有的绘画也只能算过渡期。如1947年他创作了《船夫曲》,1948年创作了《回乡》,画面亲切感人,展现了线的流动,色彩带有装饰感,形象也稍稍的夸张。学生访他时他会滔滔不绝地谈论绘画的变法,非变不可的道理。“时代在变化,艺术趣味、艺术美的领域也在变化、扩大,不能说过去是陈旧的、不好的。但过去总是过去了,总不能说现代比不上从前。至于说发展到什么地步,谁也估计不到,也没有尽头,总之,变,一定要变化,这是事物的规律,这是肯定的。”(如许多纸本绘画的试验)由于时运处境和艺术追求的出发点不同,这前后两期差异很大。前期的创作在主题上是人文主义的并倾向浪漫主义,在形式上则是倾向立体主义的具象风格。后期的创作在主题上是身边的日常印象,在形式上则是在立体主义基础上的意象表现。前期具年轻气盛的英雄主义,后期更具老者睿智透彻的豁达,这其中不尽然是年岁的缘由,而是包括环境在内的综合艺术家其他各方面的修养和才能一同植入的秉赋。前期具有务实引进西学播种启蒙责任,后期更具中国文人的士学风范。

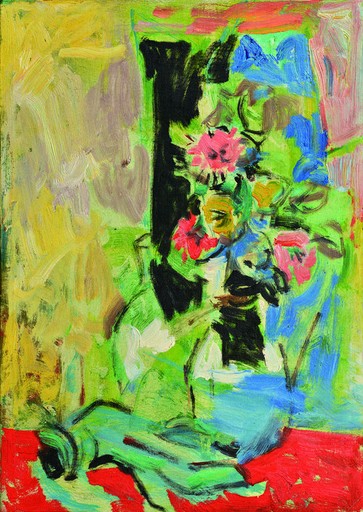

无题(自存)布面油画 45.5X32

这150余件油画作品呈现了从具象到意象、再到抽象变化的过程。尽管其创作限于生活所困,只能在有限空间(居室内)有限的视界(屋内景)有限的画画条件中画些瓶花、静物、人物、风景,但其中气韵之见识,色之质,气之力,量之变,跃跃欲言。对学界、对欣赏者提出了挑战,构成了新的审美要求。因为它传达的不是认命,而是一种智者内心的坚实,对世俗非比寻常的“反骨”,打破惯常的藩篱,以生命代价离经逾限,犹如重新探索艺术的基本要义,示范中国现代油画的未来道路。

画册中油画部分的具象作品,当然不是今天理解的具象,不仅不是自然主义的描写,并有其用意:“在我看来那花是一种缤纷……你可以把它看做是天心的仁慧,永惬人怀。英雄碧血,借此增辉,圣母慈仪,非此无年,锦绣山河,国魂在伊,素心芬芳,高士德贞,春滋生发,秋依其始,而一经图写于画面,那花也融化于人灵活力之中,上天下地,飞翻须芥,永予有心人以咏瞩之缘,昧者不察,识者自来。”这些作品是受欧洲印象派之后,马蒂斯以及表现主义主观处理的具象画法的影响。马蒂斯指出,表现事物有两种方法:“一种是原本原样地去表现它们,另一种则是艺术地把它们传写出来。”他又说:“在摒弃了原本原样地表现运动的方法时,就可能达到一种更高的理想的美。”(〔英〕赫伯特?里德:《现代绘画简史》,上海人民美术出版社,1979年)吴大羽是全然明白的,他说:“对形体的恭顺,无益于掌握形象,美的出现在形象和心象之间。”这种画法,首先在画家胸中有一个清晰的构图整体,尤其是基于观察、感情以及“基于每一次经验的特性”去选择色彩,在一切构成画面的色彩中,必须建立一个整体的平衡。“当所有的部分都获得适当的色彩关系时,我认为就不能再添加一笔了,否则只好全部重新画过。”(〔英〕赫伯特?里德:《现代绘画简史》,上海人民美术出版社,1979年)吴大羽这些写生花卉构图饱满(这成了吴大羽一贯的做法,下意识呈现了他内心张力的充盈),画中前后的空间次序依然保持色彩的“饱满”(塞尚常用此词)以及色彩的纯度,在避开那些因黑色或灰色的混合而偶然产生的色调同时,把结构显示出来,同时使层次在运笔的大小中、颜色的冷暖中表现出来。这些方面都体现了他对现代主义塞尚的理解和实践。

“绘画即是画家对自然的感受,亦是宇宙间一刹那的真实”,吴大羽说:“美同历史的名义一样。它是有生命的活物,不是死物,要它来代表真理的一面,是艺术家们应该懂得的一个重要起点。”美是有生命的,在现代主义来临之际,古典主义的审美定义受到质疑和否定,因为现代主义代表的新审美观是工业化时代的价值体现。

从本质上正如格林伯格所言:“写实主义的视幻艺术掩饰了手段,以艺术隐匿艺术,现代派则利用艺术引起人们对艺术的注意,绘画手段和局限,如平面,如形体支撑、颜料性能等,均被古典派大师视为不利因素,得不到直接明了的承认,现代派绘画则把这些局限视为应该公开承认的有利因素。”(〔英〕佛兰西斯?弗兰契娜、查尔斯?哈里森:《现代艺术和现代主义》,载《现代派绘画》,克莱门特?格林伯格(ClemenGreenberg)编,上海人民美术出版社,1988年)吴大羽显然非常懂得这些道理,非但能融入在他的绘画语汇中,而且还进一步通过个人有效的语言方式加强了画面的感染力。我们在欣赏他的具象作品时首先感到的不是他描写的内容,而是首先看到了一幅有着明亮色彩、飞舞笔触以及有生命呼吸韵律的画作。这种新型的审美即便是对照今天很多自然主义作品,也能绝然分辨出它们的不同。由于当时是在俄罗斯写实绘画一统中国美术教育的年代,这种反差愈发明显。

沿着现代派的这些原则,我们可以看到吴大羽的作品逐步减弱了可视的具象物体,他越来越熟练地运用本土文化及物的方法,同时越来越潜入自己的内心,在体察一草一木生命的对话中,渐渐代之形状的是各种被分割的平面空间,在色彩的互相交错与冲撞中,这些空间边界线又被即兴的笔触所打破,似有形又似无形,其中大部分具有“似与不似”之间的意象表达,“此中有真意,欲辨已忘言”,在充满飞舞的笔触里,有一种智性的节制。这种节制是理性对下意识的休止符,恰如乐章之间的停顿,使我们在色彩的交响乐中感受到旋律的存在。一般艺术家们都知道并相信逻辑与直觉、理性思维与情感是密不可分的道理,然一旦进入绘画行为,往往摒弃逻辑,随心所欲,以满足情绪里不可抑制的莫名需要或狂热,其结果不是一团糟就是颜料纷杂的堆积。绘画时不能只用理性,也不可全部是情绪化,我们在吴大羽的油画中可以看到这两者之间的密不可分,只是他的生涯已达到了一个诗学和美学的升华。前面的意识控制多一点,后面的作品更自由随性些。作品以理性的大局分布,立体主义的时间断面分割形成各空间平面的紧凑关系,在作画中全由大小笔运留痕,这是一个拥有魔性技巧的艺术家,在其技艺荷包里,笔势转折,紧慢速度,超凡精确和内在张力为一种纪律和计算服务。德性和思辨,情意和断想尽在其中散漫。纪律和计算是出于绘画本体,而后者才属于敏感智慧的艺术家。当我们欣赏每一幅画时,观看着一个整体披展开来,使之被化解引入,跟随一组组彼此交织的线段游走,驱动人性的细腻微妙之处,神经的通畅或阻隔,急速或碎步,聚合全在一切背后主控的那个高贵的心灵。

后期油画以黑色为主,作者已全然随心所欲,心手合一的结果更使我们深切感受到画家内心的挣扎和痛苦。晚期的吴大羽与命运抗争,更多源自白内障眼疾的困扰,黑色是不得已而为之还是生理的状况反映到画面上的衰竭迹象?我可以断定吴大羽是画到生命终点的强者。此时的他不在乎画面理喻,没有掩饰、未经转化、光裸直露的本然表达,然而感动我们的依然是他那强悍的用笔和虔诚的艺术意志。

3.势象

吴大羽以中国传统文脉为依据,融贯中西而提出有创新意义的美学概念:势象。“这势象之美,冰清玉洁,含有不具形质的重感,比诸建筑的体式而抽象之,又像乐曲传影到眼前,荡漾着无音响的韵致,类乎舞蹈的留其姿动于静止,似佳句而不予其文字,它具有各种艺术门面的仿佛……”这段言简意赅的释义是吴大羽独到的见解。顾名思义,势象应是“势”与“象”的复合之意,“势”是常用名词,如形势、趋势、风势、水势、气势、势力等,其共同点是基于某种因素,而形成一种共性发展趋向,尽管它是隐晦不露的,但这种趋向一经形成,其发展便难以阻挡。俗话说:势不可当,因势利导。势有发展和由盛而衰的过程。

量子理论证明,势也是一个个组成小节有方向的韵律性活动,很明显其中包含了时间的运动,笔法之势、墨法之势、空间之势等等都出于书法研究,中国书法就是“势”的艺术表现,运笔至结体都暗含了“势”的意图。东汉蔡邕《九势》说:“天书肇于自然,自然既立,阴阳生焉,阴阳既生,形势出焉……故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。”学书必学笔法,因为它是研究势的运动法则。吴大羽在书法上曾下过功夫,因此深知“势”的含义:“中国书法的最高境界讲究势象美,绘画只能身随其后,书法是中国艺术的精华。”我们从他释义的内容来看,似乎更在于把“势”与“象”结合起来的审美意趣:“更因为那寄生于符记的势象美,比水性还难以捕捉,常使身跟其后的造像艺术、绘画疲惫于追逐的。”这里我们可以看到吴大羽在绘画研究上的深度,他超越了物体单形的外在形式,即单个“象”的束缚,在形与形、色与色之间捕捉形与色,专神于其间的连贯,也就是“势”的把控。所谓:心之气化势,势为象之间的过程。这种连贯的方式全在于艺术家个人的审美认识和直觉敏感。除了外在客观存在有的形、质、量、光、体、色等等吸引画家“身跟其后”元素,更为传统文化中对“象”的个人主观理解所左右。这两者都处于动态之中,只有把客体的“势”与主观的“象”吻合了,才能有所把握,因此在稍纵即逝中“绘画疲惫于追逐的”。

作为对现代主义绘画在形式上很有研究的吴大羽,他并没有停留在套用西方的绘画理论与方法上,而在实践中试图建立一套自己的方法论和美学观。“势象说”把西方重视的象(形象客体)用心之气的势(主体心意)贯穿连接形成动态的写之潇洒、挥之淋漓,获得彼此交融、恍兮惚兮的视觉美感。这种在实践之上的理论能力和有如此高度的理性自觉,不仅在老一辈画家中是很突出的,就是在今天拥有“高级文凭”的实力画家中也是难以企及的。

他后期的绘画,我以为就是这种“势象说”的实验结晶,因此,我们可以顺着“势象”说这把钥匙去开启、解开观赏吴大羽后期绘画的门锁密码,感受吴大羽具有哲学思辨的感人作品。难怪闵希文先生说:“羽师在这困境中、孤寂中,更见宏大、开阔,我们中国人相信艺术是穷而后工的,在我国第一代油画家中没有一个能比羽师遭受更多的坎坷,更为潦倒的了。羽师是位大气磅礴,对现世无所求的人。他更是豁达大度,对艺术不求其工,而求其悟……羽师早、中期画还联系着19世纪末20世纪初的欧洲画派的话,那么他晚年之作却是有着更多的东方精神的。”“势象说”的提出是从美学根本上开拓了中国油画未来发展的路子,使传统精神在现代转换中有所发展,并从方法论上阐明了心性表达的依据和把握。我认为,如果吴大羽有更好的身体条件和更好的物质与外部条件,他这样一个睿智而忠实于艺术事业的创造者,完全是可以有更大的作为。

编辑:江兵

相关新闻

0条评论

评论