周长江:中国抽象油画的奠基人——吴大羽

0条评论

2015-09-16 13:37:11 来源:艺术中国

虔诚的本心求索(1950—1975)

1950年至1960年吴大羽没有了工作,断了生活来源的家庭只能变卖东西维持,物质上的匮乏困扰难熬,落寞的他还要面对周围环境对精神的逼迫,身体在煎熬中渐垮,而思想更要接受改造。在这样的环境下,人是很难有尊严的。吴大羽虽然顽强地活着,但也收敛了一些“傲气”,这是他整个人生中最大的低谷。本性孤傲的他在越发的孤独中与历史上许多失意的中国文人一样,在隐忍中走向内心世界,走向了老庄、佛道。

他把身心完全投放到中国古典诗词文学上,“手把陶卷”,与陶渊明为友心心相印。如他在一封《由陶渊明说到画家—答友人书》里说:“当你疲于奔命,或倦于勤忧,又或不安与空虚,你且仰望秋夜的晴空,浮云散尽,万物无声,人间墨黑如死,天际则疏列着明星,不像日光那末刺眼,不像月色的容易着恼,只是灿烂动人目,如绣如画,使你从神智昏迷中间,返回清明,来接近了艺术世界,那时你也就仿佛接触了他,接触了这高人的心胸。这正是由于你心上微有世故纠缠,人也不够怎样聪明年少,假如你确还没有染上人世的恶毒,确还保持住心灵的健康,那你获得的感悟所得,将不止此,将比到自然至于生命,生命之于爱,浑然一体,美即我,我即渊明。在人类言语里面,本来很多的桎梏且又肮脏,很少够足以表达出洁美而高尚人品的字眼,因此古来真能知道渊明人品的人,也不见得多,譬如比他为隐士,称他为田园诗人,他哪里来着许多闲情。说为避世者呢,他也未尝寻仙问道;说他晋室遗老,耻事二姓,也不见得就恰合他的身世。人对于人的评断之难,往往不下于人的自知,而在艺术不离道德的原则下面,画人的制作不能够说和他的人格没有关系。渊明虽不是画家,而值得画人取法。

“……渊明的长处,就是在他胸中横着一股不平之气,他不用百年尺度量人生,不求亘在百年中,也不管身后名不名,他不但不爱慕富贵,连亮节高名达道不达道都不在意,他就是他,他是用过大力来完成自己面目的人,当晋宋际,没气节的坏蛋固多,清谈立虚的人更多,非此即彼,相逼成风,渊明看不惯后一种的没力,更胜于前一种的混蛋,所以甘心苦曰辞,甘为失群鸟,日暮犹独飞,所以厌闻世上语,欲辩忽忘之了。他用耕耘来代替了语言,不,他无语言;他用耕耘来代替了忧伤,不,他不知忧伤;他用卑微来替代了高贵,不,他用平常替代了矫作,同同时代及前后时代的所有平民的卑微一样平常。”落寞的吴大羽,在这些谈陶渊明的感叹里,字里行间,我们分明能感受到一种自我吐露的弦外之音。

学生闵希文说:“我和老同学涂克去探望他时,他很少谈画、谈创作,只是说哲理,说佛道,说老庄。他又说:他不信佛教,但谈的都是‘无’、‘虚’、‘空’、‘悟’等的领会和认识。羽师常表示:‘画需要的是领悟,不是画笔上的技巧,不要去画物的外形,需要的是超脱。’又说:‘人类的艺术是相通的,用不到分中西。艺术是一种语言,只有时代之别,没有地区之分。’羽师常常对我们这样表示:他希望自己的画能跟上时代的步伐。为此,促使他不停地往前奋进。赵无极从法国寄了些现代派画家的画册给他,他感到对他很有帮助,他不断地研究他们在探索些什么,有了什么新发现。”(闵希文:《博大精深、超凡脱俗——我国第一代油画开拓大师吴大羽》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)

这时期的吴大羽和其他老画家一样,在改造思想的氛围下也有一些创作,如1956年作的《红花》(北京中国美术馆收藏),1959年作的《菊花》,1962年作的《菜农》《向日葵》等。平心而论,能代表他这一时期真正创作面貌的不是这些,而是不为外人所知的、挂在客厅里的一些非具象的作品。闵希文说:“我和涂克这一时期去他家时,他也会偶然让我们进他的客厅,当我抬头见到羽师的这些画时,我是十分惊讶的,先后大约有20幅,现在能记起的仅是《伏案少女》《镜中像》《少女头像》等作品。这些非具象的作品在当时不仅不被艺术界赏认,还要受到严厉的批评。这羽师不会不了解,他又是一向谨小慎微,敢冒这么大的风险,是证明他对艺术的热爱到了不顾自身安危的程度。”(闵希文:《博大精深、超凡脱俗——我国第一代油画开拓大师吴大羽》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)现从吴大羽留下的文稿中我们明白他这期间的内心定力:“我自己尊重我自己认为的真理,比看重自己的生命更重要。对于生死,我看得很清楚,我要对工作负责任。对死有交代。”

1960年上海组建美术学校,他再度走进课堂,但已今非昔比,由于思想不合时流,只是短期工作即回家赋闲。1965年入上海油画雕塑创作室,1973年上海油画雕塑创作室与上海中国画院合并为上海画院,吕蒙为院长,吴大羽、唐云、王个簃为副院长,并先后担任上海市美术家协会顾问、中国美术家协会顾问。然而就是在这种好似境遇有所转变的情况下,学生赵无极回忆的一段话也能反映吴大羽此时心情:“1972年,我回去看他们,他们不敢同我讲话,我也不敢同他们讲话,因为他们不开口,我也不敢说什么……在我离开中国的24年后,第一次回到上海,‘文革’尚未结束,当然吴大羽先生还是很惊怕的。同时,林风眠先生被关在监牢里。几个月后,他被释放出来。我还是时常探访吴大羽先生,他说:‘我还是没有兴趣画画,我还是喜欢作诗。’后来谈绘画、谈他参展几件作品,我劝他要坚持下去,他说:‘无极,你比较幸运!你到法国去好。’”(《把他摆回他应得的地位——赵无极访谈记录》,载《吴大羽》,大未来艺术有限公司,1996年)

1976年“文革”结束,吴大羽已是七十古稀的老人了,多年离群索居,对刚刚解冻的年代心有余悸是情有可原的,为免再度招惹旦夕之祸,吴大羽作品并不示人,即使1979年陶咏白受命于文化部作全国艺术研究的调研工作,到上海寻访他,采访后想看看他的画作时,他也婉言拒绝:“我由于条件有限,缺乏作画的材料,只能画了刮,刮了再画,不断覆盖,所以没有完成的作品。”到1981年上海市美术家协会想为他举办个展,他虽口头答应准备,展览却一再被他拖延,始终没有办成。

何以如此,我相信更隐秘的事实是:吴大羽自知艺术追求相左于时下的“红光亮”,他认为:“狭义而言,艺术只能自供其信诚见识,不能强人去悦服照行,艺术只能自表其心性健康,不能命令别人做着美善义创。”面对工具论的时髦有谁会理解他呢?识时务也!再者,此时的吴大羽已是个完全超凡脱俗的出世人,大彻大悟与世隔绝,世事客观造成的伤害他已自舔全愈,守着自己的畛域,骨子里的孤绝执拗转换成内心的充实。坚持一贯的人格信念,将艺术视为“道义”,视为生命的归宿,以虔诚的身心完成艺术意愿,本心求索:“人生过程无非不断认识自己(包括认识自己的生理—身体,我自己最了解自己,自自然然的死法)吐露自己的心声是艺术。人生在最后给自己画一张‘自画像’,贡献给自然。或交给社会,如此而已。”

生命后期的辉煌(1976—1988)

尼采曾说人生具有三个阶段—本我、自我、超我。不是每个艺术家到生命后期都能发光的,只有那生命意志强盛、精神世界经久焕发、具有超然的自信力才行,如毕加索、白石衰年变法……吴大羽如果没有后期富有哲理的作品,他将默默无闻;正是聚集其人文精神记号世界里的吴大羽可以对世人说:我是不死的。

平心而论,很多前辈艺术家大都如一个模式般地停留在早期所学的规范里,不能越雷池而终了。客观看,他们学习、引入并传递西方艺术,无疑对本土现代美术的发展是有历史价值的,但从创造艺术语言而论并不见得有多大的个体意义。反观吴大羽晚期留下的150余幅油画,虽然由于时局限制只能画在裁割的小油画布上,但见气魄运筹、点画铺张,足以呈现他灵魂的强大和艺术境界的高超,加上他对油画艺术表达语言的独到创造,熔东方意象与西方抽象于一炉,飞光嚼采韵,做到了“打破陈规习守才合绘画艺术创造的展远”。这在同时代艺术家中实属罕见之超前(林风眠、关良等都立志在中国画之变法上,成绩不俗),就是在今天艺术界呼唤油画本土的成长和探索文化自觉形式,也没有谁的艺术语言穿透力可以与吴大羽这批作品相比拟。不止是油画语言系统的完整性,更有内在的文化涵养与自信力,足够使我们受到鞭策。他说“西洋绘画不必都值得我人效仿,西洋绘画中不是没有蠢货,低能一如谷类中的稗子,永远升不上天堂的,也盈坑满谷。诸君毋惧,则要我人识会人史文明的指针,没有失去修炼品质的悬训,而心目健强,各能循所境地,放手作毕生挚诚的努力,纵然面对人弃我取的绘画荒场,也无任何自馁的理由。不毛之地,谁说耕作不出别样新鲜”。

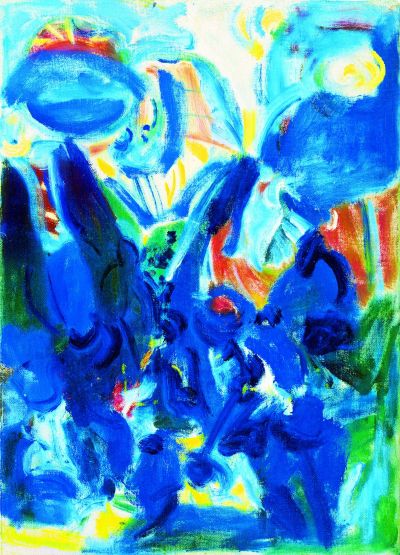

《无题-19》布面油彩

“每一种新创表现都是从普遍的复杂的思想感觉中来的,要是苦守住它不给外界来往,它就会被广遍的时空所抛弃,孤独而死。说开去,一切都是如此。假如革命不能运用它的先进的行动创造,投向更大更前进的时空之中,那革命也只有死亡一途。毫无疑问,过去是从真实中来,现在还仍向真实中去。”很难想象这些振聋发聩之声来自索居老人之口,可见其内心的达观与宏大。

1984年,吴大羽的《色草》和《滂沱》入选第六届全国美展,人们才看到其油画作品(在这之前《公园的早晨》等只是上海少部分人知晓),有文章将这一现象描写成“20世纪80年代初中国艺术解禁的第一缕新绿,《色草》入选‘第六届全国美展’,无疑是对几十年来以苏俄油画为样板的20世纪后半叶中国油画的有力反拨”(聂危谷:《未能忘却的纪念——抽象油画家吴大羽逝世20周年祭》,载《民族艺术》2008年第2期)。“许多艺术家奔走相告,认为这预示着中国艺术春天的到来。其中特别兴奋的是曾经受教于大羽先生的吴冠中先生,他为之在不同场合激动地发言和撰文,并借此阐述绘画形式的意义,一时间在美术界引起波澜。就此一件事而言,大羽先生对中国油画艺术的功绩也是值得人们记住的。”(《上海油画雕塑院艺术家——吴大羽》,上海教育出版社,2003年)

他以生命的虔诚和信念换留的2000多幅作品(不包括战时和“文革”中失落的作品),除油画作品150幅左右,其余的都是纸本的油性笔、水笔、毛笔、水彩等多种工具的绘画。我相信这些作品更是承载着他的精神与我们心息相通,随着时代的趋向合理,这个走在时代前端的勇者必将站立其应有的历史地位。

早期一代前辈出国学习都是在“五四”“科学与民主”思想影响下的青年,强国梦想使他们心怀理想,向西方寻求复兴中国艺术的真理。他们处在中国历史上新旧交替、中西交织的时代,为图大志,用西方油画改造中国传统艺术成为他们的选择,因此立志高远。如果说第一批中国留学生通过日本学习二手的西洋画,那么这一批留学生已很少通过日本这个中介缓冲,直接取法欧洲,尤其是抵达巴黎直接面对西方的现代绘画。此时在世界上,法国已取代了意大利世界艺术殿堂的位置,巴黎成了现代各流派和各种形式主义思潮的中心,影响波及整个世界。现代主义重要的知识先驱都是对以往肯定的事物提出质疑的思想家,他们对已存的社会组织、宗教、道法和关于人类自身的概念发问。这些先驱有叔本华、尼采、马克思、弗洛依德和詹姆斯?弗雷泽。在艺术领域则首推塞尚,因为他对已存绘画原则首先发问。现代主义批评家格林伯格说:“现代派的精髓在于运用某一学科的独特方法对这门学科本身提出批评,其目的不是破坏,而是使这门学科在其权限领域内处于更牢固的地位。康德利用逻辑指出了逻辑的局限性,当康德从陈旧的逻辑范畴中大胆解脱出来时,逻辑自身的地位比过去更可靠了。”(〔英〕佛兰西斯?弗兰契娜、查尔斯?哈里森:《现代艺术和现代主义》,载《现代派绘画》,克莱门特?格林伯格(ClemenGreenberg)编,上海人民美术出版社,1988年)塞尚不是一个思想家,他以坚毅的个人努力寻求事务表象下的内在永恒,用绘画自身在视觉范围获得一种结构秩序。他的探索与思想家同质,因而开辟了现代派绘画对形式语言的研究,被人们称为“现代主义之父”。满怀艺术理想、志向高远的吴大羽在巴黎期间的学习经历和学术研究的方向,回国教学中他对学生的言谈,以及他回国早期创作的作品都证明了他是吸纳和延续了现代主义这一条学术脉络的。

编辑:江兵

相关新闻

0条评论

评论