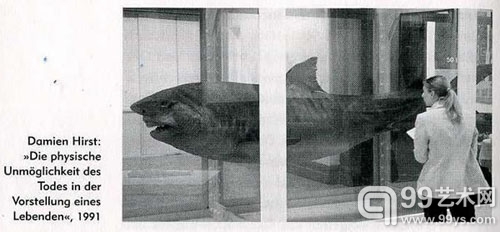

达明-赫斯特(DamienHirst),《生者对死者的生理无能的想象》,1991

曾经,艺术是卓尔不群的,现在艺术成了一种不同寻常的批量产生物。销售额评估、观众数量、名气所蕴含的价值变得前所未有的重要——艺术带来快乐、快乐带来艺术。只是令人惊奇的,并非每个人都能享受到这种快乐。

很多不满、猜疑和气恼都显露出来。就连那些从增长的艺术品需求中获得最大利益的那些人都在担心。例如来自柏林的非常成功的画廊经营人提姆-纽格(Tim Neuger)就希望“堕落再少一些、极度的好心情也得再少一些”。同样来自柏林、也同样成功的他的同行布鲁诺-布鲁纳特(Bruno Brunnet)也说:“不能再这样下去,我们已经快堕落成娱乐行业了。我们太缺乏智慧的滋养。”来自科隆的德国最大的艺术展会Art Cologne的策划人吉哈德-古德罗(Gérard Goodrow)也表示赞同:“这种我们正在经历的繁荣,是危险的。一切都肤浅地停留在表面,没有时间深化”。米盖拉-纽迈斯特(Michaela Neumeister)是菲利普斯-德-普瑞这样的大拍卖行(Philipps de Pury)的高级合伙人,她甚至觉得现在艺术会让她感到不舒服:“我要是再听到什么艺术展会的事情,就得做好准备——那会让我觉得浑身都疼。上一次我去科隆艺术博览会的时候,艺术给我带来一种宿醉般的难受的感觉,我感到头晕目眩,好像所有的绘画都交错地飞在空中。”。《艺术报》(Kunstzeitung)的主编卡尔海因兹-施密特(Karlheinz Schmid)把他的厌烦表达得更富戏剧性:过去的艺术界“标新立异,却也没想到这个主意——终其一生都有意无意地把注意力限制在让他们感到舒服的选择上。现在却相反,那些软弱的、堕落的人占了统治地位,他们如此努力,就好像他们想统治全世界。”

这一切导向了一个自相矛盾的结论:“艺术越多,艺术就越少。” 道理和通货膨胀一样,艺术原本的价值就在于它稀有而与众不同,现在这种价值已经不复存在了。显然,对这种随处可见的赞誉的奖赏就是:随处可见的空洞。“市场上有太多的低劣的艺术了”,慕尼黑著名的收藏家英格威尔特-高茨(Ingvild Goety)这样说。在市场上流通的百分之八十都是些可怜的作品。“都是些‘似曾相识的’<1>、陈旧的、无聊的作品,人们都麻木了,不再会感到紧张,连厌恶都不会有。”

这些对文化持悲观态度的观点已经不再新鲜了。人们发明了艺术品交易这件事之后,对艺术的堕落以及清仓甩卖的抱怨就没有停止过。早在1797年威尔汉姆-海英里奇-瓦肯罗德(Wilhelm Heinrich Wackenroder)就说曾过:“画展就像年市一样,人们路过货摊对那些商品评头论足、赞美、或者蔑视7”。不过早期的艺术批评已经日渐兴盛,批评面之广,批评次数之多都非同寻常。但是当时的像瓦肯罗德这样的批评家们仍仅限于批评他那个时代的艺术,并没有什么针对艺术品商人和收藏家的批评。十年前,谁要是用低劣来形容、并全盘否定当时的艺术;谁要是大声抱怨艺术家们缺乏想象力、毫无尺度感或是不着边际;时常就会被当作反动的市侩被隔绝在艺术圈以外。这种保护无聊和肤浅的作品不受到批评的、由忠诚缔结的坚固联盟,正在慢慢瓦解。

尽管有这么多的抱怨,仍然有一件事到现在也没人想做:对最根本的一系列问题广泛开展坦诚的辩论——为什么在艺术展会上、在画廊和艺术馆里出现的大多数艺术作品质量都如此差?该如何描述这种低劣?反过来,如何评定什么是优秀的作品?艺术批评又意味着什么?

这一系列问题因为它的复杂性而长期被忽略。那些和商人、收藏家还有艺术家交谈的人,总是能听到一些轻率的评论。他们嘲笑一些“可悲的作品”,又夸奖另一些作品因为他们觉得它们“相当优秀”。但是“可悲”在哪里?又是什么让他们觉得“相当优秀”?——没有人给出更近一步的答案。那些评论仅仅是他们的感觉,这就意味着,他们只不过是偶然灵机一动的商人、收藏家和艺术家。大多数人都懒得把他们的评论清晰地总结出来。

译者注:

<1> 此处书中原词是“Déjà-vu”,维基百科对应的中文单词是“既视感”,“Déjà-vu”是法语,德语写为“schone-gesehen”。意思是:人们在现实环境中,突然感到自己“曾与某处亲历过某画面或者一些事情”的“似曾相识的”感觉。

轻率地去评判,部分是因为这样比较轻松不费劲,但这种现象也有其历史上的原因。二十世纪以来,人们简直就是不允许讨论艺术评论的标准。“‘艺术品’这个词本身就意味着‘成功的艺术品’”哲学家泰奥多-W-阿多诺(Theodor W. Adorno)持有这样的观点,“‘不成功的艺术品’根本不存在。”因此,对艺术品质量的讨论,“对很多艺术评论家而言,已经等同于保守主义以及不合潮流”<1>,艺术史学家罗哈德-黑基(LorandHeygy)这样说。艺术理论家波瑞斯-格若斯(Boris Groys)也有类似的分析:过去的十年的艺术批评已经把“一切能想到、能用于判定艺术品的关于价值和质量的批评消灭了。在这些艺术批评的背后大概是稳固的社会权力等级在起作用——正因为如此,这些艺术批评的可信度就大打折扣了。”——甚至在专业文献中也找不到有关艺术品质量评判标准的讨论就不足为奇了。在DoMont<2>出版的,由胡柏图斯-布亭(HubertusButin)编撰的《当代艺术百科辞典》<3>里,录入了诸如“赝品”、“Fiveaway”、“杂交性”、“地方特殊性”这样的概念<4>,但是关于艺术批评的内容都不幸落选了。

另一方面,并不只是批评家羞于评论。随着时间的推移,观众们也学会了在“艺术保护区”里避免评论艺术品价值。现在,还是有很多参观艺术馆和画廊的人只是完全沉默地站在展品面前。但是当他们提到那些他们看过的书或者电影的时候,却往往表现出得很活跃甚至是喋喋不休。讨论书和电影的时候,他们完全明白自己在说什么,也会经常争论那些书写得怎么样、那些电影拍得好不好,诸如此类的问题。可一旦他们站到艺术品面前,就好像哑了一样。他们的评论通常仅仅是这样的话:“这个我很喜欢”、“这个我不太明白”、或者是“这个真有趣”。